In Europa werden einseitige, dysfunktionale Abhängigkeiten meist erst dann thematisiert, wenn der Schaden bereits eingetreten ist. Bei der russischen Gasabhängigkeit reichten allerdings wenige Tage, um nach dem Schock des russischen Überfalls auf die Ukraine politische und wirtschaftliche Verantwortungsträger zu öffentlichen Fehlerbekenntnissen und Kurskorrekturen zu bewegen.

Anders verhält es sich mit den Abhängigkeiten von den Vereinigten Staaten, obwohl diese Abhängigkeiten deutlich tiefer und weitaus umfassender sind. Nun, da die USA Venezuela angreifen, in der Ukraine über die Köpfe der Europäer hinweg verhandeln und ihren Blick auf Grönland richten, tritt Europas sicherheitspolitische Ohnmacht offen zutage. Der Kontinent ist nicht nur außerstande, diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen, er lässt sich dabei auch noch öffentlich vorführen.

Unter diesen Umständen wäre ein Umdenken bei den langjährigen Verfechtern transatlantischer Gewissheiten zu erwarten. Doch bisher dominiert ein auffälliges Schweigen. Wo in den sozialen Medien und Kommentaren vereinzelt auf das Versagen des transatlantischen Denkens hingewiesen wurde, folgte prompt der Einwand: Nicht die Transatlantiker trügen die Verantwortung, sondern ein „sicherheitspolitischer Mainstream“, der sich gegen eine eigenständige europäische Verteidigungs- und Rüstungsfähigkeit gestellt habe. Die Transatlantiker selbst waschen ihre Hände in Unschuld.

Transatlantische Sicherheitspolitik ist Mainstream

Diese Argumentation beruht jedoch auf einer analytischen Trennung, die historisch wie politisch kaum haltbar ist. Einen sicherheitspolitischen Mainstream, der unabhängig vom Transatlantismus existierte, hat es in Europa über Jahrzehnte hinweg nicht gegeben. Im Gegenteil: Transatlantisches Denken bildete den Kern dieses Mainstreams. Die Orientierung an den Vereinigten Staaten, die Primärstellung der NATO, die bewusste Einbettung europäischer Sicherheit in amerikanische Garantien – all dies waren prägende Leitlinien der sicherheitspolitischen Elite in den Denkfabriken, Verteidigungsministerien, Parlamenten, europäischen Institutionen und in den meinungsprägenden Leitmedien.

In der Praxis wurden sicherheitspolitische Entscheidungen in Europa häufig auf Grundlage amerikanischer Einschätzungen zu Bedrohungslagen, militärischen Zeitplänen und Eskalationsrisiken getroffen. Europäische Regierungen verfügten zwar über nationale Geheimdienst- und Militärinformationen, diese flossen jedoch primär in nationale Entscheidungsprozesse ein.

Eine eigenständige, europäische Handlungsfähigkeit entstand nicht daraus. Militärisch verfestigte sich eine Arbeitsteilung: Zentrale Fähigkeiten wie strategische Aufklärung, Führungs- und Kommunikationssysteme, Lufttransport und Raketenabwehr waren innerhalb der NATO strukturell auf amerikanische Kapazitäten ausgerichtet. Europäische Streitkräfte wurden integriert, aber nicht als autonom einsetzbare Akteure konzipiert.

In sicherheitspolitischen Krisen mit unmittelbaren Auswirkungen auf Europa, wie in Libyen oder in der Ukraine, bewegten sich europäische Regierungen daher innerhalb strategischer Rahmenbedingungen, die in Washington gesetzt wurden. Eigene, abweichende Optionen blieben die Ausnahme.

Technologische und ökonomische Asymmetrien

Diese Abhängigkeit beschränkte sich nicht auf Sicherheit und Verteidigung. Auch ökonomisch und technologisch vertieften sich über Jahre strukturelle Asymmetrien. Das marktliberale Paradigma in Brüssel und den europäischen Hauptstädten begünstigte, dass zentrale Zukunftssektoren – von digitalen Plattformen über Cloud-Infrastrukturen bis hin zu Schlüsseltechnologien der künstlichen Intelligenz – von US-Unternehmen dominiert wurden, während europäische Alternativen fragmentarisch blieben oder frühzeitig verschwanden.

Ähnlich wie im sicherheitspolitischen Bereich galt auch diese Entwicklung lange nicht als strategisches Problem. Die Dominanz amerikanischer Konzerne wurde als Ausdruck funktionierender Märkte interpretiert, Abhängigkeiten erschienen unbedenklich, solange sie im Rahmen einer als verlässlich verstandenen transatlantischen Ordnung lagen.

Demgegenüber verfolgte die politische Führung in China frühzeitig einen anderen Ansatz. Durch gezielte Industriepolitik, Marktzugangsbeschränkungen und den Aufbau nationaler Champions sicherte der Staat Einfluss in strategischen Sektoren und erhöhte damit seine wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit. Ein vergleichbares Vorgehen war in Europa lange politisch kaum denkbar. Industriepolitik galt als ordnungspolitisch verdächtig, staatliche Steuerung als rückwärtsgewandt, die Präsenz US-amerikanischer Unternehmen in Schlüsselsektoren blieb unhinterfragt.

Erst in den späten 2010er Jahren setzte ein vorsichtiges Umdenken ein. Fälle wie die Übernahme des Robotikherstellers Kuka oder die Debatten um chinesische Anbieter im Telekommunikationssektor führten zu Investitionsprüfungen und Schutzmechanismen. Dieses neue Misstrauen richtete sich jedoch nahezu ausschließlich gegen chinesische Akteure und folgte nicht selten dem politischen Druck aus Washington. Eine weitergehende Debatte über Europas Abhängigkeit von US-amerikanischen Technologien und Unternehmen blieb aus.

Frankreich problematisierte die Abhängigkeit früh

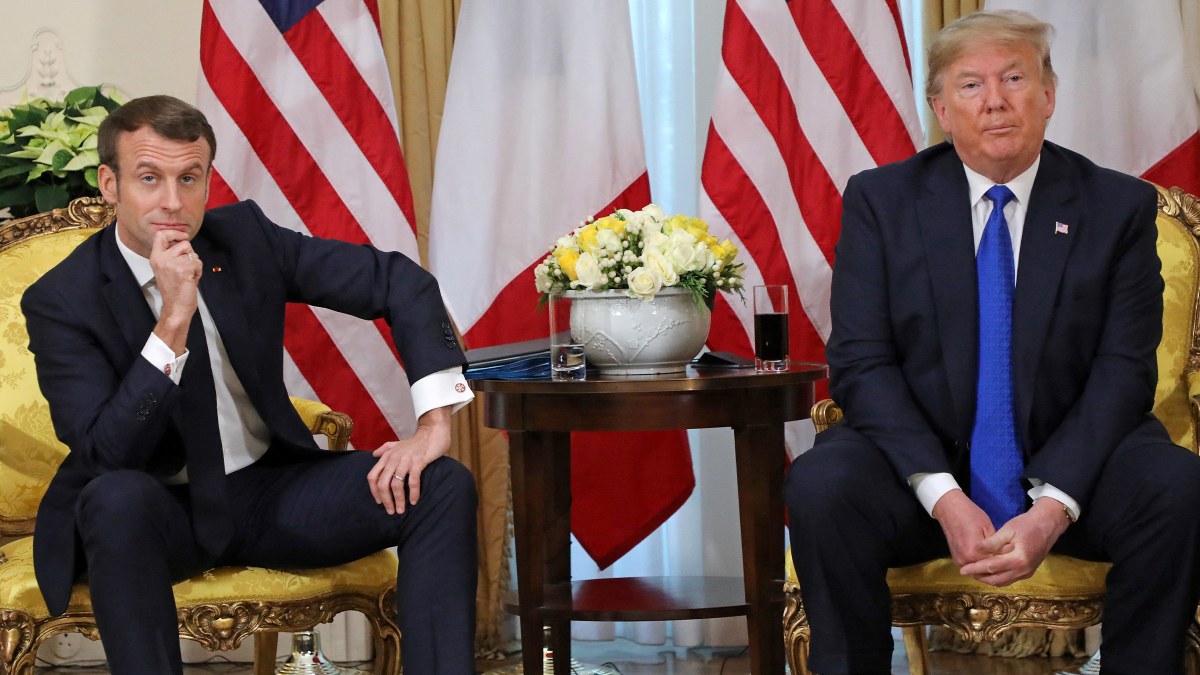

Bereits im September 2017 benannte der französische Präsident Emmanuel Macron öffentlich die problematischen Abhängigkeiten Europas von den Vereinigten Staaten. Neun Monate nach dem Amtsantritt Donald Trumps stellte Macron in seiner Sorbonne-Rede die Frage, ob Europa seine Sicherheit, wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und politische Souveränität dauerhaft auf externe Garantien stützen könne. Seine Forderung nach mehr europäischer Eigenverantwortung in Verteidigung, Industrie und Wirtschaft bündelte er im Konzept der „strategischen Autonomie“.

Die Reaktion aus dem transatlantisch geprägten sicherheitspolitischen Milieu fiel überwiegend ablehnend aus. Macrons Vorschläge galten als unrealistisch, spaltend oder als Angriff auf bewährte Bündnisstrukturen. In Deutschland wurden sie als „französische Obsession“ oder „Gaullismus 2.0“ abgetan.

Ähnlich fiel die Reaktion zwei Jahre später aus, als Macron die NATO als „hirntot“ bezeichnete. Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte die „drastischen Worte“ des französischen Präsidenten und bekräftigte, „die transatlantische Partnerschaft [sei] unabdingbar für uns.“ Auch die (zum damaligen Zeitpunkt designierte) Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen widersprach: Die NATO habe sich „bei allen Holprigkeiten als Schutzschirm der Freiheit bewährt“. Dabei erwiesen sich viele der Kritikpunkte Macrons rückblickend als visionär: Er warnte davor, dass „die Vereinigten Staaten sich vom europäischen Projekt [abwendeten]“ und es „an der Zeit [wäre], aufzuwachen“. Nicht nur sicherheitspolitisch, auch ökonomisch sollte Europa auf eigenen Beinen stehen.

Nach den Irritationen, die Macrons Äußerungen zur europäischen Positionierung gegenüber China und Taiwan im Jahr 2023 erzeugten, schrieb die Politologin Gesine Weber, dass der Ansatz Macrons, den europäischen Partnerländern seine Ideen ständig über große Reden zu vermitteln, nicht funktioniere. Macrons Vorschläge erscheinen „wie ein radikal pro-europäischer Elefant in einem transatlantisch geprägten Porzellanladen“.

Die USA unter Donald Trump spalten die Europäische Union gezielt

Inzwischen geht es nicht mehr nur um eine schrittweise Abwendung der USA von Europa, sondern um eine Politik offener Aggression gegenüber dem europäischen Projekt. Ein geleakter Entwurf der US-Sicherheitsstrategie legte offen, dass Washington verstärkt auf bilaterale Beziehungen mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten setzt, um die Union gezielt zu spalten – insbesondere mit Blick auf Ungarn, Polen, Italien und Österreich.

Heute stehen die Transatlantiker endgültig vor dem Scherbenhaufen ihrer Ideologie. Europa bezahlt den Preis dafür, dass die europäische Eigenständigkeit zwar rhetorisch beschworen wurde, aber politisch folgenlos blieb, sobald sie die strukturelle Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten infrage stellte – eben durch den Verweis auf das transatlantische Bündnis. Während Macron diese Abhängigkeit früh als strategisches Risiko benannte, interpretierten insbesondere deutsche und osteuropäische Vertreter des transatlantischen Mainstreams Europas nachgeordnete Rolle als Ausdruck von Stabilität und Vernunft.

Dieser transatlantische Mainstream trieb Europa in immer tiefere Abhängigkeiten von einem Land, das selbst zunehmend gespalten und politisch zerrüttet war. Spätestens während der ersten Trump-Administration hätten die Warnzeichen unübersehbar sein müssen. Stattdessen wurde der Regierungswechsel zu Joe Biden als Rückkehr zur alten Ordnung gefeiert. Erst Maßnahmen wie der Inflation Reduction Act oder der wachsende Druck in der Chinapolitik machten deutlich, wie trügerisch diese Hoffnung war. „America First“ blieb die Leitlinie, nur Ton und Stil variierten.

Trumps erneute Eskalation, die sich inzwischen in offener Demütigung und Verachtung Europas äußert, hat die letzten Zweifel ausgeräumt, wie notwendig ein Kurswechsel bereits vor Jahren gewesen wäre. Dass der transatlantische Mainstream eine ehrliche Aufarbeitung seiner geopolitischen Illusionen scheut, ist menschlich verständlich. Für eine souveräne und handlungsfähige europäische Zukunft wäre sie jedoch unverzichtbar.

die USA Venezuela angreifen, in der Ukraine über die Köpfe der Europäer hinweg verhandeln und ihren Blick auf Grönland richten, tritt Europas sicherheitspolitische Ohnmacht offen zutage. Der Kontinent ist nicht nur außerstande, diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen, er lässt sich dabei auch noch öffentlich vorführen.Unter diesen Umständen wäre ein Umdenken bei den langjährigen Verfechtern transatlantischer Gewissheiten zu erwarten. Doch bisher dominiert ein auffälliges Schweigen. Wo in den sozialen Medien und Kommentaren vereinzelt auf das Versagen des transatlantischen Denkens hingewiesen wurde, folgte prompt der Einwand: Nicht die Transatlantiker trügen die Verantwortung, sondern ein „sicherheitspolitischer Mainstream“, der sich gegen eine eigenständige europäische Verteidigungs- und Rüstungsfähigkeit gestellt habe. Die Transatlantiker selbst waschen ihre Hände in Unschuld.Transatlantische Sicherheitspolitik ist MainstreamDiese Argumentation beruht jedoch auf einer analytischen Trennung, die historisch wie politisch kaum haltbar ist. Einen sicherheitspolitischen Mainstream, der unabhängig vom Transatlantismus existierte, hat es in Europa über Jahrzehnte hinweg nicht gegeben. Im Gegenteil: Transatlantisches Denken bildete den Kern dieses Mainstreams. Die Orientierung an den Vereinigten Staaten, die Primärstellung der NATO, die bewusste Einbettung europäischer Sicherheit in amerikanische Garantien – all dies waren prägende Leitlinien der sicherheitspolitischen Elite in den Denkfabriken, Verteidigungsministerien, Parlamenten, europäischen Institutionen und in den meinungsprägenden Leitmedien.In der Praxis wurden sicherheitspolitische Entscheidungen in Europa häufig auf Grundlage amerikanischer Einschätzungen zu Bedrohungslagen, militärischen Zeitplänen und Eskalationsrisiken getroffen. Europäische Regierungen verfügten zwar über nationale Geheimdienst- und Militärinformationen, diese flossen jedoch primär in nationale Entscheidungsprozesse ein.Eine eigenständige, europäische Handlungsfähigkeit entstand nicht daraus. Militärisch verfestigte sich eine Arbeitsteilung: Zentrale Fähigkeiten wie strategische Aufklärung, Führungs- und Kommunikationssysteme, Lufttransport und Raketenabwehr waren innerhalb der NATO strukturell auf amerikanische Kapazitäten ausgerichtet. Europäische Streitkräfte wurden integriert, aber nicht als autonom einsetzbare Akteure konzipiert.In sicherheitspolitischen Krisen mit unmittelbaren Auswirkungen auf Europa, wie in Libyen oder in der Ukraine, bewegten sich europäische Regierungen daher innerhalb strategischer Rahmenbedingungen, die in Washington gesetzt wurden. Eigene, abweichende Optionen blieben die Ausnahme.Technologische und ökonomische AsymmetrienDiese Abhängigkeit beschränkte sich nicht auf Sicherheit und Verteidigung. Auch ökonomisch und technologisch vertieften sich über Jahre strukturelle Asymmetrien. Das marktliberale Paradigma in Brüssel und den europäischen Hauptstädten begünstigte, dass zentrale Zukunftssektoren – von digitalen Plattformen über Cloud-Infrastrukturen bis hin zu Schlüsseltechnologien der künstlichen Intelligenz – von US-Unternehmen dominiert wurden, während europäische Alternativen fragmentarisch blieben oder frühzeitig verschwanden.Ähnlich wie im sicherheitspolitischen Bereich galt auch diese Entwicklung lange nicht als strategisches Problem. Die Dominanz amerikanischer Konzerne wurde als Ausdruck funktionierender Märkte interpretiert, Abhängigkeiten erschienen unbedenklich, solange sie im Rahmen einer als verlässlich verstandenen transatlantischen Ordnung lagen.Demgegenüber verfolgte die politische Führung in China frühzeitig einen anderen Ansatz. Durch gezielte Industriepolitik, Marktzugangsbeschränkungen und den Aufbau nationaler Champions sicherte der Staat Einfluss in strategischen Sektoren und erhöhte damit seine wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit. Ein vergleichbares Vorgehen war in Europa lange politisch kaum denkbar. Industriepolitik galt als ordnungspolitisch verdächtig, staatliche Steuerung als rückwärtsgewandt, die Präsenz US-amerikanischer Unternehmen in Schlüsselsektoren blieb unhinterfragt.Erst in den späten 2010er Jahren setzte ein vorsichtiges Umdenken ein. Fälle wie die Übernahme des Robotikherstellers Kuka oder die Debatten um chinesische Anbieter im Telekommunikationssektor führten zu Investitionsprüfungen und Schutzmechanismen. Dieses neue Misstrauen richtete sich jedoch nahezu ausschließlich gegen chinesische Akteure und folgte nicht selten dem politischen Druck aus Washington. Eine weitergehende Debatte über Europas Abhängigkeit von US-amerikanischen Technologien und Unternehmen blieb aus.Frankreich problematisierte die Abhängigkeit frühBereits im September 2017 benannte der französische Präsident Emmanuel Macron öffentlich die problematischen Abhängigkeiten Europas von den Vereinigten Staaten. Neun Monate nach dem Amtsantritt Donald Trumps stellte Macron in seiner Sorbonne-Rede die Frage, ob Europa seine Sicherheit, wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und politische Souveränität dauerhaft auf externe Garantien stützen könne. Seine Forderung nach mehr europäischer Eigenverantwortung in Verteidigung, Industrie und Wirtschaft bündelte er im Konzept der „strategischen Autonomie“.Die Reaktion aus dem transatlantisch geprägten sicherheitspolitischen Milieu fiel überwiegend ablehnend aus. Macrons Vorschläge galten als unrealistisch, spaltend oder als Angriff auf bewährte Bündnisstrukturen. In Deutschland wurden sie als „französische Obsession“ oder „Gaullismus 2.0“ abgetan.Ähnlich fiel die Reaktion zwei Jahre später aus, als Macron die NATO als „hirntot“ bezeichnete. Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisierte die „drastischen Worte“ des französischen Präsidenten und bekräftigte, „die transatlantische Partnerschaft [sei] unabdingbar für uns.“ Auch die (zum damaligen Zeitpunkt designierte) Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen widersprach: Die NATO habe sich „bei allen Holprigkeiten als Schutzschirm der Freiheit bewährt“. Dabei erwiesen sich viele der Kritikpunkte Macrons rückblickend als visionär: Er warnte davor, dass „die Vereinigten Staaten sich vom europäischen Projekt [abwendeten]“ und es „an der Zeit [wäre], aufzuwachen“. Nicht nur sicherheitspolitisch, auch ökonomisch sollte Europa auf eigenen Beinen stehen.Nach den Irritationen, die Macrons Äußerungen zur europäischen Positionierung gegenüber China und Taiwan im Jahr 2023 erzeugten, schrieb die Politologin Gesine Weber, dass der Ansatz Macrons, den europäischen Partnerländern seine Ideen ständig über große Reden zu vermitteln, nicht funktioniere. Macrons Vorschläge erscheinen „wie ein radikal pro-europäischer Elefant in einem transatlantisch geprägten Porzellanladen“.Die USA unter Donald Trump spalten die Europäische Union gezieltInzwischen geht es nicht mehr nur um eine schrittweise Abwendung der USA von Europa, sondern um eine Politik offener Aggression gegenüber dem europäischen Projekt. Ein geleakter Entwurf der US-Sicherheitsstrategie legte offen, dass Washington verstärkt auf bilaterale Beziehungen mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten setzt, um die Union gezielt zu spalten – insbesondere mit Blick auf Ungarn, Polen, Italien und Österreich.Heute stehen die Transatlantiker endgültig vor dem Scherbenhaufen ihrer Ideologie. Europa bezahlt den Preis dafür, dass die europäische Eigenständigkeit zwar rhetorisch beschworen wurde, aber politisch folgenlos blieb, sobald sie die strukturelle Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten infrage stellte – eben durch den Verweis auf das transatlantische Bündnis. Während Macron diese Abhängigkeit früh als strategisches Risiko benannte, interpretierten insbesondere deutsche und osteuropäische Vertreter des transatlantischen Mainstreams Europas nachgeordnete Rolle als Ausdruck von Stabilität und Vernunft.Dieser transatlantische Mainstream trieb Europa in immer tiefere Abhängigkeiten von einem Land, das selbst zunehmend gespalten und politisch zerrüttet war. Spätestens während der ersten Trump-Administration hätten die Warnzeichen unübersehbar sein müssen. Stattdessen wurde der Regierungswechsel zu Joe Biden als Rückkehr zur alten Ordnung gefeiert. Erst Maßnahmen wie der Inflation Reduction Act oder der wachsende Druck in der Chinapolitik machten deutlich, wie trügerisch diese Hoffnung war. „America First“ blieb die Leitlinie, nur Ton und Stil variierten.Trumps erneute Eskalation, die sich inzwischen in offener Demütigung und Verachtung Europas äußert, hat die letzten Zweifel ausgeräumt, wie notwendig ein Kurswechsel bereits vor Jahren gewesen wäre. Dass der transatlantische Mainstream eine ehrliche Aufarbeitung seiner geopolitischen Illusionen scheut, ist menschlich verständlich. Für eine souveräne und handlungsfähige europäische Zukunft wäre sie jedoch unverzichtbar.