Mit Ehefrau Katia und den beiden jüngsten Kindern verbringt der Dichter den Sommer in Forte dei Marmi am Tyrrhenischen Meer. Ihm begegnet eine Atmosphäre nationaler Gereiztheit. Zum Schlüsselerlebnis wird ein Abend im Varieté

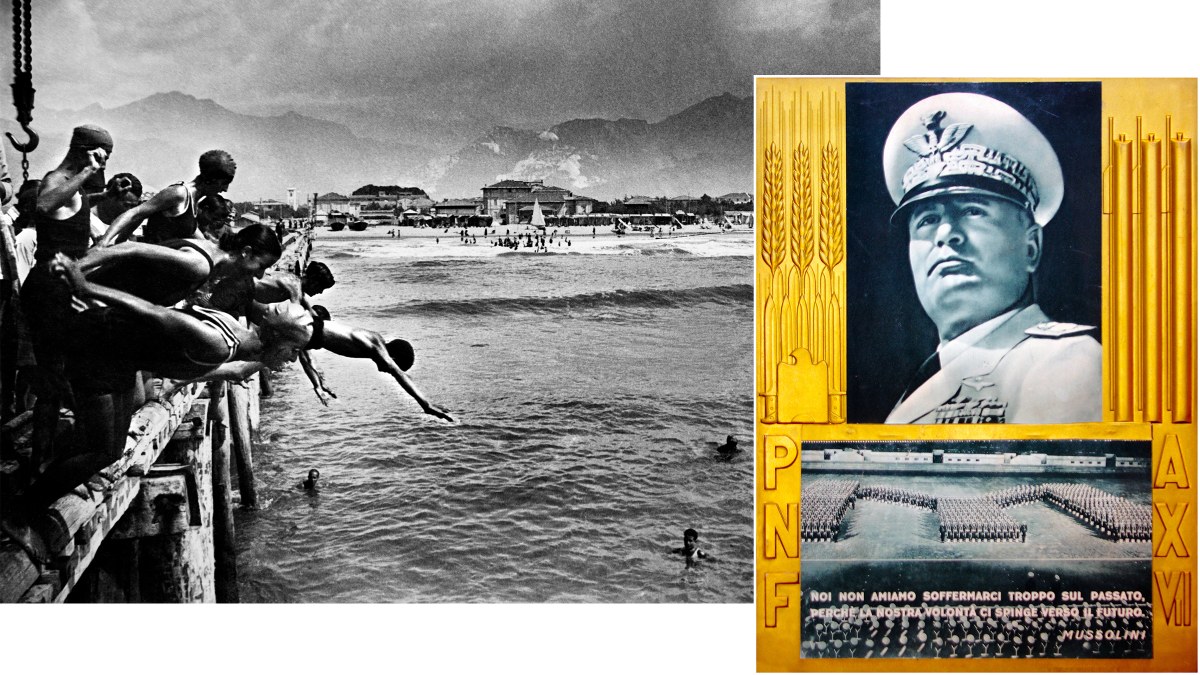

Badeort Forte dei Marmi am Tyrrhenischen Meer 1920; Kalender mit Benito Mussolini 1938

Fotos: Imago Images

Am Vorabend des Ersten Weltkriegs entstand Thomas Manns Erzählung Der Tod in Venedig. Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Dichter anderthalb Jahre in Rom und Palestrina, einer Kleinstadt in der angrenzenden Region Latium, verbracht. Dort schrieb er erste Novellen und begann den Roman Buddenbrooks. Politisch war Manns Interesse an Italien bis dahin nie gewesen. Das änderte sich selbst dann nicht, als 1922 mit Benito Mussolini ein neuer Machthaber in Erscheinung trat. „Nach Italien“, so die Literaturwissenschaftlerin Lavinia Mazzucchetti, sei der Dichter „damals wiederholt gereist, ohne sich ein Problem daraus zu machen“. Mit „daraus“ ist der Faschismus gemeint.

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs erscheinen seine Betrachtungen eines Unpolitischen, v

hen“. Mit „daraus“ ist der Faschismus gemeint.Gegen Ende des Ersten Weltkriegs erscheinen seine Betrachtungen eines Unpolitischen, vom Gestus her deutschnational und auf konservative Positionen bedacht. Mann beklagt das Scheitern der eigenen Staatsgemeinschaft an seinen Nachbarn, möglich geworden durch das perfide Paktieren anderer Völker gegen kulturell überlegene Deutsche. Die sich abzeichnende Niederlage sieht er als Heimsuchung, doch auch als heilenden Prozess: Nach der Katharsis werde Deutschland als noch ruhmreichere Nation auferstehen. Mussolini wird später ähnlich argumentieren: Italiens Sieg im Weltkrieg, den die Alliierten bei der Versailler Friedenskonferenz „verstümmelt“ hätten, werde der Faschismus wiederherstellen und außenpolitisch in einen glanzvollen Triumph umwandeln.Noch übler als die Betrachtungen waren die Tagebucheinträge, mit denen der in München lebende Thomas Mann den Übergang vom Kaiserreich zur Demokratie reflektierte. Da Kurt Eisner als Bayerns Ministerpräsident ab November 1918 nicht nur Unabhängiger Sozialdemokrat, sondern wie einige seiner Minister Jude war, vermerkte der Dichter: „München, wie Bayern, regiert von jüdischen Literaten“, und weiter: „Das ist die Revolution! Es handelt sich so gut wie ausschließlich um Juden.“1926 der politische SinneswandelMit der Rückkehr zu seiner im Weltkrieg unterbrochenen Arbeit am Zauberberg ließ Mann dann aber progressives Gedankengut so nah an sich herankommen, dass er sogar Verständnis für die zwei aufeinanderfolgenden Räterepubliken im Nachkriegsmünchen aufbringt. Ganz von den Gespenstern der Vergangenheit zu lösen vermag er sich freilich nicht. Bei einem Besuch in Paris im Januar 1926 meint er gegenüber dem deutschen Botschafter Leopold von Hoesch: „Was heute für Europa nottäte, wäre die aufgeklärte Diktatur.“Ein Sinneswandel setzt im Spätsommer desselben Jahres ein. Mit seiner Frau Katia und den beiden jüngsten Kindern Elisabeth und Michael verbringt Mann die Sommerferien in Forte dei Marmi, einem Badeort am Tyrrhenischen Meer, auf halbem Weg zwischen La Spezia und Viareggio. Aus der Pension „Regina“ geht ein Brief an den Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal, den Mann verehrt, ohne dessen politische Vorlieben zu teilen. Hofmannsthal zeigt sich vom italienischen Faschismus sehr angetan. Bei dessen Vortrag ein paar Monate später an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität will Mann daher lieber zu Hause bleiben.„Unser Aufenthalt geht hier zu Ende“, beginnt ein Brief aus Forte dei Marmi, „am 11. (September) reisen wir ab. Wir haben Licht und Wärme in Überfülle gehabt, und die Kinder waren glückselig am Strande und im warmen Meer. An kleinen Widerwärtigkeiten hat es anfangs auch nicht gefehlt, die mit dem derzeitigen unerfreulichen, überspannten und fremdenfeindlichen nationalen Gemütszustand zusammenhingen, und uns belehrten, dass man jetzt nicht gut tut, einen Badeort in der rein italienischen Hochsaison aufzusuchen.“ Resümierend steht am Schluss des Briefes: „Natürlich hat das eigentliche Volk seine Liebenswürdigkeit bewahrt und steht geistig nicht unter dem blähenden Einfluss des Duce. Im Ganzen aber kann ich nicht sagen, dass dieser Besuch meine Achtung vor dem Italiener gehoben hätte.“Ein Magier schwadroniert von der Größe ItaliensIm Jahr darauf gibt Mann weitere Details jenes Aufenthalts preis, der seiner Haltung zum Faschismus eine entscheidende Wende geben soll. Enzo Ferrieri, Gründer der Mailänder Literaturzeitschrift Il Convegno, verrät er, „weshalb ich Ihr schönes Vaterland vorläufig lieber meide“. Mann bewegen „politische Gründe. Natürlich habe ich nichts gegen den Fascismus (sic!), wenn er Italien Ordnung und Glück bringt, aber ich habe manches gegen seine menschlichen Erscheinungsformen, gegen eine gewisse nationale Gereiztheit und Gespanntheit, die mir seit einiger Zeit den Charakter des italienischen Bürgertums zu bestimmen scheint“. Mann war besonders eine lächerlich anmutende Affäre sauer aufgestoßen. Nachdem seine kleine Tochter Elisabeth eine kurze Strecke nackt am Strand gelaufen war, hatte ein Passant die Familie angezeigt, wegen „Beleidigung Italiens“. Anstatt gesunden Menschenverstand walten und die Sache auf sich beruhen zu lassen, verhängt die zuständige Behörde eine Strafe von 50 Lire. Was noch nicht alles ist.Vollends wird der Familie ein Varieté-Abend den Urlaub vergällen. Zum Höhepunkt unangenehmer Erlebnisse in Forte dei Marmi wird der Auftritt eines Magiers, der das Publikum manipuliert, Gäste erniedrigt, von der Größe Italiens schwadroniert und für eine beklemmende Atmosphäre sorgt. Drei Jahre vergehen, bis Mann all dies in seiner Novelle Mario und der Zauberer verarbeitet. Alles dort Geschilderte beruht auf Tatsachen, allein den dramatischen Schluss mit dem gewaltsamen Ende des Magiers dichtet Mann hinzu.Einen Beleg für die Stimmigkeit des Erlebten liefert ein undatierter Brief an Thomas Mann. Absender ist Gerard Hopkins, Mitarbeiter der Oxford University Press in London, der sein Schreiben auf Firmenpapier verfasst. Hopkins hat zur gleichen Zeit wie die Manns in Forte dei Marmi Urlaub gemacht und ebenfalls die Vorstellung des „Zauberers“ besucht, dessen Name Mann entfallen ist. Im Buch nennt er ihn Cipolla. In seinem Antwortschreiben bestätigt Mann alle Angaben von Hopkins, jedoch irrt der Brite, wenn er den „Zauberer“ als „Gabriele“ erinnert. In Wirklichkeit hieß der Cesare Gabrielli. Thomas Mann hat sich stets dagegen verwahrt, in dem Zauberer Cipolla einfach eine Maskierung Mussolinis zu sehen. Warum aber hat er seinem Magier ausgerechnet diesen Namen gegeben? „Cipolla“ bedeutet Zwiebel. Mann, des Italienischen kundig, wird die Redensart „più doppio d’una cipolla“ gekannt haben, die einen heimtückischen, betrügerischen Menschen umschreibt.Thomas Mann bleibt auf Abstand zur extremen RechtenFolgerichtig räumte er ein, „dass die Novelle entschieden einen moralisch-politischen Sinn“ habe. Vor allem ging es wohl darum, eine bedrückende Atmosphäre von Entwürdigung und Zwang in einem faschistischen Staat zu schildern, in dem man niemandem trauen kann, auch nicht den Behörden als Vertretern der Staatsmacht. Insofern gelang Thomas Mann die Auseinandersetzung mit dem Italien seiner Zeit, zu der vielen Schriftstellerkollegen offenbar der Mut oder Wille fehlte. Mit Mario und der Zauberer machte er seine Ankündigung an Enzo Ferrieri wahr, die „Hypertrophie des nationalen Anspruchs“ aufzuzeigen, „die dem Fascismus menschlich eigentümlich zu sein scheint“.Die NS-Zeit verbrachte Mann im Exil, das ihn schließlich in die Vereinigten Staaten führte. Im Sommer 1943 schrieb er im Manuskript für eine seiner allherbstlichen Vortragsreisen, „dass ich in einem Sozialismus, in dem die Idee der Gleichheit die der Freiheit vollkommen überwiegt, nicht das menschliche Ideal erblicke, und ich glaube, ich bin vor dem Verdacht geschützt, ein Vorkämpfer des Kommunismus zu sein“.Distanz zu linkem Radikalismus hielt Mann für angebracht. Gegenüber dem rechten Extrem durfte ihm der Abstand nicht groß genug sein. Er schrieb: „Trotzdem kann ich nicht umhin, in dem Schrecken der bürgerlichen Welt, von dem der Faschismus lange gelebt hat, etwas Abergläubisches und Kindisches zu sehen, die Grundtorheit unserer Epoche.“Die Erzählung Mario und der Zauberer erschien 1930 im S. Fischer Verlag und hat an Aktualität bis heute nichts eingebüßt.Ralf Höller ist Historiker. Soeben erschien sein Buch Die Bauernkriege 1525/26