Brainrot beschreibt die Verlangsamung des Gehirns durch digitalen Overload. Doch ist das medizinisch nachweisbar? Über eine Diskussion, die zwischen den Groschenromanen um 1800, den Teletubbies und sozialen Medien immer neu aufflammt

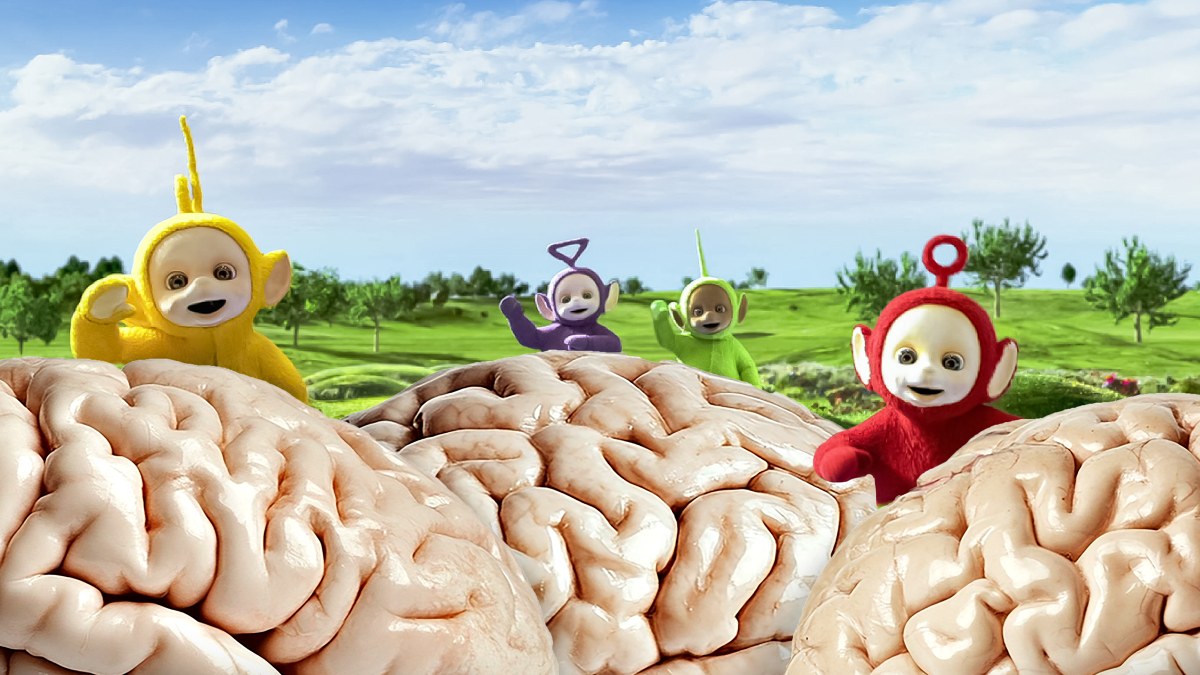

Gab es Brainrot eigentlich schon in den 1990ern, nach zu vielen Folgen Teletubbies?

Foto: Picturelux/Imago Images

Ein animierter Kopf ragt aus einer Toilette (skibidi), dann kommt ein KI-generierter Olaf Scholz als Mafia-Boss, gefolgt von einer Seife unter einer hydraulischen Presse und dann ein Reel von deutschen Touristen, die sich auf einem Ayahuasca-Trip auf Bali die Seele aus dem Leib schreien. Reels und Shorts, die kurzen Videos auf Instagram, TikTok und Youtube, die gefühlt nie aufhören, gucke ich fast jeden Tag. Die Erinnerung, dass ich meine 45 Minuten Instagram-Bildschirmzeit überschritten habe, drücke ich schon automatisch weg. Danach fühle ich mich oft leer im Gehirn. Oder eher: so glibbrig.

Diesen Zustand der „Gehirnfäule“ beschreibt das Wort brainrot, das in diesem Jahr vom Oxford English Dictonary zum Wort des Jahres gekürt wurde. Doch was steckt dahinter? Und gibt es brainrot nicht vielleicht schon viel länger?

1800 waren Groschenromane die größte Gefahr für das Gehirn

Erst einmal ist brainrot kein so neues Wort. Die erste schriftliche Erwähnung des Begriffs gab es schon lange vor dem Internet: In seinem 1854 veröffentlichten Buch Walden beschreibt der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau einen Rückgang der intellektuellen und geistigen Anstrengungen und eine damit verbundene Tendenz, komplexe Ideen zugunsten einfacher abzuwerten.

Aber schon im Mittelalter waren es die Mönche, die davor gewarnt haben, andere Bücher als die Bibel zu lesen. In der Zeit der aufkommenden Groschenromane um 1800 und der penny dreadfuls in England wurde es unter anderem die Befürchtung geäußert, die kurzen Heftromane könnten das kritische Denken der LeserInnen verhindern oder sogar die soziale Ordnung gefährden. So wurde behauptet, dass die kriminellen Charaktere in den Geschichten insbesondere junge Menschen zu Gewalttaten anstiften würden.

Heutzutage wird mit brainrot vor allem die Verschlechterung des geistigen Zustandes infolge eines digitalen Overloads beschrieben. Gleichzeitig wird das Wort aber auch lustig und selbstironisch verwendet. Die Jugend ist sich also durchaus bewusst, dass sie „gebrainrottet“ ist. Aber ist sie das tatsächlich?

Zu viel, zu schnell: Das mag unsere Neuroplastizität nicht

Der Psychologieprofessor der University of Oxford, Andrew Przybylski, teilte der BBC mit, dass es keine tatsächlichen Beweise für eine Hirnfäule gibt und beschreibt brainrot eher als ein „Symptom der Zeit, in der wir leben“. Der Fakt, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne durch den übermäßigen Social-Media-Konsum jedoch drastisch gesunken ist, besteht ohne Zweifel. Reels und Shorts sind darauf programmiert, süchtig zu machen. Studien zeigen, dass der übermäßige Konsum von kurzen und schnellen Inhalten die Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, ein Leben lang neue Nervenzellen zu schaffen und diese miteinander zu verdrahten, negativ beeinflussen kann.

Dieses glibberige Brainrot-Gefühl nach der zu exzessiven Beschäftigung mit einzelnen Dingen hatte ich in der Vergangenheit aber auch schon beim Schreiben meiner Bachelorarbeit, oder bei Jobs, bei denen man eine komplett enthirnte Aufgabe tausendmal wiederholen muss, allgemein bei repetitiven, nervigen Dingen. Der repetitive, oberflächliche Charakter der Reels- und Shorts-Inhalte kann laut Studien zu einer „Fragmentierung der Aufmerksamkeit“ und vor allem zu einer emotionalen Erschöpfung führen. Der Overload vom Endlos-Feed macht unser Gehirn also nicht unbedingt fauler, sicherlich aber erschöpfter.

„Sie können sehen, wie sich die Gesellschaft zunehmend damit beschäftigt, wie sich unser virtuelles Leben entwickelt, wie in der Internetkultur so viel von dem durchdringt, was wir sind und worüber wir sprechen“, kommentiert der Präsidenten der Oxford Languages, Caspar Grathwohl. Dafür sprechen unter anderem die Oxford-Worte der letzten Jahre: rizz oder goblin mode. In diesem Sinne ist brainrot kein medizinischer Zustand, sondern eher ein Phänomen unserer digital geprägten Gesellschaft.

Soziale Medien als Kompensation von Stress und Einsamkeit fördern Suchterkrankungen

Gleichzeitig ist brainrot aber auch eine ironische Selbstzuschreibung der Generation, die das Wort wohl am meisten verwendet: Generation Alpha. Zu dieser Generation gehören nämlich auch all diejenigen, die einen erheblichen Teil ihrer Grundschulzeit zu Hause vor Bildschirmen verbracht haben, für die der Discord-Channel, das Skype der neuen Generation, in der Pandemie vielleicht die einzige Möglichkeit einer sozialen Begegnung war, um nicht an einem brainrot vom Zu-viel-an-die-Wand-starren zu leiden. Suchtexperte Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf nennt das einen Stillstand in der psychosozialen Reifung und warnt insbesondere vor Mediennutzung gegen Stress und Einsamkeit. Demzufolge sind NutzerInnen, die digitale Medien als Kompensation von Gefühlen der Einsamkeit und Stress nutzen, besonders gefährdet, eine Sucht zu entwickeln.

Denn vielleicht ist in Bezug auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen eine andere Beobachtung wichtiger als das brainrot durch meme-Zyklen und Videos von hydraulischen Pressen: Die zunehmend hohe Messlatte, die sie überspringen müssen, um sich sozial zu integrieren. Neben einer zunehmenden Beschleunigung vieler Lebensbereiche und der damit einhergehenden abnehmenden Halbwertszeit des Wissens, wie der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa dies bezeichnet, stehen die Jugendlichen ständig vor der apodiktischen Forderung, „flexibel“ zu sein.

Placeholder image-1

Die Teletubbies waren auch nicht besser

Während die sozialen Medien nicht mehr aus unserem heutigen Leben wegzudenken sind, wird die Aufklärung über Gefahren durch sie und der Umgang mit ihnen also immer wichtiger.

Wenn brainrot mit dem Überkonsumieren von inhaltsleeren Dingen zu tun hat, dann war das, was heute skibidi toilet ist, früher die Rocky Horror Picture Show oder die Teletubbies, und das, was heute die Hot Chip Challenge ist, war früher die Oreo Challange. Okay, das ist auch nicht so lange her, aber das Gleiche gilt wohl für die Sesamstraße oder die Groschenromane. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po wird es in verschiedenen Formen und Ausprägungen verschiedener popkultureller Phänomene also wahrscheinlich immer wieder geben. Und das ist auch okay so.