Dating Apps wie Bumble, Tinder und Co. demokratisierten das Dating. Ihren Zenit haben sie inzwischen überschritten. Müssen wir uns in Zukunft wieder analog kennenlernen?

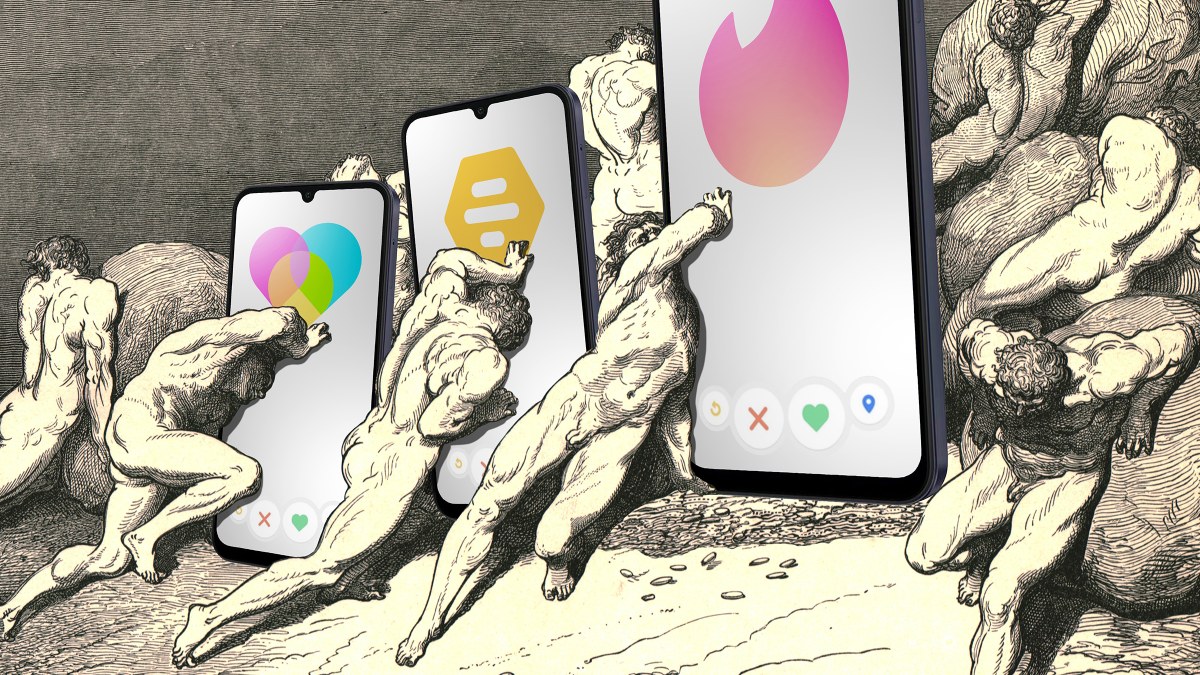

Da kann sich Sisyphos glücklich schätzen, dass er nur einen Stein schleppen musste

Foto: der Freitag; Material: dpa

Mit einem einzigen Satz kann man sich bei seinen Single-Freund*innen sofort unbeliebt machen: „Hast du es schon mal mit Dating-Apps probiert?“

Diesen „hilfreichen“ Tipp können Singles nur mit einem Augenrollen quittieren. Natürlich sind sie längst auf Tinder, Bumble und Co. unterwegs – und haben schon mehr Matches ignoriert, unangenehme Gespräche beendet und schreckliche Dates hinter sich, als sie zählen können. Denn Dating-Apps sind längst kein Geheimtipp mehr, sondern eine Art Folter.

Laut einer Umfrage von Forbes Health fühlen sich 78 Prozent der Befragten durch die Nutzung von Apps wie Tinder oder Bumble zumindest gelegentlich ausgebrannt. Die Folge: Sie ziehen sich zurück und deinstallieren teilweise die Apps. Ei

eise die Apps. Eine Umfrage des Axios Generation Lab ergab sogar, dass 79 Prozent der US-Studierenden keine Dating-Apps mehr nutzen. Die Branche steckt in einer Krise.Dabei fing alles so gut an. Seit Tinders Start im September 2012 hat die App das klassische Online-Dating revolutioniert: mobiler, schneller, zugänglicher. Sie hat unsere Art, neue Menschen kennenzulernen, grundlegend verändert. Fast alle späteren Apps – ob Bumble, Hinge oder Lovoo – orientieren sich am Tinder-Prinzip: Profile durchstöbern, nach rechts wischen für Ja, nach links für Nein. Wischen beide nach rechts, entsteht ein Match. Von da an kann gechattet und bestenfalls die große Liebe gefunden werden. Schluss mit unangenehmen Verkupplungsversuchen durch Freund*innen, die ihren komischen Nachbarn feilbieten. Und keine qualvollen Nächte mehr in dunklen Clubs, in denen betrunkene Fremde einem ihre Kommentare ins Ohr flüstern, bis man Fahnenflucht begeht.Und scheinbar funktioniert es: Laut der Hochzeitsstudie 2024 der Kartenmacherei haben sich 21 Prozent der Paare online kennengelernt – damit liegt Online-Dating erstmals auf Platz 1. In den USA sind es sogar beeindruckende 39 Prozent der heterosexuellen Paare, die die Partner*in online fanden. Klassische Wege wie Arbeit, Hobbys oder das Nachtleben verlieren dagegen zunehmend an Bedeutung.Die Lösung scheint also einfach: Wer sich verlieben möchte, muss nur anfangen zu wischen. Doch die Realität ist komplizierter. Nach über einem Jahrzehnt Dating-Apps fällt das Fazit ernüchternd aus: Eine echte, tiefgehende Beziehung über Apps aufzubauen, bleibt eine Herausforderung. Aus 291 Matches entsteht durchschnittlich gerade einmal eine feste Partnerschaft. Viele Singles sind erschöpft – sie leiden unter einem Dating-App-Burnout.Die User*innen verirren sich in einem endlosen Labyrinth von Profilen. Anfangs liest man sich die Beschreibungen noch aufmerksam durch und wischt nur nach rechts, wenn es wirklich passt. Doch wenn die Matches ausbleiben, schleicht sich Frustration ein: Man stumpft ab und wischt irgendwann automatisch. Die Profile sind austauschbar. Besonders Männer spüren den Druck, da sie auf stärkere Konkurrenz treffen – immerhin sind drei Viertel der Tinder-User männlich.Und wenn es dann doch mal klappt, bedeutet das noch lange keinen heißen Flirt, wie die Werbung von Tinder und Co. suggeriert. Die Gespräche sind häufig belanglos:„Hey, wie geht’s?“ – „Gut, und dir?“ – „Auch gut.“ Gespräch beendet.Das ist dann noch nicht einmal das Worst-Case-Szenario: Laut einer Untersuchung des US-amerikanischen Pew Research Centers haben 56 Prozent der Frauen unter 50, die eine Dating-App nutzen, sexuelle Belästigung in Chats erfahren. 11 Prozent wurden sogar bedroht.Selbst wenn alles gut läuft, die Gespräche spannend sind und das Date vielleicht sogar nett war, bedeutet das noch lange nicht ein Happy End. Ghosting lässt ein Match oft schneller verschwinden, als man schauen kann. Zurück bleiben nur viele Fragezeichen und ein verletztes Ego. Dating-Apps sind das moderne Pendant zum neunten Kreis der Hölle in Dantes Göttlicher Komödie und die Singles haben keine Lust mehr. Das hat nun auch wirtschaftliche Auswirkungen: Für das vierte Quartal 2024 wies die Match Group für Tinder rund 9,5 Millionen zahlende Nutzer*innen aus – ein Rückgang um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Auch für Bumble sieht es derzeit finster aus. Für das erste Quartal 2025 rechnet das Unternehmen hinter der App mit einem Umsatzrückgang von bis zu 10 Prozent.Also setzen die Apps mit neuen Funktionen alles daran, ihre Nutzer*innen langfristig zu binden. Im Herbst 2024 hat Hinge das Tool „Your Turn Limits“ eingeführt. Wer mehr als acht offene Matches hat, bei denen noch eine Antwort aussteht, kann vorerst keine weiteren Kontakte knüpfen. Erst wenn diese Interaktionen abgeschlossen oder zumindest beantwortet wurden, kann es weitergehen. Damit soll es seltener zu Ghosting kommen.Fast alle Apps bieten den User*innen nun Prompts an, mit denen sie das Gespräch beginnen können, um das unbeliebte „Hi“ zu vermeiden. KI-Programme helfen dabei, das Profil anschaulicher zu gestalten. Bumble hat sich von seiner ursprünglichen Prämisse verabschiedet, dass nur Frauen den ersten Schritt machen können. Mit dem Tool „Opening Moves“ können jetzt auch Männer die erste Nachricht schreiben.Doch ob Apps mit diesen technischen Erweiterungen die User*innen wirklich befrieden können, bleibt fraglich. Tatsächlich stehen sie vor einem Dilemma: Um profitabel zu sein, müssen sie möglichst viele Premium-Accounts verkaufen und die Leute auf der App halten. Das gelingt natürlich nicht, wenn nach jedem Match sofort die Hochzeitsglocken läuten.In einer Sammelklage, die Anfang letzten Jahres in Kalifornien gegen die Tinder-Mutter Match Group eingereicht wurde, wird dem Konzern nun vorgeworfen, bewusst spielähnliche Mechanismen in den Apps einzusetzen, die Nutzer*innen in eine „endlose Pay-to-Play-Schleife“ ziehen. Dadurch sollen die Nutzer*innen dazu gebracht werden, immer kostspieligere Abonnements abzuschließen, indem sie süchtig nach Matches gemacht werden.Unabhängig davon, ob die Klage vor Gericht Erfolg hat, bleibt eine Tatsache bestehen: Die Apps sind Unternehmen, deren Interessen nicht zwangsläufig mit denen der Singles übereinstimmen. Sie sind allein auf weiter Flur mit ihrem Wunsch nach einer Beziehung.Es wäre leicht, an dieser Stelle genervt zu reagieren: „Na gut, dann löscht die App und versucht es offline.“ Doch dabei wird eine wesentliche Tatsache übersehen: Dating-Apps haben – zumindest in ihren Anfangsjahren – die Suche nach romantischer Liebe nahezu demokratisiert.Es ist erwiesen, dass beispielsweise Armut sozial isoliert. Wer etwa auf den Bürgergeld-Regelsatz angewiesen ist, hat für „Freizeit, Unterhaltung, Kultur“ gerade einmal 9,76 Prozent des Budgets übrig – knapp 55 Euro im Monat. Damit ist es für viele schlicht unerschwinglich, regelmäßig in Bars oder Cafés auszugehen, um hoffentlich mal erwählt zu werden. Die Situation verschärft sich dadurch, dass in Zeiten steigender Energie- und Mietpreise immer mehr kostenlose Begegnungsstätten wie Kulturtreffs schließen müssen.Hinzu kommt die Zeitknappheit. Für eine alleinerziehende Mutter mit Job ist es nahezu unmöglich, regelmäßig auszugehen oder die Nächte durchzufeiern, um vielleicht Prince Charming zu finden. In solchen Fällen bieten Dating-Apps eine praktische Alternative: Von der Couch aus mit potenziellen Partner*innen zu schreiben, wann immer es die Zeit erlaubt.Gerade für queere Menschen schaffen Dating-Apps zudem Räume, die Sicherheit und Diskretion bieten. In einem Klima, in dem es oft riskant ist, Menschen im echten Leben einfach anzusprechen – insbesondere in kleineren Städten oder ländlichen Regionen ohne ausgeprägte queere Szene –, können solche Plattformen der Schlüssel zu Kontakten und Gemeinschaft sein.Der Erfolg von Dating-Apps liegt also genau darin: Sie haben die zwischenmenschlichen Lücken gefüllt, die ein kapitalistisches System hinterlassen hat – Lücken, in denen Zeit, Geld und Orte fehlen, um Beziehungen aufzubauen. Doch was passiert, wenn Dating-Apps ihren Höhepunkt überschritten haben? Klar ist nur, dass es kein „Weiter so“ geben kann, aber auch ein Zurück in die analoge Welt, wie sie einst war, erscheint unmöglich. Zu viel hat sich dort zum Schlechteren verändert. Welche neuen Wege können in einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft echte Verbindungen schaffen? Bis diese Frage beantwortet ist, bleibt vielleicht nur eins: auf die „hilfreichen Tipps“ zu verzichten.