Energieexperten warnen seit Jahren vor den Gefahren, die das massive Fördern von “Flatterstrom” durch Wind- und PV-Anlagen für die Netzstabilität bedeutet. Die Politik wollte nicht hören: In Spanien zeigte sich nun durch den jüngsten Blackout, wozu diese Ignoranz führen kann. Fachmann Dr. Martin Steiner erörtert die genauen Ursachen und welche Lehren daraus gezogen werden müssen.

Sehen Sie hier das Video von Dr. Martin Steiner oder lesen Sie nachfolgend seinen Gastkommentar:

Die gesamte Thematik dieses Blackouts ist sehr komplex – ich werde daher die gesamte Aufarbeitung und Analyse des spanischen Blackouts hier in mehreren Teilen durchführen.

Heute der Teil 1: Was sagt der spanische Netzbetreiber und was ist die Wurzel des Übels?

Die Rolle des spanischen Netzbetreibers

Der spanische Netzbetreiber Red Eléctric zeigt Unterschiede in der internen Kommunikation (da börsennotiert) zu seinen Eigentümern und ganz andere Botschaften in seiner externen Kommunikation, der Kommunikation also nach außen.

Nach dem Blackout kamen von ihm folgende Statements:

- Der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica schloss am Dienstagmorgen (29.4.) sowohl eine Cyber-Attacke als auch ein „anormales atmosphärisches Phänomen“ aus.

- Ursache des Blackouts war mit hoher Wahrscheinlichkeit überschüssiger Solarstrom gewesen.

- Zitat: “Alles deutet auf die Photovoltaik hin, deren massive Einspeisung in das System zur Mittagszeit zu einer enormen Instabilität des Netzes führte.“

Nach innen war sich der Netzbetreiber spätestens seit Februar des gegenwärtigen Risikos bewusst. Er kommunizierte am 26. Februar intern von einem „kurzfristigen Risiko“ durch „Erzeugungsabschaltungen aufgrund des hohen Anteils erneuerbarer Energien“.

Man war und ist sich also des Blackout-Risikos durch die Energiewende und die spanische ökosozialistische Energiepolitik bewusst.

Zitat: „Die Schließung konventioneller Erzeugungsanlagen wie Kohle, Gas- und Dampfturbinen und Kernkraft (aufgrund regulatorischer Anforderungen) bedeutet eine Verringerung der festen Leistung und der Ausgleichskapazitäten des Stromsystems sowie seiner Stärke und Trägheit. Dies könnte das Risiko von Betriebsstörungen erhöhen, die die Versorgung und den Ruf des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Dieser Vorfall stellt ein Risiko mit einem kurz- und mittelfristigen Zeithorizont dar.“

Vor der Öffentlichkeit argumentierte Red Eléctrica allerdings ganz anders. Am 9. April veröffentlichte das Unternehmen einen Tweet, in dem es das Risiko eines Stromausfalls kategorisch zurückwies und versicherte, dass es als Betreiber die Versorgung garantiere. Es hieß explizit im Kontext der Abschaltung von Atomkraftwerken: „Es besteht keine Blackout-Gefahr.“

Aussagen, die das österreichische „Klimaministerium“ in den letzten Jahren auch immer wieder von sich gegeben hatte, hatte ich bereits oftmals an anderer Stelle kritisiert!

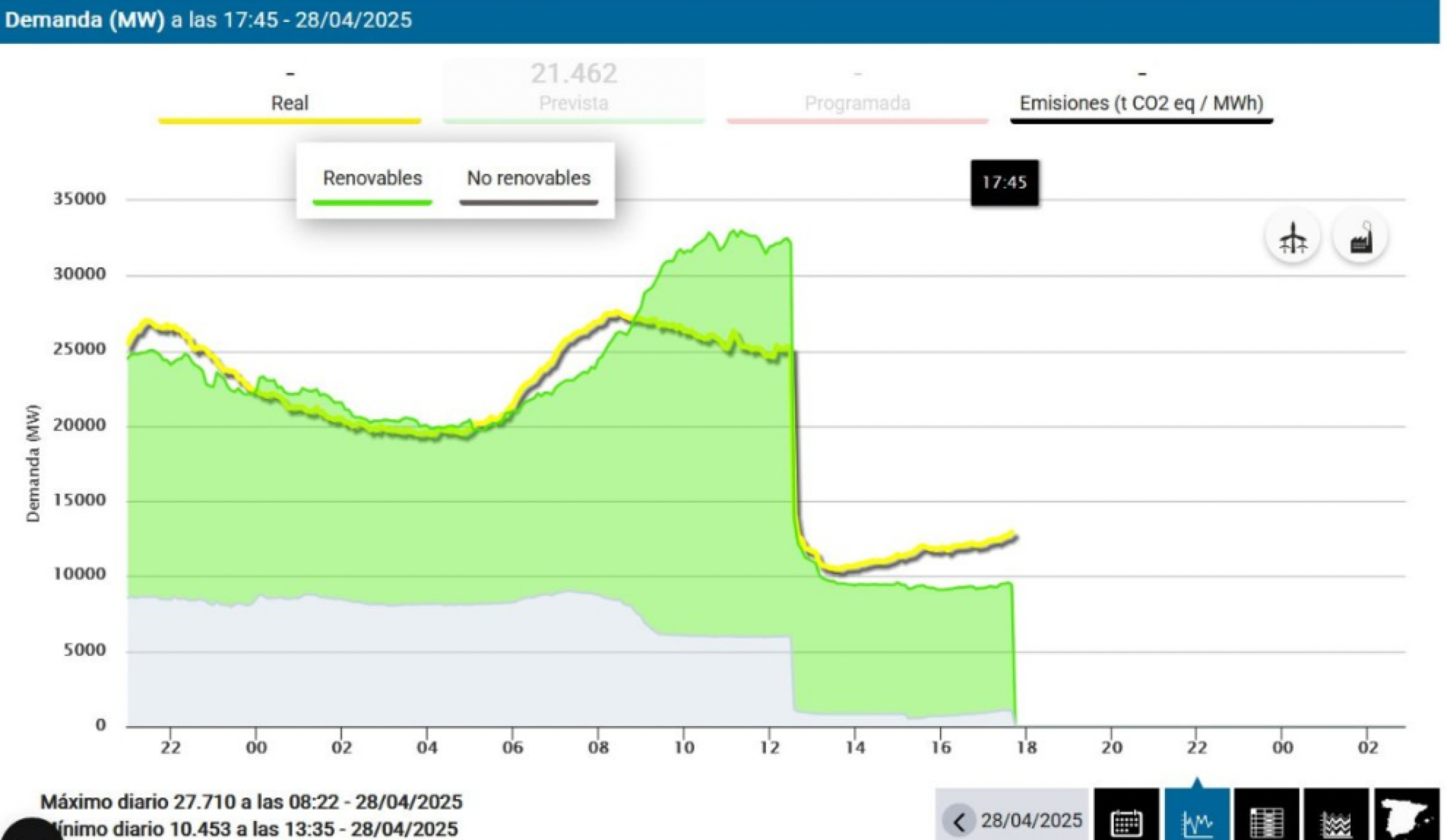

Drei Wochen später war es dann so weit. Es kam zum schlimmsten Stromausfall in der Geschichte des Landes. Auslöser waren Frequenzschwankungen im Netz durch

- Resonanz-Phänomene

- PV- und Wind-Überproduktion und Probleme bei der Abnahme der überschüssigen Wind- und PV-Energie. Offenbar wurde über eine von drei Leitungen nach Frankreich keine Energie mehr geführt, bzw. hatten eventuell die Frequenzschwankungen in Spanien die Stabilitätskriterien dieser Leitung bereits verletzt.

- Zum Zeitpunkt des Stromausfalls deckte die Solarenergie mit einer Leistung von 17 bis 18 Gigawatt (GW) 70 % der Nachfrage. In nur fünf Sekunden um 12:33 Uhr wurden plötzlich 15 GW Strom vom Netz genommen.

Siehe auch: https://tkp.at/2025/04/29/spanien-interne-blackout-warnungen-durch-energiewende-im-februar/

Was kann man nun daraus lernen – und was ist die Wurzel des Übels?

Wenn man die bestehende zentralistische Regel-Netzsystematik und Netz-Topologie beibehalten will – was kann daraus gelernt werden?

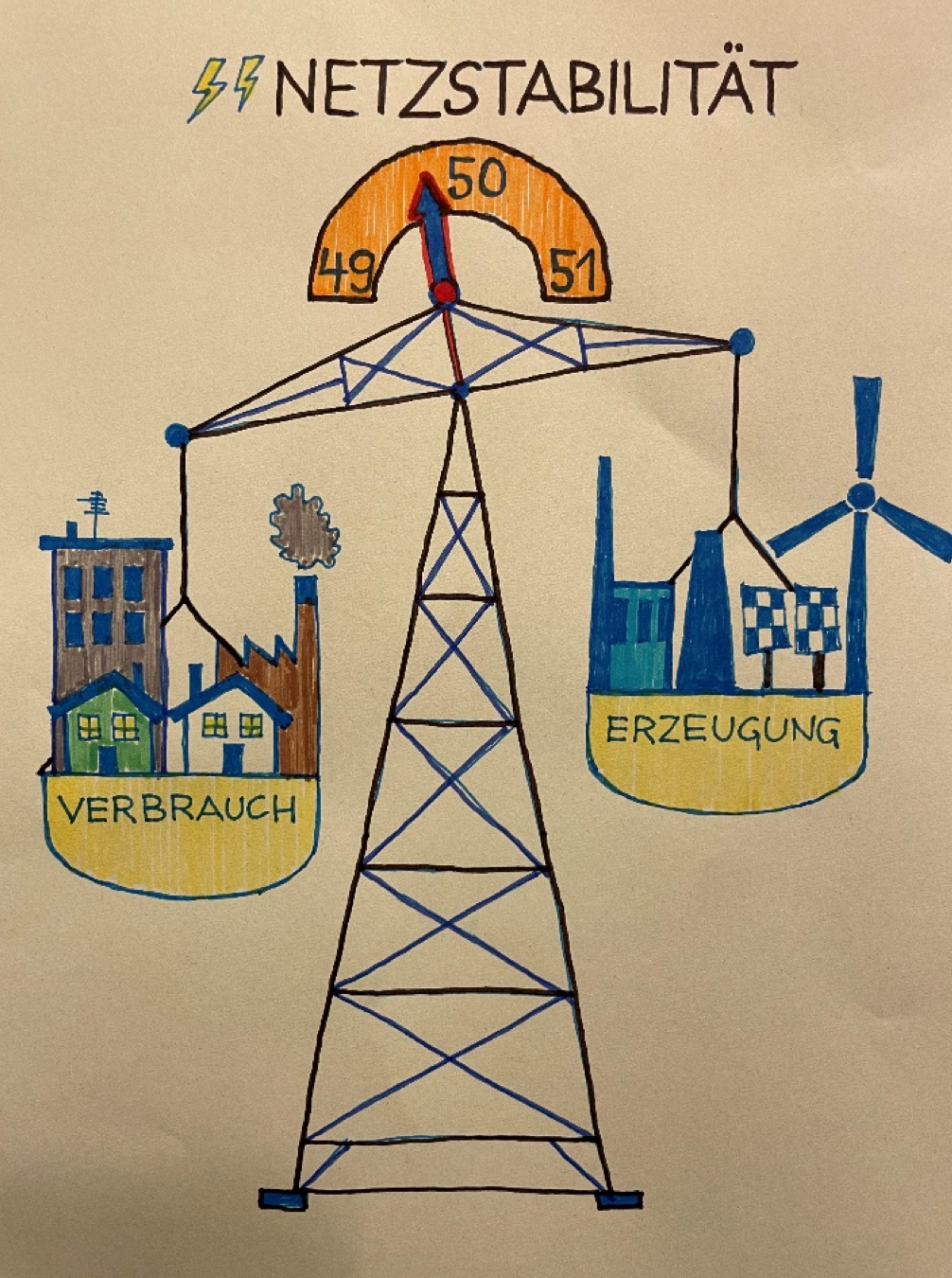

- Man benötigt einen sinnvollen/stimmigen Mix an Kraftwerken in einem Netz, um mit den bestehenden Regelmechanismen die Netzstabilität einhalten zu können.

- Ein Überanteil von 60 bis 70 % fluktuierender Energie zeugt von keinem stimmigen Kraftwerks-Mix, sondern einem massiven Ungleichgewicht. Es ist das Ergebnis einer ökosozialistischen, verfehlten, planwirtschaftlichen Energiepolitik.

- Wir hatten an der TU Wien über einen Anteil von fluktuierenden Energieformen von 10 bis 15 % diskutiert, welchen ein Netz für die Stabilität verträgt bzw. vertragen sollte.

- Es sind keine elektrischen Energietechniker, die über Netzstabilität Bescheid wissen (in Theorie und Praxis), bei diesen politischen „grün-linken Energiewende“-Entscheidungen involviert. Dies zeigen die Ausformungen derselben.

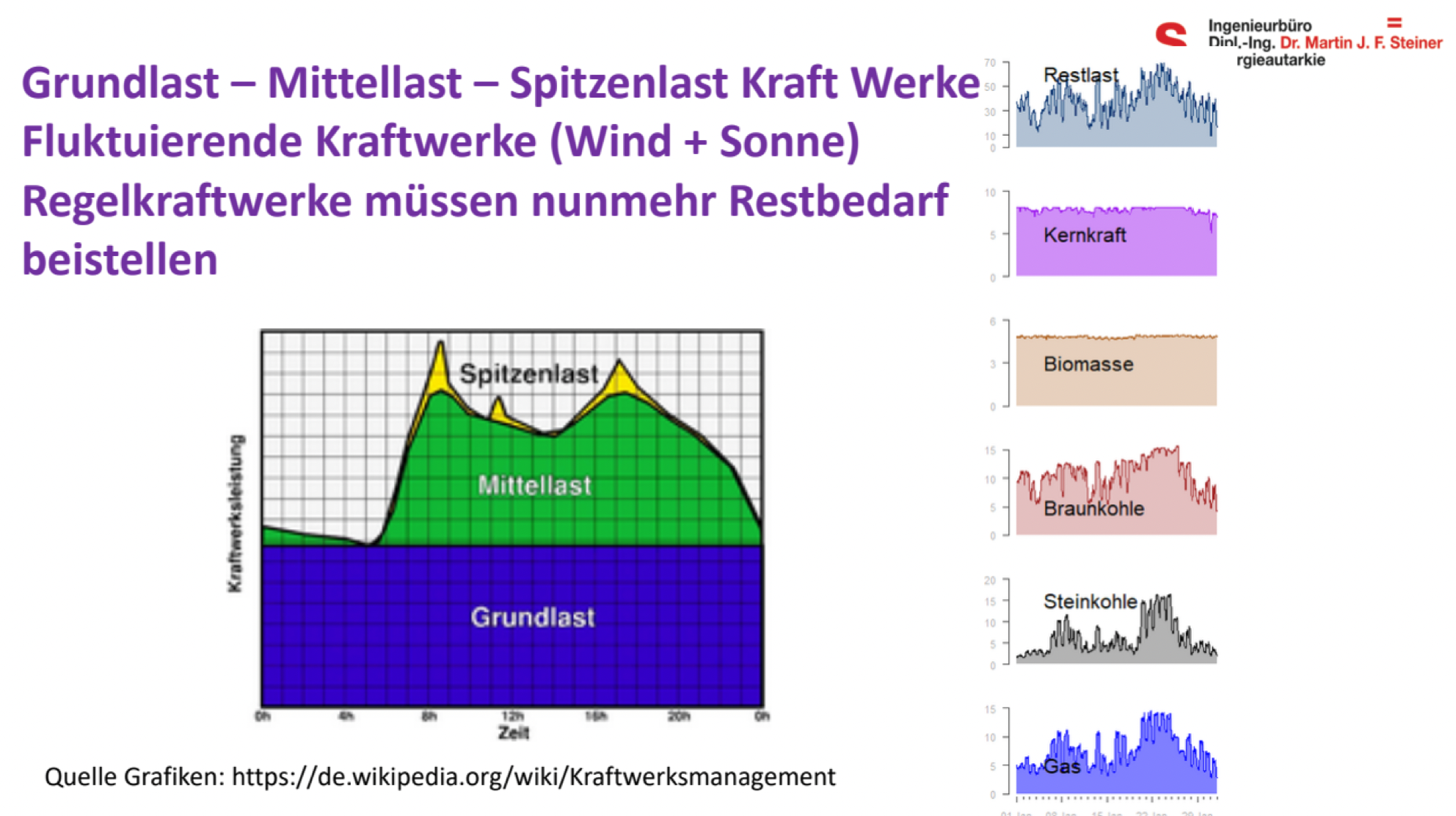

Was überhaupt nicht verstanden wird – in der ganzen Angelegenheit – ist, dass Wind- und PV-Energie als fluktuierende Energieformen mit der Kraftwerkscharakteristik von Gas-, Atom-, Kohle- oder Wasserkraft überhaupt nicht verglichen werden kann und darf!

Es kommt zwar bei beiden Strom heraus, bei Wind und PV, aber halt nur manchmal, und manchmal eben nicht – also unsicher und fluktuierend. Während Gas-, Atom-, Kohle- oder Wasserkraft ständig verfügbare, verlässliche und planbare Energie bereitstellen.

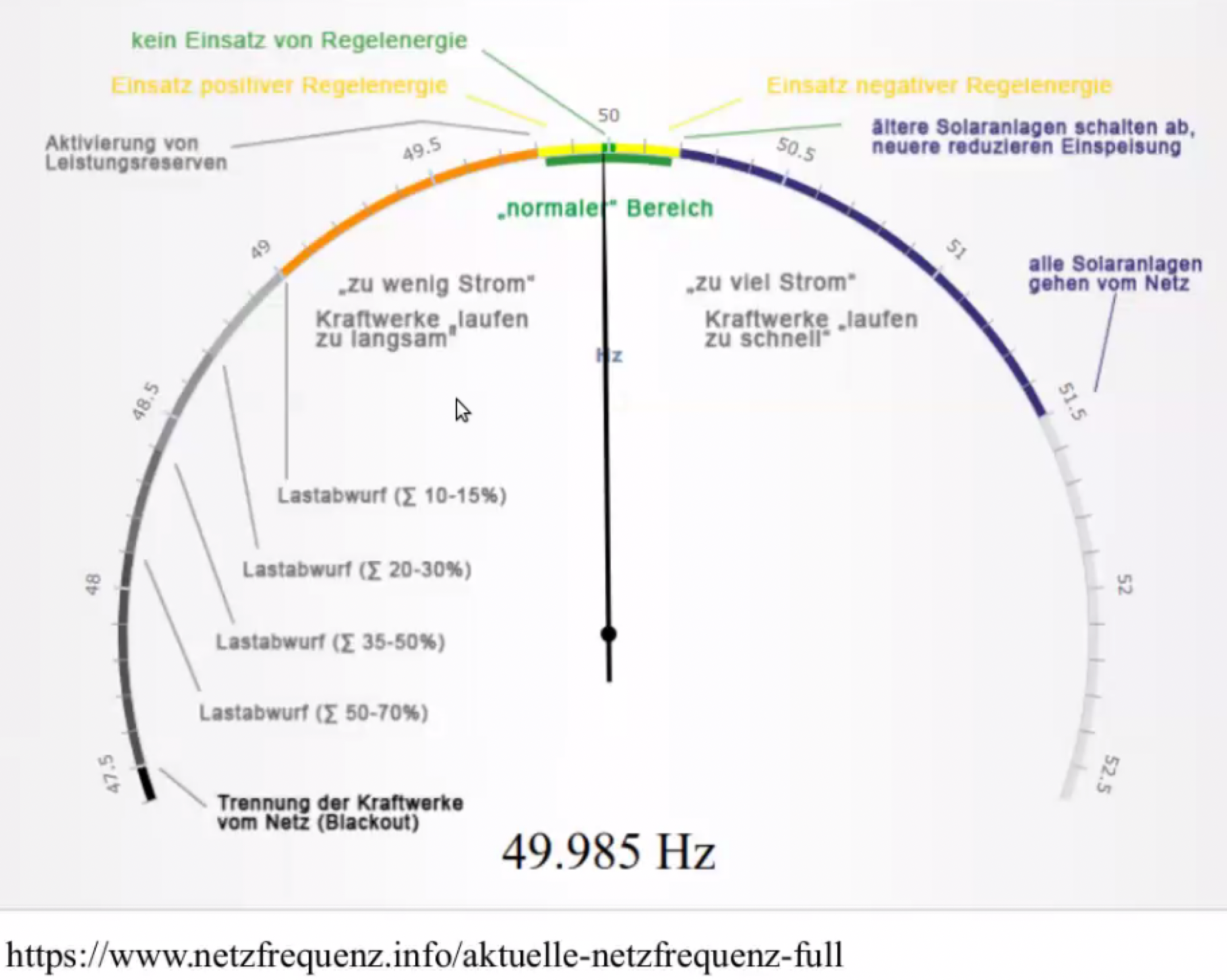

Zudem haben diese Kraftwerke Betriebs-Charakteristiken, bei denen sie Grundlast, Mittellast und Spitzenlast – also auch Regelenergie – bereitstellen können. Denn für die Stabilität eines Netzes muss die absolute Gleichzeitigkeit von Produktion und Konsum von elektrischer Energie immer gegeben sein!

Dass die fluktuierenden Energieformen mit verlässlichen Formen wie Gas-, Atom-, Kohle- oder Wasserkraft gleichgesetzt werden, das ist viel schlimmer als der Vergleich von Äpfeln mit Birnen! Das ist ein schwerer systematischer Fehler, der sich durch die gesamte EU-Energiewende-Problematik durchzieht und im Verständnis der PolitkerInInInnen nicht ankommt (möglicherweise weil sie zu sehr mit dem „Gendern“ beschäftigt sind?).

Mit einem zentralistischen Energiesystem und den gegenwärtigen Regelmechanismen lassen sich eben nicht verlässlich und dauerhaft fluktuierende Energieformen in ein Netz einbinden, wenn diese von der Menge her die konventionellen Kraftwerke dominieren.

Das Erreichen von Stabilitätskriterien ist dann nur mehr eine Frage der Zeit – wie wir am 28. April 2025 gesehen haben.

Im Teil 2 gehe ich auf die Netz-Regelmechanismen ein und berichte über das Verhalten der fünf aktiven spanischen Atomkraftwerke und warum diese das Netz nicht stabilisieren konnten, sondern sich notabgeschaltet hatten.