Die ehemalige RAF-Terroristin Silke Maier-Witt hat ein sehr detailliertes Buch über ihr Leben geschrieben. Was sie dabei umtrieb und wie sie auf den anstehenden Prozess gegen Daniela Klette blickt

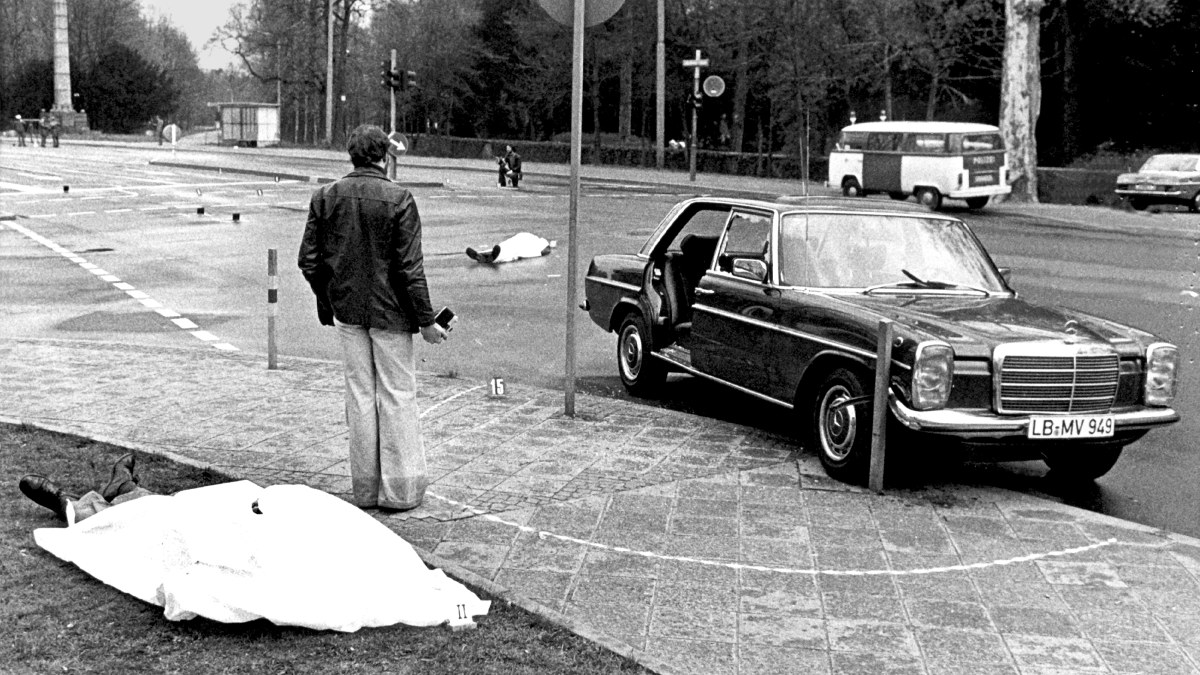

Am Tag des Attentats auf Siegfried Buback schloss Silke Maier-Witt sich der RAF an

Foto: Heinz Wieseler/picture alliance/dpa

Silke Maier-Witt war 1977 in die Entführung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer involviert. Nach ihrer Zeit als RAF-Terroristin im Untergrund lebte sie von 1980 an unter falscher Identität in der DDR. Sie wurde nach der Wende festgenommen und verurteilt. Von diesem bewegten deutsch-deutschen Leben, in dem sie auch um Entschuldigung bat und Reue zuließ, erzählt sie nun in ihrer Biografie Ich dachte, bis dahin bin ich tot.

der Freitag: Frau Maier-Witt, warum war es Ihnen so wichtig, Ihr Leben noch mal so detailliert zu erzählen?

Silke Maier-Witt: Das war schon mein erster Impuls im Knast: „Du musst das alles mal aufschreiben.“ Hinter dem Schreiben stand die Frage „Warum eigentlich?“. Warum habe ich den moralischen Kom

m Schreiben stand die Frage „Warum eigentlich?“. Warum habe ich den moralischen Kompass verloren? Warum habe ich mich bereit erklärt, dieser Gruppe beizutreten, die tötet? Ich glaube, dass ich mit dem Buch einer Antwort tatsächlich ein Stück näher gekommen bin. Weil alles auf den Tisch kam, weil ich alles noch mal verstärkt nachempfinden konnte. Welchen Weg ich eingeschlagen habe und wie dieser Gehorsam entstanden ist, den ich entwickelt habe.Im Buch schildern Sie sehr einschneidende, traurige Szenen aus Ihrer Kindheit. Wie haben Sie diese innere Reise erlebt?Beim Aufschreiben habe ich gemerkt, wie wenig Unterstützung es eigentlich in meiner Familie gab und dass ich selten auf Menschen getroffen bin, die mich einfach mal in den Arm genommen haben. Und dass das sehr gefehlt hat. Es war damals so üblich, dass Kinder nicht ernst genommen wurden in ihren Bedürfnissen. Dass man Bedürfnisse nicht einmal erkannt hat. Was jetzt zum Teil im Übermaß geschieht. (lacht)Sie sagen selbst von sich: „Vielleicht hätte ich nur ein wenig mehr Liebe gebraucht.“Ja, mein Vater war dazu einfach nicht in der Lage. Meine leibliche Mutter hätte diese Person sein können, aber sie ist früh verstorben. Meine Großmutter war die Einzige, sie war eine Vertrauensperson für mich, aber als sie starb, war da keiner mehr. Eine wirkliche Liebesbeziehung habe ich nie gehabt. Es waren immer mehr Freunschaften. Es ist kein Zufall, dass gerade die Liebe eine so untergeordnete Rolle in meinem Leben gespielt hat. Dies ist sicher keine Entschuldigung für meine damaligen Taten, aber es ist Teil einer Erklärung, die ich selber gesucht habe.Diese Freundschaften und den Gruppenzusammenhalt suchten Sie dann in Studentenkreisen und später bei der RAF?Anfang der 1970er Jahre war ich zunächst in einer Frauen-WG. Das war eine ganz tolle Sache. Wir waren alle ganz unterschiedlich, wir wollten ein Frauencafé aufmachen, wir demonstrierten für die Abschaffung des Paragrafen 129 und wir haben uns über die machohafte Art empört, wie Männer mit uns Frauen umgingen. Wir stellten schnell fest, wer von den Typen schon mit welcher von uns geschlafen hatte, wir standen eigentlich hinten an. Die Frauen waren doch immer nur die Frauen. Als dann Holger Meins 1974 nach einem Hungerstreik starb, konzentrierte ich mich nur noch auf die Gefangenen, das stand von nun an über allem. Über Themen wie Emanzipation, über Inhalte zu reden, dafür war kaum mehr Platz, wir lebten in der Welt der Gefangenen: was sie sagten, das, was sie wollten, was sie von uns wollten. Wir waren Befehlsempfänger und haben uns dem untergeordnet. Baader hat immer Befehle rausgegeben und wir haben dann gehechelt, dass wir das erledigen dürften, obwohl er uns wie Dreck behandelt hat. Also wir waren im Grunde nichts wert, weil wir ja immer noch nicht die Waffe in der Hand hatten.Aber am 7. April 1977, dem Tag der Ermordung von Bundesanwalt Siegfried Buback, bewaffnen Sie sich. Wie war es, Teil dieser Gruppe zu sein?Während der aktiven RAF-Zeit, da war das mehr so die Idee des Gemeinsamen, denn im Grunde genommen ist es selten möglich gewesen, länger mit mehreren zusammen zu sein. Es sind keine wirklich engen Beziehungen möglich gewesen. Die meiste Zeit war ich allein unterwegs.Sie sprechen von Respekt bis hin zu Bewunderung, gerade für einige Frauen der Gruppe.Ja, es gab Frauen, wie Ulrike Meinhof, die ich bewundert habe, und ich bin mir sicher, dass auch sie am Ende die Einsicht hatte, dass es falsch war, wie wir gehandelt haben. Respekt hatte ich während der Schleyer-Entführung vor Sieglinde Hoffmann, weil ich damals dachte, sie ist eben besser als ich in der Lage, ihre Skrupel zu überwinden. Deswegen wurde sie ja Teil des Kommandos, obwohl sie nicht sehr viel länger dabei war als ich. Sie hatte so eine ruhige Art, sie machte das, was gemacht werden musste, und sie war diejenige, die mitgeschossen hat. Damals dachte ich: „Die hat mir was voraus, was ich mir nicht zutraue.“Im November 1979, nach einem Banküberfall in Zürich, wachsen Ihnen Zweifel. Sie werden aus der RAF ausgeschlossen. Was fühlten Sie in diesem Moment?Als ich raus war aus der Gruppe, bin ich wirklich in ein Loch gefallen. Ich dachte, irgendwo ist jetzt alles sinnlos, ich habe nichts mehr, was mich am Leben hält. Dieses Gefühl, heute würde man sagen „eine depressive Phase“, das hatte ich später noch mal sehr intensiv, als ich schon in der DDR lebte, als meine erste falsche Identität aufflog und ich lange Zeit nicht mit anderen Menschen zusammen war. Das war ein Leben in Einsamkeit, das mich kaputtmachte.Wie haben Sie das Ende der DDR und die Wiedervereinigung empfunden?Es sind in der Wendezeit viele Westler in die DDR gekommen, und nicht nur aus redlichen Motiven. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die DDR-Wahrnehmung zu westlich orientiert ist und dass das Wort „Unrechtsstaat“ so pauschal benutzt wird und nichts über den Alltag der Leute aussagt. Nach meiner Verhaftung im Juni 1990 wurde mir schnell klar, dass die DDR im Westen überhaupt kein Thema war. Im Osten mussten sich die Menschen in ein System einfügen, sich um jeden Preis behaupten. Das hat für den großen Teil der westdeutschen Gesellschaft überhaupt keine Rolle gespielt, und das merkt man bis heute.Placeholder image-1Nach einer Reise nach Kiel im Wendejahr 1990 sind sie erleichtert, wieder zurück „nach Hause“, nach Neubrandenburg zu kommen.Was ich bei der Reise in die BRD gesehen hatte, das war dieser ausufernde Kapitalismus, und ich dachte, das kann nicht gut sein. Da habe ich mich nach dieser relativen Einfachheit gesehnt. Es geht mir heute auch noch so, wo ich überwiegend in Skopje lebe. Wenn ich dann in Deutschland in einen Supermarkt gehe, erschlägt mich diese Fülle an Dingen. Warum braucht man 30 verschiedene Sorten von Camembert oder Joghurt. Wir hatten zwei Sorten, einen mit, einen ohne Erdbeeren, und die waren gut. (lacht)Sie haben lange versucht, die Haltung Ihres Vaters zum Nationalsozialismus zu verstehen. Heute erleben wir mit der AfD wieder einen Rechtsruck. Wie blicken Sie darauf?Ich denke, dass unsere Demokratie tatsächlich in Gefahr ist und dass es für uns Alte auch darum gehen muss, wieder auf die Straße zu gehen. Ich denke, dass die CDU irgendwann mal umkippt und mit der AfD koaliert. Aber das kommt schleichender, als wir es uns vorstellen. Mich beschäftigt, wie sehr sich die AfD dank großer Spendensummen auch in die Dörfer einschleicht, und dass da was wächst, wird von vielen Ostdeutschen unterschätzt.Innerhalb der Antifa gibt es ja fast eine popkulturelle Verwendung von RAF-Symbolen, eine Stimmung nach dem Motto „mehr RAF wagen“. Was entgegnen Sie dem?Jemanden Gewalt anzudrohen, jemanden zu töten, kann nicht das Mittel sein für Veränderungen. Das verändert dich, der du Täter bist, mehr, als es an den Umständen oder der Weltpolitik ändert. Da bleibt für dich zurück, dass du nicht besser bist als die Welt, die du verändern willst. Wenn sie T-Shirts mit der Aufschrift „Nazi hunter“ tragen, heißt das, am Ende wollen sie töten. Das können sie nicht wirklich wollen.Im März startet der Prozess gegen Daniela Klette, eines der letzten RAF-Mitglieder, die im letzten Jahr verhaftet wurde. Wird daraus womöglich ein neuer Heldenmythos?Es wird jetzt sicher wieder eine Bewegung „Gerechtigkeit für Klette“ geben. Es wird viel davon abhängen, wie sie damit umgeht und wie die Presse damit umgeht. Im Grunde genommen ist das nur eine Truppe von altgewordenen Übriggebliebenen, die ihren Lebensunterhalt durch Überfälle finanziert hat. Sonst gar nichts. Da ist ja nichts Revolutionäres mehr drin. Aber es wurde teils auch durch die staatliche Überreaktion, die spektakuläre Verhaftung, erst so überhöht.Fühlen Sie sich trotzdem irgendwie mit ihr verbunden?Insofern ja, als dass ich denke, es ist unnötig gewesen, sie dort in Haft zu isolieren. Das ist übertrieben. Bei der Verhaftung habe ich gedacht, wie haben die das bloß geschafft, sich so lange in Deutschland zu verstecken, denn das Überprüfungsraster ist doch so ausgeklügelt. Das haben wir damals nicht für möglich gehalten. Das spricht dafür, dass sie einen Kreis von Unterstützern hatte. Dass sie sich so sicher gefühlt hatte, sogar mit einem Facebook-Profil oder einer Reise nach Brasilien mit falschem Pass, das fand ich irgendwie sympathisch, aber auch naiv. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich ein befreites Leben geführt hat.Was soll den Menschen vom Leben der Silke Maier-Witt im Gedächtnis bleiben?Ich würde mir wünschen, dass die Leute sich fragen, wie man in eine solche Situation kommt. Und ich wünsche mir, dass sie verstehen, dass ein Neuanfang wirklich noch möglich ist. Ich konnte es dann noch mal ohne Waffen versuchen, etwas zu verändern, im Kosovo und in Mazedonien, was mir auch eine gewisse Anerkennung gebracht hat, sodass ich mein Leben nicht nur sinnlos fand.Placeholder image-2Silke Maier-Witt wird 1950 geboren und wächst nach dem frühen Verlust ihrer Mutter in Hamburg auf. Nach einem Auslandsjahr in den USA schließt sich während ihres Medizinstudiums der aufkeimenden Studentenbewegung an. Zwischen 1977 und 1979 ist sie Mitglied der RAF und wird nach der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer, an der sie indirekt beteiligt ist, zu einer der meistgesuchten Terroristinnen der BRD. Nach ihrem Ausstieg aus der RAF taucht sie 1980 mithilfe der Stasi in der DDR unter, arbeitet als Krankenschwester, studiert Wissensinformatik und tritt der SED bei. Nach dem Mauerfall 1990 wird sie verhaftet und zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach ihrer vorzeitigen Freilassung 1995 arbeitet sie als Friedenshelferin im Kosovo und in Nordmazedonien, wo sie heute lebt. Als einzige RAF-Täterin hat sie sich 2017 bei Jörg Schleyer für ihre Beteiligung an der Entführung seines Vaters entschuldigt und Reue gezeigt. Ich dachte, bis dahin bin ich tot, in Zusammenarbeit mit dem Journalisten André Groenewoud, ist bei KiWi erschienen