Sportlerkarrieren enden meist früh. Da ist der Sprung in die stabile Funktionärs-Laufbahn naheliegend. IOC-Chef Thomas Bach ist ein gutes Beispiel dafür, warum das für Probleme sorgt

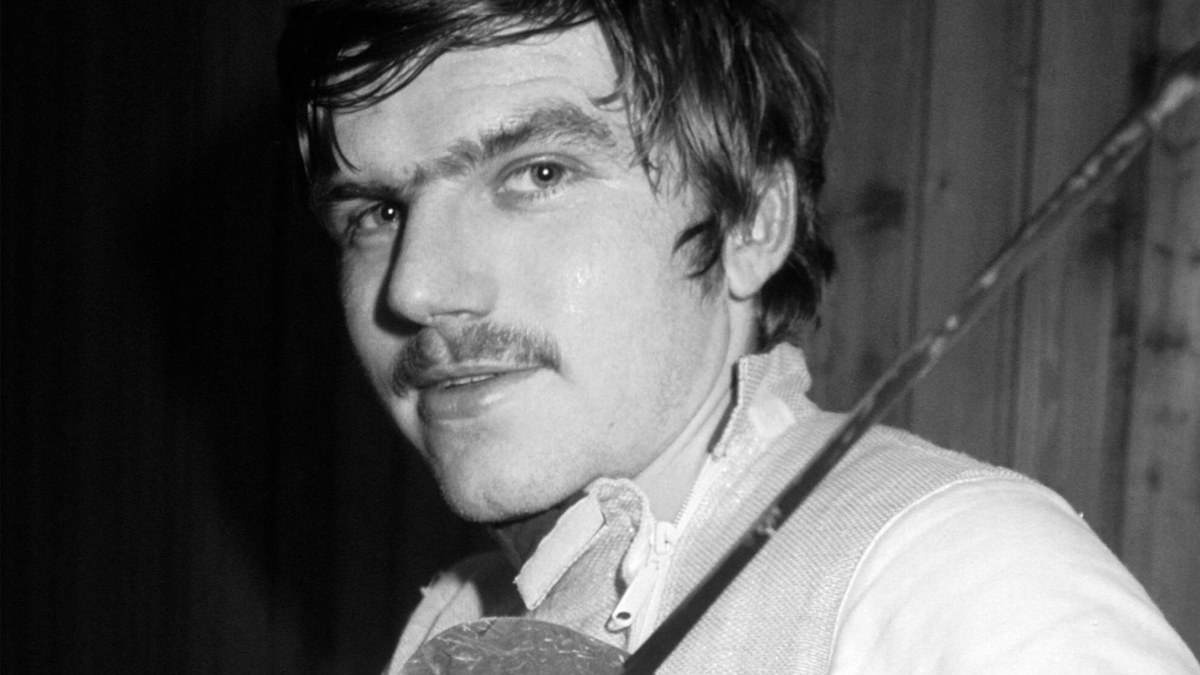

Thomas Bach, Präsident des Olympischen Komitees, war einst selbst Spitzensportler

Foto: Imago/Frinke

Thomas Bach ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Bild eines Menschen sich so sehr verändern kann, dass eines Tages vergessen ist, was er einmal darstellte.

Thomas Bach war selbst Spitzensportler, als Fechter in der Mannschaft wurde er 1976 Olympiasieger. Wenn bewährte Athleten sich nach der aktiven Zeit einmal in die Umlaufbahn einer Funktionärstätigkeit begeben, ist das ein Seitenwechsel, der zunächst von Sympathie begleitet wird. Weil man denkt, da kommt jetzt einer, der die Perspektive der Sportler einbringt, sie den ahnungslosen Greisen da oben vermittelt und den ganzen Laden erneuert. Nur: Die da oben, die waren ja auch mal erfolgreiche Sportler.

Wenn man sich nur an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) umsieht: Avery Brundage, bekannt für sein „The games must go on“ („Die Spiele müssen weitergehen“) 1972 in München, nahm als leichtathletischer Mehrkämpfer an Olympischen Spielen teil, Juan Antonio Samaranch spielte in der spanischen Rollhockey-Nationalmannschaft, Jacques Rogge segelte für Belgien.

Die Fecht-Karriere von Thomas Bach wurde mit den Jahren seiner Regentschaft immer seltener erwähnt. Beschrieben wurde er unter Nennung anderer Kriterien: Der Wirtschaftsanwalt mit besten Verbindungen nach Saudi-Arabien. Das FDP-Mitglied (inzwischen ausgetreten). Putins Olygarch, so lautet sogar ein Buchtitel, ein laut Verlag investigativer Report von Thomas Kistner und Johannes Aumüller.

Die Versuchung, der sich ein Sportstar ausgesetzt sieht, wenn sich die Option auf die Karriere danach ergibt: Sie ist die längere und daher lukrativere, sie ist leichter abzusichern. Strukturen, die dem Machterhalt dienen, sind leichter zu schaffen als ständig aufs Neue der Nachweis der sportlichen Qualifikation in einem Umfeld, in dem Jüngere, Stärkere nachdrängen. Wer geschickt ist, kann es sich in einem Amt behaglich einrichten.

Es gibt natürlich weiterhin glänzende Funktionärskarrieren von Menschen, die einen Sport auf einem nicht nennenswerten Niveau ausgeübt haben wie Gianni Infantino im Fußball. Man sollte Bach der Seele des Sports aber nicht näher wähnen als den FIFA-Boss Infantino.

Trotzdem: Wenn jemand mit großem Namen erklärt, dass er künftig auf der anderen Seite wirken wolle, erzeugt das Aufmerksamkeit. Es lohnt sich aber, nicht nur die Prominenz zu bewerten, sondern nachzuforschen, wie der- oder diejenige sich im Sport positioniert hat. Systemtreue ist schon früh zu erkennen, das war bei Britta Heidemann, nicht nur wegen ihrer Fecht-Geschichte ein Bach-Zögling, so, ebenfalls bei Stabhochspringerin Jelena Issinbajewa, einer Putin-Propagandistin, oder auch bei Kirsty Coventry, der Schwimmerin aus Simbabwe, die aufgrund ihrer sportpolitischen Stromlinienförmigkeit lange als sichere Bach-Nachfolgerin im IOC galt.

Zuletzt hat sich in den Rankings aber Sebastian Coe nach vorne geschoben, der große britische Mittelstreckenläufer der 1980er-Jahre. Er führt den Leichtathletik-Weltverband mit Weitsicht und der Fairness, die noch immer den Sport-Idealisten erkennen lässt. Es ist ihm gelungen, die Bilder von sich in seinen Wettkämpfen am Leben zu halten.

Auch wenn man seinen damaligen Konkurrenten Steve Ovett mehr mochte: Coe wäre fürs IOC eine gute Wahl.