Jetzt laufen also die Koalitionsverhandlungen. Warum eigentlich? Nun, sie dienen der Einübung in eine Praxis im Bundestag, die selten hinterfragt wird: der Fraktionsdisziplin

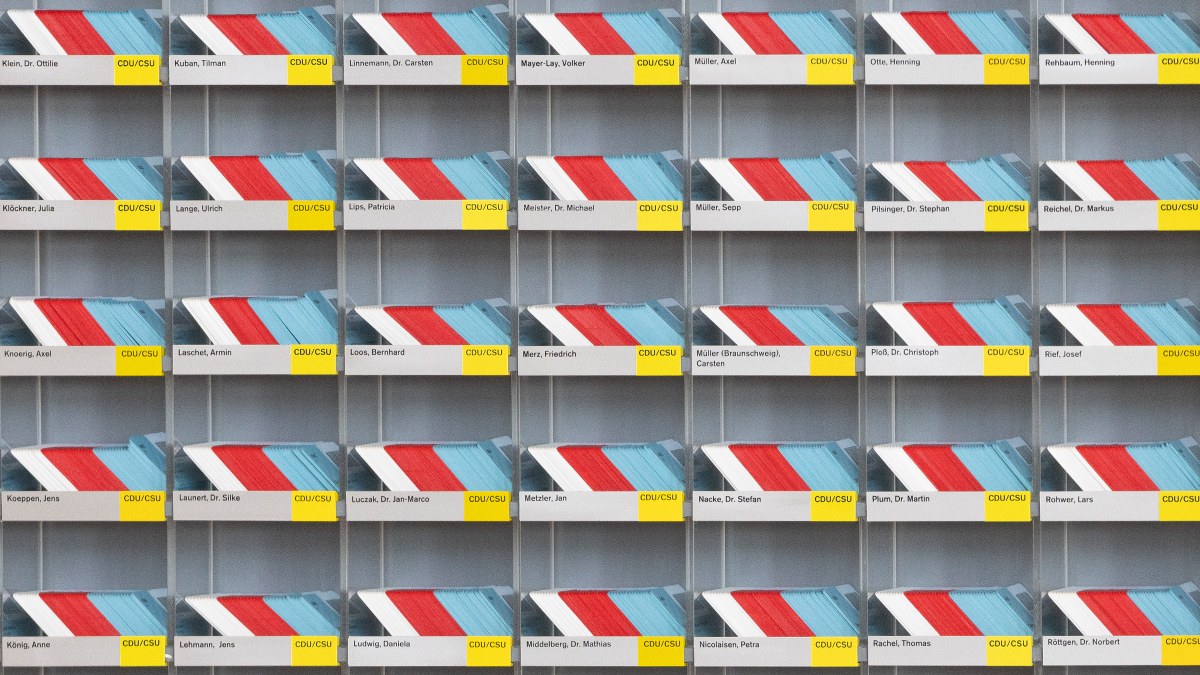

Stimmkarten im Bundestag: Entschieden wird oft woanders

Foto: Maja Hitij/Getty Images

Wiedereinmal wird in Berlin unter aufmerksamer Beobachtung der Öffentlichkeit etwas veranstaltet, was genau besehen an Absurdität kaum zu überbieten ist, gleichwohl aber von Beteiligten wie vom interessierten Publikum als notwendiger Teil der parlamentarischen Demokratie angesehen wird: die Koalitionsverhandlungen für eine Bundesregierung.

Man versucht, einen Vier-Jahres-Plan für die politischen Vorhaben einer gemeinsamen Amtszeit zu formulieren, obwohl man eigentlich aus der Erfahrung der letzten Legislaturperioden wissen könnte, dass das Papier in wenigen Monaten veraltet und obsolet sein dürfte, weil im Lande oder in der Welt etwas Unvorhersehbares passieren wird, ein Krieg, eine Pandemie, eine große Krise, das alles über den Haufen wirft.

Die

nde oder in der Welt etwas Unvorhersehbares passieren wird, ein Krieg, eine Pandemie, eine große Krise, das alles über den Haufen wirft.Die Autoren des Grundgesetzes waren da klüger. Sie wollten, dass das Parlament zusammenkommt, um einen Kanzler zu wählen, der für die alltägliche Politik die Richtlinienkompetenz hat und sich dazu Minister sucht, die eigenverantwortlich in bestimmten Ressorts konkrete Politik machen, während das Parlament über Gesetzesvorhaben diskutiert und die allgemeinen Grundregeln für das Handeln der Regierung festlegt. Auf diese Weise kann Politik flexibel auf die Herausforderungen reagieren, die zum Zeitpunkt der Wahl und der Konstituierung von Parlament und Regierung noch gar nicht bekannt sind.Koalitionsvertrag hat allenfalls symbolische BedeutungDer Sinn von Koalitionsverträgen ist aber auch gar nicht, das Unmögliche zu tun, sondern es geht schlicht um Disziplinierung. An den Verhandlungstischen sitzen Parteifunktionäre, zum Teil sind es nicht einmal gewählte Abgeordnete, und wenn sie es sind, dann haben sie kein besonderes Mandat von den Wählern erhalten, sie haben sich schlicht eine gewisse Machtposition innerhalb ihrer Parteigremien erarbeitet.Formuliert wird zwar vieles, was nach Vorhaben klingt, die umgesetzt werden sollen, vor allem aber geht es um die Verteilung der Macht. Selbst wenn die Seiten des Vertrags mit allerlei politischen Zielen und Projekten gefüllt sind, sind diese Seiten, wenn es verfassungsgetreu zugeht, eigentlich wertlos, denn eine Verhandlungskommission kann keine verbindlichen Gesetzesinhalte beschließen. Und auch, wenn dann Parteitage zusammentreten oder Mitglieder entscheiden dürfen, hat das alles mit den Buchstaben des Grundgesetzes nichts zu tun und allenfalls symbolische Bedeutung, denn die Kompetenz der Gesetzgebung liegt beim Bundestag, bei den gewählten Vertretern des Volkes.Mitgliederentscheide oder Beschlüsse von Parteitagen über Koalitionsverträge sollen dem Ergebnis der vertraulichen Absprachen der Parteifunktionäre eine scheinbare demokratische Legitimation geben, letztlich können diese Gremien und Verfahren das aber gar nicht leisten, weil der inhaltliche Umfang einerseits zu vielfältig, andererseits aber auch zu unkonkret ist und weil eben diesen Gremien auch die grundgesetzliche Berechtigung für solche Entscheidungen fehlt.Der eigentliche Sinn dieser formalen Bestätigung der ausgehandelten Vereinbarungen ist denn auch ein anderer: beizutragen zur Disziplinierung der Abgeordneten der koalierenden Parteien, ja nicht gegen Gesetze zu stimmen, die in der Folge von der gebildeten Regierung ausgehandelt und dem Bundestag zugeleitet werden.Der Entscheidungsfreiheit beraubtDiese Disziplinierung ist der eigentliche Zweck von Koalitionsverträgen, auch wenn sich die entscheidenden Sätze erst auf den letzten Seiten der umfangreichen Dokumente finden. Dort heißt es dann, etwa auf der Seite 138 des 144 Seiten umfassenden Vertrages der letzten Koalition, dass die Fraktionen der Koalition im Bundestag und allen Gremien einheitlich abstimmen und wechselnde Mehrheiten ausgeschlossen sind. Damit ist der einzelne Abgeordnete seiner Entscheidungsfreiheit praktisch beraubt.Die Entscheidungen, die vom Grundgesetz eigentlich der parlamentarischen Debatte und Kompromissbildung anvertraut sind, werden in der Regierung und in Koalitionsausschüssen (auch ein Organ, das es im Grundgesetz gar nicht gibt) getroffen, also in kleinen Zirkeln von Regierungsmitgliedern sowie Fraktions- und Parteiführern. Eine Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung findet nicht statt, die Souveränität über die Gesetzgebung liegt in den Händen derer, die sich in ihrem täglichen politischen Alltagshandeln nach den Gesetzen richten sollen.Fraktionsübergreifend Mehrheiten suchenIn der Öffentlichkeit ist die Ansicht weit verbreitet, dass es auch gar nicht anders geht. Über Jahrzehnte hat sich die Annahme verbreitet, dass Politik vor allem reibungslos funktionieren müsse und dass starke Führungspersonen in den Parteien ihre Funktionäre sowie die Abgeordneten in den Fraktionen im Griff haben müssten. Jede Vielfalt, Kritik oder gar abweichendes Abstimmungsverhalten wird als Führungsschwäche ausgelegt. Das trägt wiederum zur Disziplinierung der Abgeordneten bei, die sich eher als Vertreter der Parteilinie im Kampf zwischen Koalition und Opposition, denn als Vertreter der Wähler und eigenständige Abgeordnete verstehen.Dabei ist es absurd, anzunehmen, dass alle, die wegen ihrer grundsätzlichen politischen Ansichten in der gleichen Partei sind, bei allen Fragen der Gesundheits-, Bildungs-, Wirtschafts-, Verteidigungs- und Außenpolitik so sehr übereinstimmen, dass sie in all diesen Fragen gleich abstimmen müssten.Eine andere Arbeitsweise des Parlaments wäre möglich, in der fraktionsübergreifend nach Mehrheiten für bestimmte Gesetzesvorhaben gesucht wird. Das würde den Bürgern das Parlament als Ort lebendiger Demokratie und Debatte näher bringen, an dem konkret nach akzeptablen Vorgaben für Regierungshandeln gesucht wird. Koalitionen sind dafür nicht nötig.