Wenn Freiheit schleichend weicht, geschieht es selten mit großem Getöse. Meist sind es wohlmeinende Projekte, die in den Worten ihrer Befürworter „sicherer“, „fortschrittlicher“ und „inklusiver“ erscheinen – und doch bergen sie in der Praxis Gefahren, die unsere demokratischen Grundwerte erschüttern könnten.

Die geplante digitale Zentralbankwährung, der “digitale Euro”, könnte Zahlungen zentral nachvollziehbar machen. Trotz Beteuerungen, Privatsphäre zu respektieren, äußerten Experten wie Agustín Carstens (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich), dass eine CBDC-Regierung „volle Kontrolle“ über die Regeln und die technische Umsetzung hätte. Die Infrastruktur, die nun aufgebaut wird, könnte – auch in falschen Händen – ein mächtiges Werkzeug der Kontrolle werden.

Besonders brisant ist die Möglichkeit, das digitale Geld programmierbar zu machen. Beispielsweise könnten Staaten festlegen, für welche Zwecke Geld eingesetzt werden darf oder ab wann es seine Gültigkeit verliert. Dies würde einen Paradigmenwechsel darstellen: vom frei verfügbaren Eigentum hin zu konditionierten Mittelzuweisungen. Die Frage, ob wir Bargeld behalten oder schleichend durch überwachbare Transaktionen ersetzen, wird zur Schicksalsfrage der Freiheit.

Digitale Identitäten: der Generalschlüssel zur Gesellschaft?

Ähnlich kritisch ist die Entwicklung der digitalen Identitäts-Wallets zu sehen. Was als komfortabler Zugang zu Diensten verkauft wird, könnte in der Praxis zum Generalschlüssel für das gesellschaftliche Leben werden: Wer keinen QR-Code vorzeigen kann, bleibt ausgeschlossen. Die Corona-Pandemie hat uns bereits demonstriert, wie schnell ein digitales Zugangssystem geschaffen werden kann, das faktisch Freiheitsrechte beschneidet.

Die EU-weit geplante “European Digital Identity Wallet” könnte künftig für Reisen, Bankgeschäfte, Mietverträge, Arztbesuche und Behördengänge notwendig werden. Wird diese digitale Identität irgendwann Voraussetzung für das gesellschaftliche Leben, verlieren diejenigen, die sich ihr verweigern, de facto ihre Teilhabe. Kritiker warnen: Sobald eine solche Infrastruktur etabliert ist, könnte sie jederzeit für erweiterte Zwecke genutzt werden, ohne dass die Bürger noch effektiven Widerstand leisten könnten.

Agenda 2030: Fortschritt oder technokratische Gesellschaft?

Dazu gesellt sich die umfassende Vision der Agenda 2030, in deren Kontext – so die Befürchtung vieler Kritiker – eine technokratische Gesellschaft entstehen könnte, in der individuelle Freiheiten zunehmend einem übergeordneten “grünen” oder “sozialen” Ziel untergeordnet werden. Aussagen von Klaus Schwab über die “Verschmelzung physischer, digitaler und biologischer Identitäten” lassen Zweifel aufkommen, ob die Verfechter dieser neuen Ordnung den Wert individueller Freiheit hoch genug schätzen.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) propagiert Visionen, in denen Eigentum zugunsten kollektiver Nutzung obsolet wird („Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“). Solche Ideen mögen für einige attraktiv erscheinen – sie bergen jedoch die Gefahr, dass persönliche Selbstbestimmung, Besitz und Unabhängigkeit sukzessive untergraben werden.

Freiheit gegen Sicherheit: Eine gefährliche Abwägung

Benjamin Franklin warnte einst eindrücklich: „Wer bereit ist, Freiheit zu opfern, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder das eine noch das andere, und wird am Ende beides verlieren.“ Heute scheinen viele Politiker bereit, in diesem faustischen Pakt kleine Freiheiten gegen versprochene Sicherheit einzutauschen – zum vermeintlichen Schutz vor Pandemie, Klimawandel oder Finanzkrisen.

Dabei zeigt die Geschichte: Einmal eingeführte Kontrollmechanismen werden selten wieder abgeschafft. Der Ausnahmezustand wird leicht zum Dauerzustand. Wer glaubt, dass einmal etablierte Überwachungs- und Kontrolltechnologien nicht missbraucht werden können, verkennt die Dynamik politischer Macht.

Ein schleichender Wandel: Gefahr erkannt?

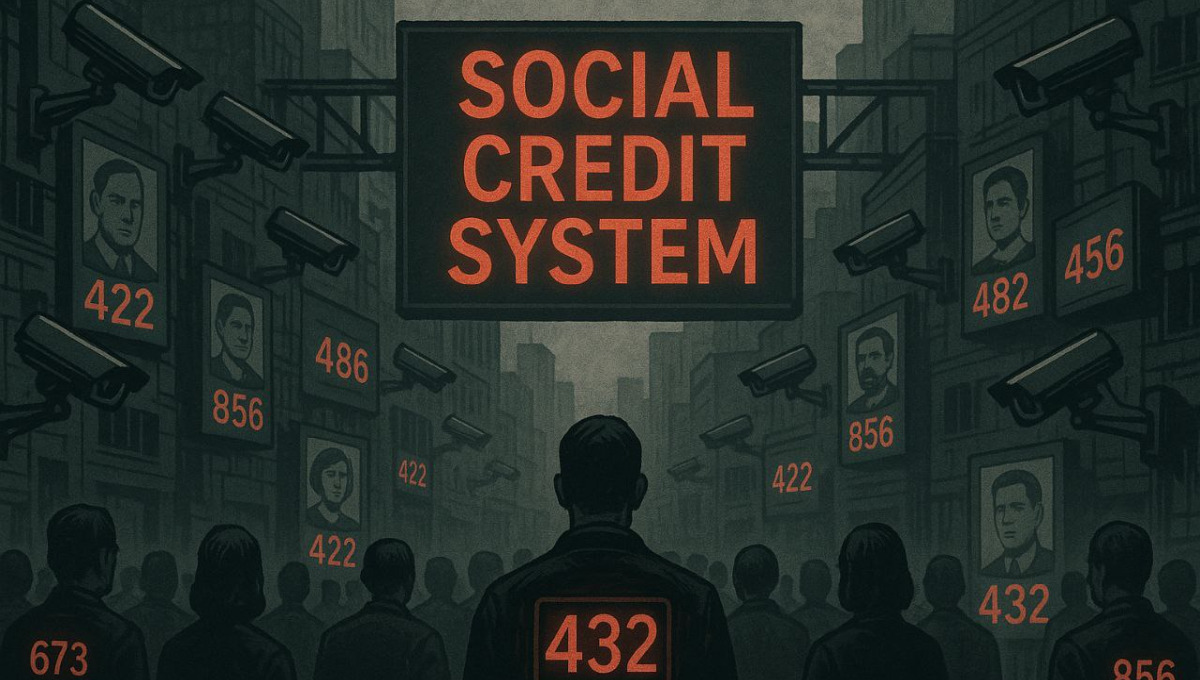

Sicher: Niemand fordert offen ein Sozialkreditsystem für Europa. Auch die EU-KI-Verordnung versucht, explizites “Social Scoring” zu verbieten. Doch wer genauer hinschaut, sieht die Einzelteile bereits entstehen: eine zentrale digitale Identität, überwachbare Finanzströme, Verhaltensanreize durch Bonuspunkte (wie in Bologna getestet). Es braucht keine große Anordnung, um Freiheiten abzubauen – es reicht, wenn Systeme geschaffen werden, die könnten, wenn sie wollten.

Schon heute experimentieren Kommunen mit sogenannten “Smart Citizen Wallets”, die umweltfreundliches Verhalten oder gesellschaftliche Konformität mit Bonuspunkten belohnen. Was als freiwillige Initiative beginnt, könnte morgen Grundlage von sozialen und wirtschaftlichen Privilegien sein – und übermorgen Grundlage für Sanktionen gegen abweichendes Verhalten.

Ein schleichender Wandel ist schwerer zu bekämpfen als eine offene Bedrohung. Deswegen braucht es jetzt eine wache Zivilgesellschaft, kritische Medien und mutige Politiker, die über kurzfristige Bequemlichkeit hinausdenken. Wer glaubt, dass der digitale Euro oder die digitale ID nur Werkzeuge seien, sollte sich fragen: Würden wir dieselben Systeme auch dann akzeptieren, wenn sie von einer Regierung verwaltet würden, der wir nicht vertrauen?

Denn eines ist sicher: Technologien, die heute gebaut werden, werden morgen genutzt – von wem und zu welchem Zweck, ist offen.

Weitere Programme und gesetzliche Entwicklungen

Erwähnenswert ist auch, dass in der Europäischen Union Initiativen laufen, die persönliche CO2-Bilanzen, digitale Produktausweise und einheitliche Gesundheitsdatenplattformen fördern sollen. All diese Vorhaben tragen – so legitim ihre Einzelziele auch erscheinen mögen – zur digitalen Erfassung immer weiterer Lebensbereiche bei.

Die Überarbeitung der eIDAS-Verordnung, die Einführung des digitalen Euro und geplante Datenplattformen für Klima-, Konsum- und Gesundheitsdaten schaffen die Grundlage für eine beispiellose Konzentration von Datenmacht. Ob diese Macht durch hinreichende Grundrechtsschutzmechanismen eingehegt wird, ist derzeit offen.

Fazit: Freiheit heute schützen, um sie morgen zu bewahren

Die Freiheit zu verteidigen bedeutet, heute kluge Schranken zu ziehen – bevor es morgen zu spät ist. Nur eine wachsame Öffentlichkeit, robuste gesetzliche Garantien und eine starke Zivilgesellschaft können verhindern, dass Europa in eine digitale Gesellschaft abgleitet, in der Rechte nicht mehr selbstverständlich, sondern an Verhalten und Konformität geknüpft sind.

Benjamin Franklins Mahnung bleibt aktueller denn je: Freiheit, einmal verloren, wird nicht leicht wiedergewonnen.

Quellen:

- FAZ – J. Kaube: „Tugendpunkte in Bologna“

- The European Conservative – D. Boos: Smart Citizen Wallet und Reaktionen

- EU-Kommission/Parlament: Entwürfe zum digitalen Euro und zur digitalen Identität

- Cato Institute – N. Anthony: CBDC und Datenschutz

- SWR2 Wissen: „Digitale Identität – Fortschritt oder Überwachung“

- Transnational Institute: Kritik an UN-WEF-Partnerschaft

- Full Fact / Reuters: Richtigstellungen zu WEF-Great-Reset-Mythen

- UN-Agenda 2030, Sustainable Development Goals (Ziel 16.9)