Befreiung oder Niederlage? In den beiden deutschen Staaten wird das Kriegsende jahrzehntelang höchst unterschiedlich erinnert

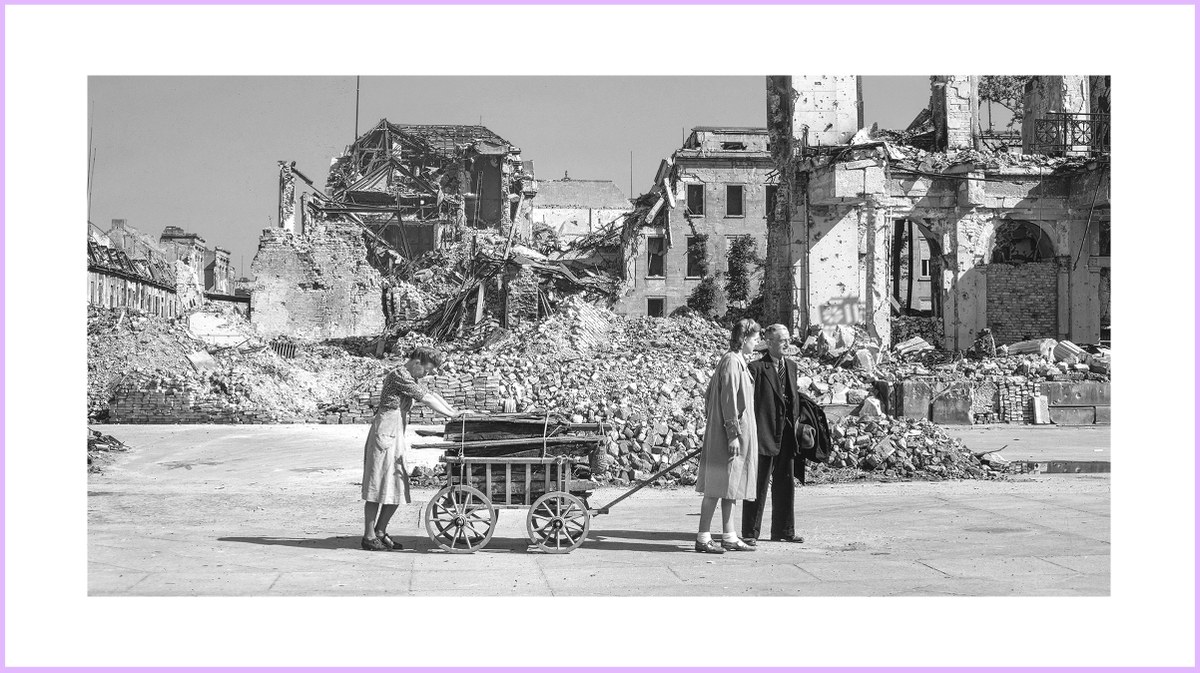

Das blieb vom Wahn deutschen „Übermenschentums“

Foto: dpa

„Ihr werdet die Deutschen immer wieder daran erkennen, ob sie den 8. Mai als Tag der Niederlage oder der Befreiung bezeichnen.“ Das hatte Heinrich Böll am 15. März 1985 in seinem Brief an meine Söhne für die Zeit geschrieben. Im Westen waren die Positionen lange klar: Linke sprachen von Befreiung und Rechte von Niederlage. Aber dann stand Bundespräsident Richard von Weizsäcker (CDU) am 8. Mai 1985, zum 40. Jahrestag des Kriegsendes, im Bundestag und redete.

Er sagte den denkwürdigen Satz, dieser Tag sei für die Deutschen „ein Tag der Befreiung vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ gewesen. Er war damit der erste konservative Politiker, der sich das Wort vom „Tag der Befreiung“

222;Tag der Befreiung“ – als der er von 1950 bis 1967 und dann wieder 1985 in der DDR Feiertag war – zu eigen machte.Manchmal gibt es eben befreiende Niederlagen, der 8. Mai 1945 gehörte zweifellos dazu. Versuche der Selbstbefreiung waren zu spät erfolgt (Stauffenbergs Hitler-Attentat) oder blieben auf einzelne Orte beschränkt (die Selbstbefreiung des KZ Buchenwald im April 1945). Gegen einen „Tag der Befreiung“ ist immer wieder eingewandt worden, dadurch gäbe man einem mehrheitlich schuldig gewordenen Volk die Gelegenheit, sich als Opfer zu fühlen. Eine Argumentation, die nicht überzeugt. Auch Mittäter können von ihrem Irrglauben befreit werden.Der Wille zu einem Neuanfang war großDer Neuanfang vom Mai 1945 ist gleichzusetzen mit einer Hoffnung auf Demokratisierung und Humanisierung des am Boden liegenden Deutschlands. Wolfgang Leonhard, der mit der „Gruppe Ulbricht“ bereits Ende April 1945 nach Berlin gekommen war, nannte diese Zeit den „Frühling von Berlin“ und die „goldenen Hungerjahre“, in denen die Zukunft zurückgewonnen schien. Das ist die eine Seite.Die andere zeigt Roberto Rossellini, der 1948 in der Trümmerwüste Berlin den Film Deutschland im Jahre Null drehte, über einen von Nazi-Ideologie verblendeten zwölfjährigen Jungen, der erst seinen Vater und dann sich selbst tötet. Die Stimmungslage unter den Deutschen war tatsächlich gespalten. Denn die Ausgangspositionen waren grundverschieden. Gustav Just, Kriegsfreiwilliger und Wehrmachtsoffizier, später Chefredakteur des Sonntag (Vorgänger dieser Zeitung), bekennt im Jahr 2000: „1945 war für mich nicht das Jahr der Befreiung, sondern es war ein Zusammenbruch.“ Seine Wandlung setzte den Untergang des NS-Staates voraus.Der Wille zu einem wirklichen Neuanfang war anfangs groß. Auch die CDU bekannte sich in ihrem Ahlener Programm am 3. Februar 1947 dazu: „Die neue Struktur der deutschen Wirtschaft muss davon ausgehen, dass die Zeit der unumschränkten Herrschaft des privaten Kapitalismus vorbei ist.“ Konzerne und Monopole seien aufzulösen. Unter Konrad Adenauer änderte die Partei 1949 diese Programmatik und restaurierte die wirtschaftlichen Verhältnisse. Immerhin gelangte die Forderung nach der sozialen Verantwortung von Eigentum ins BRD-Grundgesetz – und damit die Möglichkeit von Enteignungen in gesellschaftlichem Interesse.Hatte allein der Osten Deutschlands die richtigen Konsequenzen gezogen?Im Osten hatte 1945/46 bereits die Bodenreform Nazi- und Kriegsverbrecher enteignet. Eine Schul- und Justizreform sollte den radikalen Schnitt zur Vergangenheit markieren. Hatte also allein der Osten Deutschlands die richtigen Konsequenzen aus dem Untergang Nazideutschlands gezogen? Einerseits ja, die meisten Emigranten kehrten aus gutem Grund in den Ostteil und nicht in den Westteil Deutschlands zurück.Andererseits verließen nicht wenige von ihnen bald wieder die Sowjetische Besatzungszone und später die DDR, darunter Wolfgang Leonhard, der Philosoph Ernst Bloch und der Literaturwissenschaftler Hans Mayer, weil die Stalinisierung der ostdeutschen Gesellschaft Freiheitsräume wieder schloss, die sich 1945 geöffnet hatten. Ein daraus resultierendes paradoxes Gefühl zeigte sich exemplarisch in dem Spielfilm Die Kommissarin des sowjetischen Regisseurs Alexander Askoldow von 1967, der bis in die Perestroika-Zeit verboten blieb. Darin gibt es einen jüdischen Kesselflicker, der bekennt, gut sei es ihm immer nur dann gegangen, wenn die alte Macht weg und die neue Macht noch nicht da war.Willy Brandt hatte 1970 als Kanzler erstmals von „Befreiung“ gesprochenTrifft das ebenso auf das befreite, wie von den Siegermächten besetzte, Nachkriegsdeutschland zu? Man denke an Stefan Heyms Roman Schwarzenberg, die Utopie eines machtfreien Neuanfangs in einem von den Siegermächten zeitweise vergessenen Ort im Erzgebirge.Aus den alliierten Befreiern der Anti-Hitler-Koalition wurden innerhalb von nur zwei bis drei Jahren Gegner in einem neuerlichen Krieg, der dann als „Kalter Krieg“ bis zur Entspannungspolitik von Willy Brandt und Michail Gorbatschows massiver einseitiger Abrüstung dauerte. Brandt hatte 1970 als Kanzler erstmals in einer Regierungserklärung von der „Befreiung vom Nationalsozialismus“ gesprochen, worauf CDU und CSU nach der Devise „Niederlagen feiert man nicht“ – „Schande und Schuld verdienen keine Würdigung“ reagierten.Umso mehr musste die Weizsäcker-Rede vom 8. Mai 1985 das konservative Lager erschüttern. Franz Josef Strauß kritisierte Weizsäcker mit den Worten, die „ewige Vergangenheitsbewältigung als gesellschaftliche Dauerbüßaufgabe“ lähme das Volk. Den Beweis für diese Lähmung blieb er freilich schuldig. Stattdessen traten in den 1990er Jahren die „Patrioten der selbstbewussten Nation“ hervor, um einen Schlussstrich zu verlangen. Ende der Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Von dort aus war es nur noch ein Schritt zur AfD.