Lesen Sie heute Teil 32 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.

Mitten im Gespräch knufft Klara Gilmutdinowa ihren Mann Ilbert plötzlich in die Seite und schmiegt sich im heimischen Wohnzimmer an sein Ohr: »Du, kriegt der KGB jetzt alles mit, was wir hier sagen?«

Für einen Moment hatte der 49-Jährige vor lauter Gastfreundschaft vergessen, mit wem er spricht – einem ausländischen Journalisten. Gilmutdinow stoppt mitten im Satz, schaut zu Boden und greift dann die Hand seiner Frau. Der Grund für die Aufregung: Gilmutdinow hat zwar beteuert, dass er, seine Frau Klara und sein Sohn Ildar bei den Wahlen für Wladimir Putin gestimmt haben. Weil der Staatschef »einen starken Willen hat und Ordnung schaffen will« und weil ihr Konzernchef im fernen Moskau es so empfohlen hat. »Aber vielleicht gibt es auch ein paar Abweichler, die anders gestimmt haben«, fügte Gilmutdinow dann hinzu – und erschrak ebenso wie seine Frau.

Gilmutdinow hat allen Grund zur Vorsicht. Er arbeitet bei Gazprom, der wichtigsten Waffe in Wladimir Putins Energiekonzept und nach Meinung des englischen Sunday Telegraph die »gruseligste Firma der Welt«. Vielleicht auch bald schon die wertvollste: Im Mai 2006 überflügelte Gazproms Aktienkurs sogar British Petroleum und Microsoft und wurde zum drittteuersten Unternehmen der Welt. Der Kreml, so Spötter, sei die einzige börsennotierte Staatsführung der Welt. Tatsächlich gilt der Konzernsitz, ein glasverkleideter Büroturm in der Nametinkastraße im Süden Moskaus, als Filiale der Moskauer Machtzentrale.

Der Energiekonzern – einst Ministerium, heute Aktiengesellschaft – fördert jährlich mehr als 540 Milliarden Kubikmeter Gas – 86 Prozent der russischen und rund 20 Prozent der weltweiten Fördermenge. Das Unternehmen kontrolliert fast ein Viertel aller bekannten Gasvorkommen der Erde und das komplette russische Gasleitungsnetz. Das firmeneigene Röhrennetz ist so lang, dass man damit viermal die Erde umwickeln könnte. Das Unternehmen, an dem unter Putin wieder der Staat die Mehrheit übernahm, trägt 8 Prozent zum russischen Bruttosozialprodukt bei und sichert 20 Prozent der gesamten russischen Staatseinnahmen.

Allein nach Deutschland liefert Gazprom täglich rund 90 Millionen Kubikmeter Gas im Wert von rund 7 Millionen Euro. Gazprom ist der rohstoffreichste Konzern der Welt: Rechnet man alle seine Reserven zusammen, besitzt er fünfmal so viel Öl und Gas wie die Nummer zwei, die amerikanische Exxon Mobil.

All diese Zahlen sagen Ilbert Gilmutdinow nichts. Er erlebt die Macht von Gazprom jeden Tag – bei sich zu Hause, hoch oben in Russlands Norden, in der Gasstadt Nowyj Urengoj. Jeder Dritte steht hier auf der Gehaltsliste von Gazprom. Die Kinder gehen in Gazprom-Kindergärten, die Erwachsenen lesen Gazprom-Zeitungen, sehen Gazprom-Fernsehen und lassen sich vom Gazprom-Friseur die Haare schneiden. »Nur die Friedhöfe gehören nicht dem Konzern«, scherzen Spötter. Gilmutdinow verdient das Dutzendfache eines Arztes. »Gazprom ist meine Familie«, sagt der 49-Jährige, der seit 26 Jahren in Diensten des Monopolisten steht. Und der »Familienvater« bestimmt, wo es politisch langgeht. Schon im Jahr 2000 empfahl der damalige Konzernchef Rem Wjachirew seinen rund 390 000 Untergebenen, wo sie bei der Wahl ihr Kreuzchen zu machen hätten.

»Was gut ist für Gazprom, das ist gut für Russland«, lautete bisher das Leitmotiv des Konzerns. Beim englischen Sender BBC verkündete Gazprom-Vize Alexander Medwedew im April 2006 eine neue Version des alten Spruchs: »Gazprom ist gut für die Welt.«

Gazprom ist ein Staat im Staate. Wenn oben in der Chefetage hoch über Moskau einer der Vorstände auf den Tisch haut, kann er politische Erdbeben auslösen. Schon im Jahr 2000 kündigte der damalige Vizekonzernchef Pjotr Rodionow dort oben an, künftig einen Bogen um die Ukraine zu machen. Die sei ein schlechter Kunde, zweige illegal Gas aus den Pipelines ab. Doch Gazprom müsse gute Miene zum bösen Spiel machen, hieß es damals hinter vorgehaltener Hand: Man könne der Ukraine den Hahn nicht zu drehen, weil die meisten Exportpipelines Richtung Mitteleuropa über ukrainischen Boden führten. Und wenn nichts mehr gen Westen flösse, versiege auch der Dollarstrom nach Moskau. Mit einer neuen Pipeline durch Weißrussland wolle man die Ukraine umgehen, hieß es im Jahr 2000.

Die Feinde von Gazprom sitzen im Ausland. Der Internationale Währungsfonds etwa. Den Wettbewerbshütern ist der Tausendsassa-Konzern seit langem zu breit aufgestellt. Gazprom fördert, transportiert und verkauft Gas, Gazprom hat eigene Hotels, eigene Radiosender, eigene Hochschulen und eine eigene Bank. Hühnerfarmen gehören ebenso zum Konzern wie eine Porzellanfabrik und Urlauberresidenzen am Schwarzen Meer. Doch statt zu entflechten, geht Gazprom weiter auf Einkaufstour: Unlängst erwarb es den Ölkonzern Sibneft. Spötter nennen das Unternehmen »Gasölmedienbank-Kolchose«. In Wahlkampfzeiten klären Konzernmitarbeiter ganze »Fabrikkollektive« darüber auf, wo Freund und Feind sitzen, und organisieren schon mal »Putin-Disco-Abende«. Nicht nur das Gas, auch das Geld fließe im Wahlkampf in Strömen, behaupten Kritiker.

Doch nicht nur deshalb findet Putin so großen Gefallen an der Firma, die er einst selbst leiten wollte und an deren Spitze er zwei alte Vertraute von sich installiert hat. »Ihm gefällt die Idee eines Supergasmonopols, das einen Supereinfluss auf Politik, Wirtschaft und internationale Beziehungen ausübt. Er scheint zum Gas so etwas wie ein erotisches Verhältnis zu haben«, berichtet ein früherer Vizegasminister mit leiser Ironie. »Alles, was im Gassektor passiert, bestimmt in wesentlichem Maß der Präsident persönlich.« Obwohl Putin dementiert, hielt sich früher hart näckig das Gerücht, der Staatschef wolle nach einem Ausscheiden aus dem Kreml selbst Gazprom-Chef werden nach dem Motto: »Es ist egal, wer unter mir als Gazprom-Chef formal als Präsident im Kreml sitzen darf.«

Dabei ist der Konzern marode und ein »sowjetisches Fossil«, wie Kritiker sagen und auf die Schulden von mehr als 2,5 Milliarden Dollar verweisen, die trotz enormer Gewinne aufliefen. Geborgt wurde das Geld nicht für Investitionen, sondern zum Stopfen von Haushaltslöchern. Dabei muss Gazprom bis heute nur 20 Dollar pro Tonne Gas und Öl an den Staat abführen, während die Ölkonzerne 80 bis 100 Dollar entrichten: Das ist die Folge einer neuen Regelung, die dafür sorgt, dass die beträchtlichen Zusatzprofite infolge der hohen Ölpreise zum Großteil direkt in die Staatskasse wandern. Finanzpolitiker halten dies für einen vernünftigen Schritt, die Ölkonzerne klagen, es verhindere Investitionen.

Trotz solcher Meistbegünstigung gehen die Vorräte auf den riesigen alten Gasfeldern zur Neige. Um die Rückgänge zu kompensieren und um allein die Projekte mit höchster Priorität durchzuziehen, benötigt Gazprom nach Schätzung von Experten bis zum Jahr 2012 mehr als 120 Milliarden Dollar. Kredite dieser Größenordnung sind kaum zu bekommen, und Verkäufe der Staatsanteile wären illegal: Ganz im Sinne von Putins Energiedoktrin sichert ein Gesetz dem Staat seit dem Jahr 2005 die Mehrheit an Gazprom. Experten erwarten einen deutlichen Rückgang der Fördermenge, der auch für Deutschland als wichtiges Empfängerland Folgen haben könnte.

Durch unzureichende Kostenkontrolle und mangelnde Transparenz habe Gazprom in den vergangenen Jahren Milliarden von Dollar verloren, beklagen Minderheitsaktionäre. Demzufolge seien etwa 2004 die Personalkosten von Gazprom um 25 Prozent, die Stromkosten um 34 Prozent und die Materialkosten um 56 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr präsentierte Gazprom dem Aufsichtsrat einen Haushalt von 23 Milliarden Dollar, wobei zwei Drittel der Ausgaben nicht näher erläutert oder zur Geheimsache erklärt wurden. Die Minderheitsaktionäre beschwerten sich vergeblich, dass eine Kontrolle dadurch unmöglich wird. In dem Kontrollgremium sitzt auch der deutsche Burckhard Bergmann, Ex-Chef der E. on-Ruhrgas AG, die als größte ausländische Anteilseignerin 6,5 Prozent an Gazprom hält.

Das Geschäftsgebaren von Gazprom wirft viele Fragen auf. Komplizierte, undurchsichtige Strukturen mit Tochterfirmen, Töchtern von Tochterfirmen und Vermittlern dienen Kritikern zufolge vor allem der Korruption. So zahle Gazprom Einkaufspreise weit über Marktniveau, durch die dubiose Zwischenhändler enormen Profit machen. Auch Bohrungen und Baumaßnahmen kämen zu teuer. Leitungen kosten zuweilen das Dreifache des weltweit Üblichen. Auch Stahlröhren kauft Gazprom nach Angaben von Minderheitsaktionären teurer ein als die Konkurrenz.

Abgewickelt werden die Einkäufe zu den ungewöhnlich hohen Preisen beispielsweise über eine Firma, die ihren Sitz in einem leer stehenden Büro im Hinterhof eines Moskauer Bahnhofs hat und über ein Stammkapital von 300 Euro verfügt. Bei all diesen merkwürdigen Geschäften liegt der Verdacht nah, dass sie nur dazu dienen, Konzerngelder illegal in private Taschen zu lenken – auch in die von Konzernmitarbeitern.

Seit der Putin-Vertraute Alexej Miller die Leitung des Gazprom-Konzerns übernommen hat, sind solche dubiosen Geschäfte seltener geworden. Der 1962 geborene Russe mit dem stets freundlichen, manchmal etwas verschmitzt wirkenden Lächeln und der jungenhaften Ausstrahlung lernte Putin 1991 in Sankt Petersburg kennen. Alte Bekannte erzählen, der stets sorgsam fönfrisierte Mann mit dem roten Kopf und der gedämpften Stimme habe sich vor allem durch unbedingte Loyalität und Fleiß ausgezeichnet und alle Aufgaben, die ihm übertragen wurden, stets korrekt und zuverlässig ausgeführt. Eigeninitiative oder Ideenreichtum würden dagegen weniger zu seinen Stärken gehören.

Im Windschatten Putins machte Miller, der bis dahin nur in kleinerem Rahmen Verantwortung getragen hatte, eine Blitzkarriere und wurde 2001 Chef von Russlands wichtigstem Konzern. Seine Freunde sagen ihm Zuverlässigkeit und Zielstrebigkeit nach, seine Gegner bezeichnen ihn überspitzt als Apparatschik, der nicht einmal die Fenster in seinem Arbeitszimmer ohne Erlaubnis öffne.

Früher habe Gazprom einen Hausherrn gehabt, heute habe das

Unternehmen einen Kommissar, schrieb eine russische Zeitung. Der deutsche Mafia-Experte Jürgen Roth sieht Verbindungen zwischen Gazprom und dem organisierten Verbrechen. Doch kritische Fragen zu solch heiklen Themen im eigenen Land hat Gazprom kaum zu fürchten. Die Konzerntochter Gazprom-Media ist der größte Medienkonzern Russlands; Insidern zufolge ist das oberste Ziel des Unternehmens nicht Profit, sondern politische Schlagkraft. Gazprom kontrolliert drei Fernsehanstalten, fünf Radiostationen, die Zeitung Tribuna und das Verlagshaus »Sieben Tage«, das drei Magazine herausgibt. Zuletzt übernahm Gazprom die wohl wichtigste Zeitung Russlands, Iswestia, und ersetzte deren Chefredakteur durch einen kremltreuen Nachfolger.

Im April 2006, gut anderthalb Jahre vor der Duma-Wahl, kaufte das Unternehmen die wichtigste landesweit vertriebene Boulevardzeitung auf. Im Kampf um die Hoheit auf dem Bildschirm geht Gazprom-Media nicht immer zimperlich vor. So spielten sich im Moskauer Fernsehzentrum Ostankino im Frühjahr 2001 Szenen wie aus einem schlechten Krimi ab. Moderator Wladimir Kara-Mursa gelangte als Einziger an seinen Arbeitsplatz – mit Sonnenbrille getarnt und über den Noteingang. »Vor jeder Tür stand ein Wachmann«, berichtete der Star des Moskauer TV-Kanals NTW entsetzt.

In Geheimdienstmanier stürmten private Sicherheitsleute die Studios des letzten großen kremlkritischen Fernsehsenders. Zuvor hatte Gazprom-Media mit Hilfe von Behörden und Gerichten NTW in seinen Besitz gebracht. Die Staatsanwaltschaft suchte nach Unregelmäßigkeiten in der Buchführung, Gläubiger Gazprom verlangte von der NTW-Mutter plötzlich die Rückzahlung von Millionenkrediten. Der alte Eigentümer, Wladimir Gussinski, wurde zeitweise inhaftiert und nach eigenen Angaben vor die Wahl gestellt: verkaufen oder im Knast schmoren.

Den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder schien die mediale Übermacht von Gazprom nicht übermäßig zu stören. Im Frühjahr 2001 nahm er den Konzern in einem Radiointerview in Sankt Petersburg in Schutz. Es handele sich nicht um eine Einschränkung der Freiheit des Wortes, sondern um die Regelung wirtschaftlicher Probleme, kommentierte der Kanzler den NTW-Konflikt. »Offenbar gibt es da einen politischen Handel«, argwöhnt damals einer der entlassenen TV-Männer empört: »Für unseren Skalp wird Schröder wohl von Putin irgendeine Gegenleistung bekommen.« Ein böser Verdacht, der bis heute nicht bewiesen ist und den Gerhard Schröder entschieden zurückwies.

Den vorherigen, dreißigsten Teil – Der militärische Komplex – finden Sie hier.

Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.

Merz taumelt ins Kanzleramt – aber um welchen Preis? Das wahre Drama hinter dem zweiten Wahlgang

Geheim-Urteil gegen die AfD: Der Staat brandmarkt – aber die Begründung dafür verrät er uns nicht

CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen

Bild: Grigorii Pisotsckii / Shutterstock.com

Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de

Chinesischer Flirt mit Nebenwirkungen

Als Russland und China eine geopolitische „Ehe“ eingingen, warnten liberale Kritiker: Moskau riskiere, zum Juniorpartner und Rohstofflager Chinas zu werden. Die Folgen dieser Partnerschaft zeigten sich schnell.

Die faschistische Gefahr

Die russische Regierung inszeniert sich als antifaschistische Kraft, doch Kritiker sehen Nationalismus, Intoleranz und Gewalt, die Minderheiten unterdrücken und die Demokratie gefährden.

Der kaukasische Teufelskreis

Die düstere Realität des russischen Kaukasus: Spannungen und Gewalt prägen das tägliche Leben in Stawropol und Naltschik. Willkommen in einer Welt am Rande des Abgrunds.

Arme Armee

Ein Wehrpflichtiger, der sich selbst verstümmelt, um dem Militär zu entkommen, offenbart dunkle Geheimnisse der russischen Armee. Hinter der Fassade von Ehre und Patriotismus lauern Gewalt und Misshandlung.

Exportschlager Mafia

Ein Diebstahl führt zu unerwarteten Enthüllungen: Die Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Verflechtungen zwischen Russlands Behörden und der organisierten Kriminalität sind. Ein Blick hinter die Kulissen.

Geschäfte ohne Gewähr

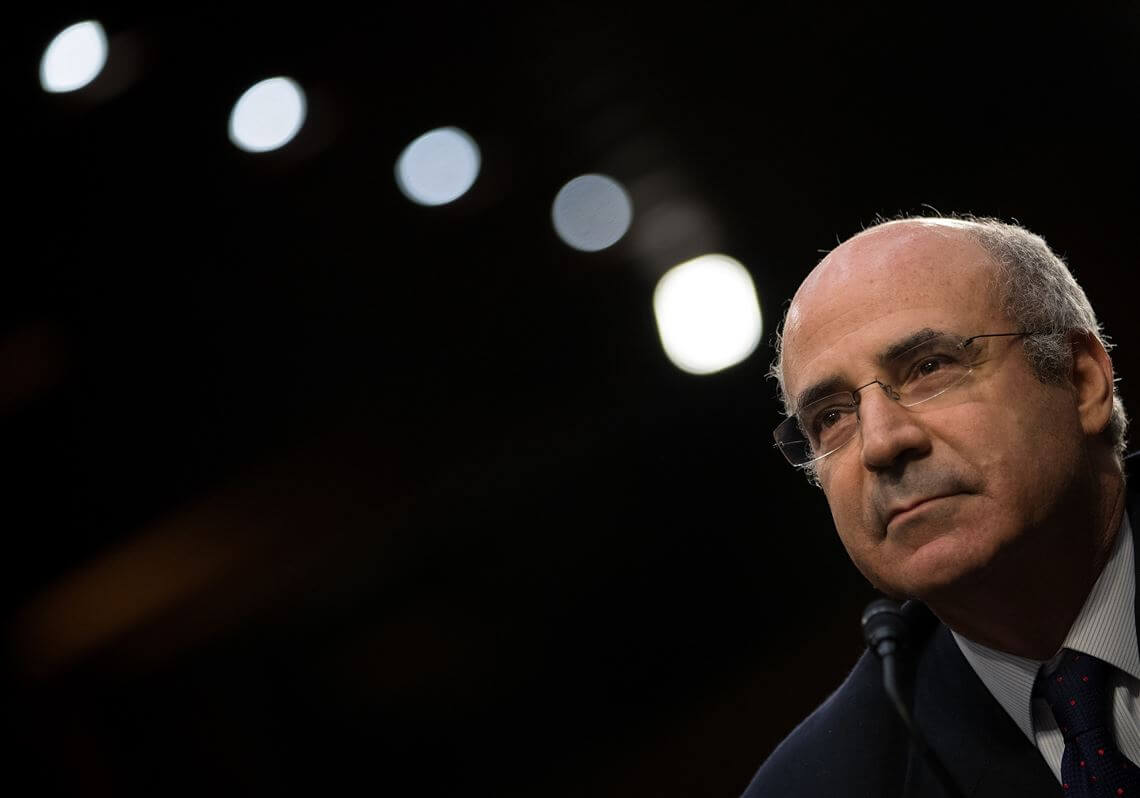

William F. Browder, einst Kreml-treuer Investor, wurde über Nacht zur unerwünschten Person in Russland. Aus dem größten ausländischen Investoren wurde ein Staatsfeind – ein Lehrstück über Loyalität und Willkür.

„Call-Girls“ gegen Yukos

Der Yukos-Skandal war der Höhepunkt im Interessenkonflikt zwischen Apparatschiks und Oligarchen. Chodorkowski verstieß gegen alle Regeln, die Putin für die Superreichen eingeführt hat.

Feinde und Verräter

Der Mord an dem abtrünnigen FSB-Agenten Litwinenko mit hoch radioaktivem Polonium mitten in London erschüttertere die Welt. Der Mörder ist heute Duma-Abgeordneter. Die Spuren führen direkt in den Kreml.