Über die sogenannten Rattenlinien flüchteten zahlreiche NS-Täter nach dem Krieg nach Südamerika. Manche fanden auch den Weg in die USA. In jedem Fall waren die Operationen geheimdienstlich organisiert und gut vorbereitet.

von Timo Beil

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ein verdecktes Netzwerk aufgebaut, um Nazis nach der sich abzeichnenden Niederlage des Deutschen Reiches außer Landes schmuggeln zu können. Dafür hat sich der Begriff der Rattenlinien eingebürgert. Schlüsselfigur war ein katholischer Geistlicher: der kroatische Pater Krunoslav Draganovic. Er organisierte – mit Rückendeckung des Vatikans – das geheime Netz, das mit Unterstützung des österreichischen Bischofs Alois Hudal unter anderem Plätze auf Auswandererschiffen, vornehmlich nach Südamerika, besorgen konnte. Bis 1962 arbeitete Draganovic auch mit dem amerikanischen Geheimdienst CIC zusammen. Wie wir noch sehen werden, gab es öfter solche gemeinsamen Interessen.

Brennpunkt Vatikan

Die katholische Kirche mit ihrer päpstlichen Hilfskommission sah sich in der Pflicht, den Millionen von Flüchtlingen zu helfen, die nach dem Krieg durch das verwüstete Europa zogen. Diese Flucht beruhte nicht zuletzt auf der Angst vor den Sowjets, die ihre Herrschaft in Ost- und Mitteleuropa durchsetzten. Da der Vatikan eine klare antikommunistische Position vertrat, hatte man wenig Skrupel, auch einige Kriegsverbrecher der Achsenmächte in Sicherheit zu bringen. Geografisch bot sich Südtirol als Anlaufpunkt an: Da Italien 1943 die Seiten gewechselt hatte, gab es dort keine alliierten Truppen, und Deutsche konnten sich weitgehend unbehelligt treffen. Danach ging es meist weiter nach Genua, dessen Hafen weniger stark kontrolliert war als etwa der von Hamburg.

Der kroatische Pater Krunoslav Draganovic organisierte die Flucht der Nazis.

Das Internationale Rote Kreuz stellte Papiere aus. Zielland war zumeist Argentinien mit seinem Staatschef Juan Peron, der den Deutschen positiv gegenüberstand und auch internationale Faschisten beherbergte. Spanien mit seinem Diktator Franco war ein beliebter Zwischenstopp, bot sich aber auch als Exil an. Bekannte Nutzer der Rattenlinien waren unter anderem Adolf Eichmann, SS-Mann Otto Skorzeny oder der Stuka-Oberst Hans-Ulrich Rudel. Bemerkenswert ist, dass Draganovic das Netzwerk für massenweise Flucht aus Europa bereits seit 1943 vorbereitet hatte. Die Sache war also nicht ganz so improvisiert, wie es vielleicht den Anschein hat.

Vorbereitungen liefen auch an anderer Stelle. Das waren nicht die Rattenlinien im engeren Sinne, sondern eine von der NSDAP-Parteiführung in Gestalt von Martin Bormann vor Kriegsende eingeleitete Absetzbewegung. Spezialisten, Facharbeiter und vor allem Gold und Devisen sollten, entgegen der offiziellen Regelung, außer Landes geschafft und vorzugsweise in Scheinfirmen im neutralen Ausland untergebracht werden. Dies ließ Bormann führenden Industriellen am 10. August 1944 im Hotel Maison Rouge in Straßburg bei einer geheimen Konferenz verkünden. Unter Vorsitz des SS-Gruppenführers Hans-Wilhelm Scheidt erfuhren Vertreter von Messerschmitt, Krupp, Büssing und anderen Firmen, dass Berlin nicht mehr an den Endsieg glaube und nur noch weiterkämpfe, um die angesprochenen Absetzbewegung möglich zu machen. Aus Gründen der Geheimhaltung solle jedes Unternehmen Auslandsfilialen eröffnen oder mit dortigen Firmen zusammenarbeiten. Zugleich ließ Bormann finanzielle Unterstützung anbieten, wenn dafür Informationen flossen.

Adlerflug und Regentröpfchen

Der Zusammenhalt der Exilanten wurde durch Mitglieder der Auslandsorganisation der NSDAP hergestellt. Die Vorhaben liefen unter den Codenamen Aktion Regentröpfchen und Aktion Adlerflug. In Spanien wurde die Firma Sofindus gegründet, die dazu diente, die beträchtlichen Gelder zusammenzuführen. Ralph P. Ganis (The Skorzeny Papers) nennt unter anderem die World Commerce Corporation, die tatsächlich von ehemaligen Mitarbeitern des amerikanischen Geheimdienstes OSS geleitet wurde. Angesichts dieser überlappenden Interessen von geflüchteten SS-Leuten und westlichen Geheimdiensten ist fraglich, ob und inwieweit das amerikanische Projekt Safehaven tatsächlich seine Aufgabe erfüllte und deutsche Kriegsbeute sicherstellte. Genau wie Regentröpfchen und Sofindus auf deutscher Seite, wurde auch Safehaven bereits vor Kriegsende ins Leben gerufen.

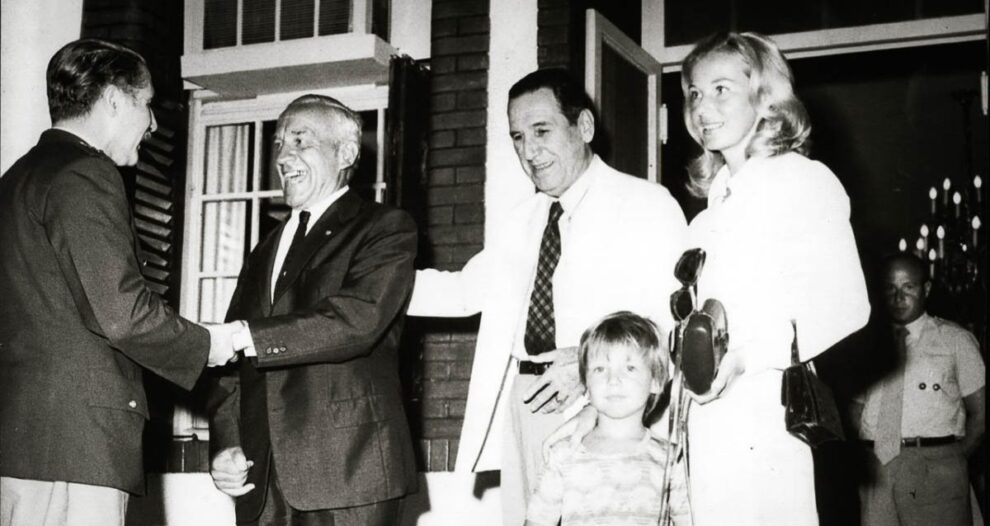

Wehrmachtgeneräle machten nach dem Krieg in der NATO Karriere.

Dies geschah auf der Konferenz von Bretton Woods, bei der die Siegermächte im Juli 1944 die Wirtschaftsverhältnisse der Nachkriegszeit ordneten. Die Operation sollte vor allem eine deutsche Wiederaufrüstung verunmöglichen. Allerdings kam es bald zu Streitigkeiten zwischen England und den USA. Es ging nämlich auch um Geheimdienstarbeit inklusive Kontakte zur Gegenseite, und da wollte man sich nicht in die Karten schauen lassen. Nicht auszuschließen ist, dass die finanziellen Interessen auch hier gelegentlich über die Moral siegten und NS-Kader Zugang zum Finanzsystem der Nachkriegszeit fanden.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf jene Wehrmachtoffiziere, die nach dem Krieg in der NATO Karriere machten. Paradebeispiel ist General Hans Speidel, der im Krieg als Rommels Adjutant an der Westfront reüssierte. Sein Verhalten während der alliierten Landung in der Normandie 1944 grenzte nach Ansicht des britischen Historikers David Irving an Hochverrat. Dies dürfte den Westmächten die Entscheidung, Speidel zum NATO-Oberkommandierenden von Mitteleuropa zu ernennen, leicht gemacht haben. Adolf Heusinger, Stabschef bei Hitler und später Vorsitzender des NATO-Militärkomitees, ist ein anderer dieser deutschen Offiziere mit einer zweiten Karriere nach dem Krieg.

Wenn man an Nazis und Washington denkt, kommt einem unweigerlich die Organisation Gehlen in den Sinn. Diese geht auf Reinhard Gehlen, den Chef des deutschen Militärgeheimdienstes Fremde Heere Ost, zurück. Bei Kriegsende vereinbarte dieser einen Deal mit dem US-Anwalt und späteren CIA-Chef Allen Dulles. Gehlen versprach, mit seinen Schlapphüten für die Amerikaner in der Sowjetunion zu spionieren, wenn man ihm und seinen Leuten dafür den Galgen in Nürnberg ersparte. Jahrelang schrieb der Agentenchef Sowjet-Berichte für die US-Präsidenten. So wurde eine ganze Abteilung nationalsozialistischer Spione Teil des amerikanischen Sicherheitsapparats.

Dazu passt die Überprüfung, die die Amerikaner Ende der 1940er Jahre bei ihren aus Deutschland eingeflogenen Raketentechnikern vornahmen. Ein Ergebnis war, dass die Deutschen ihre gesamte Befehlskette in die Vereinigten Staaten übertragen hatten. Niemand Geringerer als Wernher von Braun sprach eigens bei Präsident Truman vor, um seinen ehemaligen Chef, den Leiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, Generalmajor Walter Dornberger, vor einem Todesurteil zu retten. Beide führten ihre Versuche in der Wüste New Mexikos fort.

Der verschollene Reichsleiter

Bleibt der Fall Martin Bormann. Offiziell starb der NSDAP-Parteisekretär und Hitlers wichtigster Mann in der Schlussphase des Krieges 1945 bei dem Versuch, aus dem Führerbunker zu entkommen. 1972 fanden Bauarbeiter die sterblichen Überreste eines Mannes, auf den Bormanns Beschreibung passt. Die Identifikation hing allerdings von einem strittigen zahnärztlichen Gutachten ab. Obendrein fand sich an den Knochen Erde, die nicht in Berlin, dafür aber in Uruguay vorkommt.

Zugleich wurde Bormann nach dem Krieg an verschiedenen Orten aktenkundig; Zeugen wollen ihn gesehen haben. Joseph P. Farrell (Nazi International: The Nazis’ Postwar Plan to Control the Worlds of Science, Finance, Space, and Conflict) zeigt einen Kontoauszug aus argentinischen Geheimdienstarchiven, der auf Bormann Peron ausgestellt ist. Mit seiner Flexibilität, seinen Verbindungen und seinem finanziellen Geschick wäre der Hitler-Intimus in jedem Fall der richtige Mann für die Organisation der emigrierten Nationalsozialisten gewesen. Farrell meint, dass sich der Reichsleiter an Bord der letzten Maschine versteckt haben könnte, mit der Pilotin Hanna Reitsch Berlin am 29. April 1945 verließ. Ihr Plan war, auch Hitler auszufliegen, was dieser jedoch ablehnte.

Der Historiker Mark Felton (Guarding Hitler) hingegen hält es für möglich, dass Bormann mit einigen Getreuen durch die sowjetischen Linien gelangte und im Südwesten von Berlin von der Staffel des Oberst Helbig ausgeflogen wurde. Hitlers Sekretärin Traudel Junge präsentierte im TV eine weitere Version, nach der Bormann zu Fuß aus dem Bunker entkommen sei. Er hatte Telegramme an Admiral Dönitz geschickt, laut denen er beabsichtigte, zu ihm nach Norden zu fliehen. Angenommen Bormann hätte, wie Farrell meint, sein exterritoriales Reich aufgebaut, dann wäre es doch sinnvoll gewesen, irgendwann nach seinem natürlichen Tod seine Leiche auftauchen zu lassen.

Kadgiens Filialen

Ein Musterbeispiel für das Vorgehen bei der Aktion Regentröpfchen war Friedrich Gustav Kadgien mit seiner Firma Imhauka AG. Diese gründete der vormalige Finanzfachmann Hitlers zunächst in der Schweiz, wohin er sich bereits im März 1945 abgesetzt hatte. Aufgrund seiner vorherigen Vertrauensstellung bei Hermann Göring – er war Verwalter der nationalsozialistischen Devisen gewesen – hatte Kadgien dort Zugriff auf Konten mit mehreren Milliarden Reichsmark. Später gründete er Filialen in Argentinien und Brasilien, wohin er sich über die Rattenlinien auch begab. Daran sieht man, wie die Strippen zusammenliefen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die entkommenen Nazis nahmen nach Ende der Kampfhandlungen eine neue Rolle an. Sie verwandelten sich von manifesten Nationalsozialisten mit Uniformen und Paraden in latente Nationalsozialisten mit Anzügen und Geschäftsbeziehungen. Ein wichtiger Faktor hierbei: Sie verzichteten auf Antisemitismus. Der mochte als Ideologie vorhanden gewesen sein, spielte an den neuen Wirkungsstätten allerdings keine Rolle mehr. Dies legt den Gedanken nahe, dass die Struktur auch nach dem Tod der Täter weiterbestand – oder immer noch besteht.

🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 93.750 Euro!

Um auch 2025 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 93.750 von 125.000 Euro. In einer normalen Woche besuchen im Schnitt rund 250.000 Menschen unsere Internetseite. Würde nur ein kleiner Teil von ihnen einmalig ein paar Euro spenden, hätten wir unser Ziel innerhalb kürzester Zeit erreicht. Wir bitten Sie deshalb um Spenden in einer für Sie tragbaren Höhe. Nicht als Anerkennung für erbrachte Leistungen. Ihre Spende ist eine Investition in die Zukunft. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für unsere Arbeit und unterstützen Sie ehrlichen Qualitätsjournalismus jetzt mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: