Rückblick ins erste Corona-Jahr: Das RKI hatte das Maskentragen im öffentlichen Raum zunächst abgelehnt, schwenkte während des Lockdowns im April 2020 aber überraschend um. Die Professorin für Krankenhaushygiene Ines Kappstein hat nun nachgewiesen, wie die Behörde damals eine Evidenz für die Wirksamkeit der Masken nur vortäuschte – und damit die Beschlüsse der Regierung zu einer Maskenpflicht ermöglichte.

von Paul Schreyer

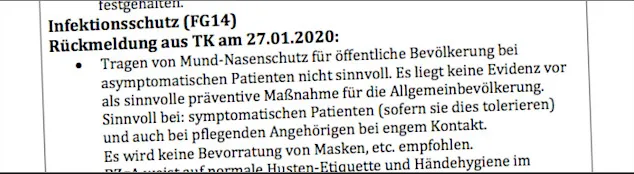

Am Anfang galt die Wissenschaft. Als die Debatte um die Masken in Deutschland begann, vertrat das Robert Koch-Institut (RKI) noch eine evidenzbasierte Position. Man kannte die Fakten und referierte sie nüchtern. Das interne Protokoll des RKI-Krisenstabes vom 27. Januar 2020 ließ an Deutlichkeit wenig zu wünschen übrig. Selbstbewusst hielten die Fachleute der Behörde fest:

„Tragen von Mund-Nasenschutz für öffentliche Bevölkerung bei asymptomatischen Patienten nicht sinnvoll. Es liegt keine Evidenz vor als sinnvolle präventive Maßnahme für die Allgemeinbevölkerung. Sinnvoll bei: symptomatischen Patienten (sofern sie dies tolerieren) und auch bei pflegenden Angehörigen bei engem Kontakt. Es wird keine Bevorratung von Masken, etc. empfohlen. BZgA weist auf normale Husten-Etiquette und Händehygiene im Rahmen der Influenza-Saison hin. Information zur häufigen Maskennutzung in Asien, da hier die Anwendung oft sichtbar ist und Fragen aufkommen. Dieses Verhalten in Asien bezieht sich aber nicht nur auf nCoV-Lage, sondern generell auf die saisonale Grippe und auch auf Luftverschmutzung.“

Einen Monat später, im Protokoll vom 26. Februar hieß es mit ähnlichem Tenor:

„Evidenz für MNS – keine Studien die Kontraproduktivität belegen/dagegen sind, keine Evidenz dafür. ECDC empfehlen sie nicht für gesunde Personen in der Allgemeinbevölkerung. RKI bleibt dabei: nicht empfohlen in der Öffentlichkeit, in häuslichem Umfeld mit Fall ja, auch zum Schutz anderer“

Nicht nur in den internen Protokollen, auch öffentlich wurde diese Position klar und deutlich vertreten. So bekräftigte der damalige RKI-Vizepräsident Lars Schaade auf einer Pressekonferenz zur Corona-Lage am 28. Februar vor laufenden Kameras nochmals ausdrücklich, was das RKI nicht empfehle:

„Wir empfehlen nicht die Nutzung von Desinfektionsmitteln im allgemeinen Alltagsleben, auch in dieser jetzigen Situation nicht, und wir empfehlen ebenfalls nicht die Nutzung von Gesichtsmasken oder Mund-Nasen-Schutz im Allgemeinen in der allgemeinen Öffentlichkeit und im Alltagsleben. Das sind noch zwei Punkte, die ich gerne betonen möchte.“

Auf Nachfrage eines anwesenden Journalisten zum Nutzen der Masken in der Öffentlichkeit stellte Schaade klar:

„Das ist mehrfach untersucht worden: Es gibt einfach keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte.“

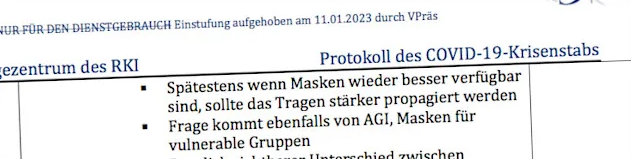

Doch rasch drehte sich der Wind. Eine Maskenpflicht geriet zunehmend in die öffentliche Diskussion und das RKI leistete nicht etwa Widerstand und verteidigte die wissenschaftlichen Fakten, sondern knickte Zug um Zug ein, wie die folgenden Auszüge aus den Protokollen eindrücklich belegen. So hieß es am 19. März:

„Maskenbenutzung: Wenn es mehr Infizierte gibt laufen auch mehr Ausscheider rum, Thema wird relevanter und muss erneut bedacht werden. Spätestens wenn Masken wieder besser verfügbar sind, sollte das Tragen stärker propagiert werden (…) ToDo: FG 14 soll Konzeptvorschlag zu Maskenverwendung mit Ziel Fremdschutz vorbereiten, später auch Abstimmung mit BZgA, und bezüglich regulatorischer Hürden entsprechende Behörden involvieren“

FG14 bezeichnet behördenintern das Fachgebiet Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene unter Leitung von Mardjan Arvand. Dort sollte offenbar eine wissenschaftliche Rechtfertigung für den anstehenden Kurswechsel vorbereitet werden. Dessen Hintergründe blieben vage. Drei Tage später, Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete gerade den ersten Lockdown und die zugehörigen „Leitlinien für das Verhalten und die Bewegungsfreiheit“, machte Christian Drosten, Corona-Chefberater der Regierung, in einer öffentlichen Stellungnahme allerdings überraschend deutlich, dass den Masken in erster Linie eine psychologische Funktion zugedacht war:

„Masken sind eine Ergänzung der Maßnahmen und eine Erinnerung für alle an den Ernst der Lage!“

Am nächsten Tag, dem 23. März, vermerkte das RKI-Krisenstabsprotokoll:

„Empfehlung von Masken für die Bevölkerung: Es gibt die Tendenz dazu, dass eine Empfehlung als zusätzlicher Fremdschutz (insbesondere wenn kein Abstand möglich ist wie z.B. im Einzelhandel) ausgesprochen werden muss. Dies wäre eine Abweichung von den bisherigen Empfehlungen und es muss berücksichtigt werden, ob es genug Masken gibt. Es kann sein, dass eine Maske als Schutzobjekt die Träger dazu bringt, andere Maßnahmen wie Abstand halten zu vernachlässigen. Es gibt Studien, dass Personen, die einen MNS tragen, sich häufiger ins Gesicht fassen und ihre Händehygiene vernachlässigen. Gerade mit Videos zum Selbstnähen von Masken, dem Erfolg in China, wo viele Leute Masken tragen etc. wird es schwer sein, die Position, keine Masken zu empfehlen, zu vertreten. Man könnte es in die FAQs aufnehmen mit dem Hinweis des Fremdschutzes – insbesondere vor dem Hintergrund des Anstieges an kranken Personen. Aber Vorsicht vor Stigmatisierungen, daher ist eine gute Begründung notwendig. Keine offensive Empfehlung.“

Hier wird das bevorstehende Einknicken sogar offen angesprochen: Angesichts des öffentlichen Drucks werde es „schwer sein, die Position, keine Masken zu empfehlen, zu vertreten“. Die RKI-Leitung argumentierte zu diesem Zeitpunkt somit intern schon politisch, nicht mehr nur rein fachlich. An dieser Stelle scheint der organisatorische Konstruktionsfehler durch, die Behörde dem Gesundheitsministerium, also der Regierung als „weisungsgebunden“ unterzuordnen. Im Zweifel entscheidet der Minister, was das RKI öffentlich zu sagen hat, was Lothar Wieler und Lars Schaade zu jedem Zeitpunkt bewusst war und – nicht weniger wichtig – was sie auch akzeptierten und wodurch sie sich offenbar veranlasst sahen, selbst politisch zu argumentieren. Eine Woche später, am 30. März, heißt es im Protokoll:

„Zukünftiger Umgang mit Maskenfrage: Hochrangige Publikation von Autoren aus Hong Kong (NEJM?) steht an, Manuskript ist RKI bekannt, wann es publiziert wird noch nicht. Paper schlussfolgert, dass MNS zum Eigenschutz sinnvoll sein kann. Dies wurde bereits am Wochenende besprochen und stellt eine gute Möglichkeit dar, RKI Position in schriftlicher Form in den FAQ anzupassen. Bitte von BZgA: viele Akteure warten hierauf, gute, abgestimmte Kommunikation ist ganz wichtig um Vernachlässigung anderer Maßnahmen zu vermeiden. In 2 Wochen laufen hoffentlich mehr Produktionen an, wenn die Ausgangssperren gelockert werden, könnte dies gut hiermit gepaart werden, aber nur, wenn Publikation nicht vorher kommt und nicht vorher bereits Druck auf RKI zur Stellungnahme besteht. ToDo: Kommunikation MNS wenn Publikation raus, FG14 bereitet RKI Stellungnahme hierfür (FAQ) vor“

Die bevorstehende Publikation einer Studie aus Asien sollte also als Rechtfertigung für den Kurswechsel genutzt werden („gute Möglichkeit, Position anzupassen“). Die Maskenempfehlung sollte mit dem Aufheben von Ausgangssperren „gepaart“ werden. Auch das klang nach politischem Kalkül. Am Folgetag, dem 31. März, wurde der angedachte Kurswechsel konkreter. Mit Wissenschaft hatte das Agieren des RKI nun immer weniger zu tun, dafür mit Erwägungen, wie man sie von der Pressestelle oder von PR-Beratern eines Ministers erwarten würde:

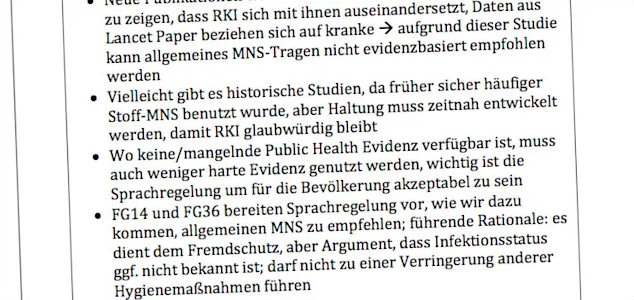

„MNS Schutz: Stets mehr in den Medien, Stadt Jena macht MNS-Tragen Pflicht. RKI muss Haltung entwickeln, soll es für alle empfohlen werden? (…) RKI empfiehlt zunächst Zurückhaltung. WHO rät von allgemeinem MNS Tragen ab (…) Haltung muss zeitnah entwickelt werden, damit RKI glaubwürdig bleibt. Wo keine/mangelnde Public Health Evidenz verfügbar ist, muss auch weniger harte Evidenz genutzt werden, wichtig ist die Sprachregelung um für die Bevölkerung akzeptabel zu sein. FG14 und FG36 bereiten Sprachregelung vor, wie wir dazu kommen, allgemeinen MNS zu empfehlen; führende Rationale: es dient dem Fremdschutz, aber Argument, dass Infektionsstatus ggf. nicht bekannt ist; darf nicht zu einer Verringerung anderer Hygienemaßnahmen führen. ToDo: FG14 und FG36 bereiten RKI Stellungahme zur allgemeinen Verwendung von MNS vor“

Zu diesem Zeitpunkt scheint der politische Beschluss zur Maskenpflicht bereits gefasst worden zu sein. Das RKI musste den gewünschten 180-Grad-Kurswechsel nun so organisieren, dass seine Glaubwürdigkeit nicht nachhaltig geschädigt wurde. Drei Tage später, am 3. April verkündete die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in einer Stellungnahme „Bedingungen für gelockerte Maßnahmen“, insbesondere das „flächendeckenden Tragen von Mund-Nasen-Schutz“ im öffentlichen Raum. Am 6. April wurde eine Maskenpflicht in Österreich eingeführt. Am gleichen Tag vermerkt das RKI-Protokoll:

„Parallel zur Deeskalationsstrategie sollte die Strategie um weitere Maßnahmen wie ein klares Statement zur Mund- Nasen-Bedeckung ergänzt werden. FAQ sind bereits modifiziert, aber Empfehlung für Mund-Nase-Bedeckungen in der Bevölkerung noch nicht aktiv genug propagiert. Die Problematik müsste so aufgearbeitet werden, dass zusätzliche Maßnahmen angesichts der gemäß NowCast weiter steigenden Fallzahlen sinnvoll erscheinen, auch wenn Evidenz für das Maskentragen in der Gesamtbevölkerung noch fehlt, aber aus Plausibilität und angesichts der Fallzahlen in Ländern, die diese Maßnahme einsetzen, sinnvoll ist.“

Eine Woche später, am 14. April, publizierte das RKI dann das bereits angekündigte Papier, das der Regierung die fachliche Vorlage zur Maskenpflicht bot: „Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum“. Das Papier spricht von einer „Neubewertung“.

Wie die Behörde in diesem Dokument die angebliche neue Evidenz für eine Wirksamkeit der Masken nur vorgetäuscht hat und damit die Öffentlichkeit – auch die Fachöffentlichkeit der Mediziner – in die Irre führte, hat Ines Kappstein in Ihrem gerade erschienenen Buch „Aerosole, Angst und Masken“ minutiös dargelegt. Frau Professor Kappstein, Jahrgang 1951, ist Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie sowie Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin. Sie habilitierte in Krankenhaushygiene, arbeitete als Hygienikerin am Klinikum der TU München und war Chefärztin der Abteilung Krankenhaushygiene an den Kliniken Südostbayern. Es folgt ein Buchauszug.

Wie kam es zur Maskenpflicht in Deutschland?

Hintergrund und Grundlage für die Einführung der Maskenpflicht überall in Deutschland war die sogenannte „Neubewertung“ (1) durch das Robert Koch-Institut (RKI), die ich kurz danach zum Anlass für meinen Artikel in einer Fachzeitschrift meines Fachgebietes („Krankenhaushygiene up2date“) gemacht habe. Darin wurden vom RKI zwei entscheidende Aussagen gemacht, auf die sich die Empfehlung von Masken für die Öffentlichkeit stützt: erstens würden Masken „Fremdschutz“ gewährleisten, und dies sei erforderlich, weil es zweitens zu „unbemerkter Übertragung“ ausgehend von Personen kommen könne, die entweder asymptomatisch oder präsymptomatisch sind, das Virus also im Nasenrachenraum tragen und von dort auch ausscheiden, aber ohne es zu wissen, weil sich entsprechende respiratorische Symptome gar nicht entwickeln (asymptomatisch) oder noch nicht aufgetreten sind (präsymptomatisch).

In all den Jahren ‘vor Corona’ wurde im wissenschaftlichen Bereich nie von der Möglichkeit einer „unbemerkten Übertragung“ gesprochen, (…) wurde erst bei SARS- CoV-2 als ein völlig neues und noch dazu bedrohliches Risiko eingeführt und entstammt vermutlich der internationalen Pandemieübung „Event 201“ vom Oktober 2019, wo dieses Risiko zum skizzierten, aber auch als „fiktiv“ bezeichneten Szenario gehörte (…)

Alle Menschen sollten also deshalb eine Maske tragen, damit die Menschen, die bereits infiziert sind, es aber noch nicht wissen (können), weil sie noch keine Symptome haben (präsymptomatisch) oder auch gar keine entwickeln werden (asymptomatisch), alle andere Personen, denen sie begegnen, durch ihre Maske vor einem möglichen Erregerkontakt schützen. (…)

Das RKI sagt übrigens an keiner Stelle in dem Beitrag über die „Neubewertung“ ausdrücklich, dass es eine wissenschaftliche Grundlage (im Sinne von wissenschaftlichen Beweisen oder Belegen) für den Gebrauch von Masken in der Öffentlichkeit gebe. (1) Diese Schlussfolgerung legt der Text mit seinen mehrdeutigen Formulierungen lediglich nahe. Der Beitrag des RKI wurde, wie heute in Fachzeitschriften üblich, vorab online publiziert, und zwar schon am 14. April 2020, also unmittelbar nach Ostern. Somit stand die Stellungnahme des RKI für die Entscheidung der Bundesregierung über die Lockerungsmaßnahmen des ersten Lockdowns, die für eine Woche nach Ostern 2020 angekündigt waren, rechtzeitig zur Verfügung (und wie aus den ‘RKI-Files’ bekannt, wurde diese Stellungnahme im RKI seit Ende März 2020 vorbereitet). (…)

Das RKI empfiehlt in seinem Beitrag „ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum als einen weiteren Baustein, um Risikogruppen zu schützen und den Infektionsdruck und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren“. Diese Empfehlung beruhe „auf einer Neubewertung aufgrund der zunehmenden Evidenz, dass ein hoher Anteil von Übertragungen unbemerkt erfolgt, und zwar bereits vor dem Auftreten von Krankheitssymptomen“.

Das RKI spricht in seinem Beitrag davon, dass ein „hoher Anteil von Übertragungen unbemerkt“ erfolge, verweist dafür aber nicht auf eine Quelle, obwohl es von „zunehmender Evidenz“ spricht. In der Literaturliste des Beitrags finden sich jedoch zwei Publikationen, auf die sich das RKI bei seiner Aussage vielleicht bezogen hat (und im Text wurden möglicherweise nur die Literaturverweise dazu vergessen). Es handelt sich zum einen um eine mathematische Schätzung, wonach die präsymptomatische Übertragung sehr hoch, nämlich zwischen 48 % und 77 %, sei. (2) Dem Ergebnis der zweiten Publikation liegt ebenfalls eine mathematische Schätzung, auch mit einer sehr hohen präsymptomatischen Übertragungsrate von 79 % zugrunde. (3)

Auf den Internetseiten des RKI hieß es unter den FAQ zu der Frage „Was ist beim Tragen einer MNB in der Öffentlichkeit zu beachten?“ vom 15. Juli (4) dann nicht mehr „hoher Anteil“, sondern nur noch „gewisser Anteil“, um schließlich in den FAQ seit dem 7. September 2020 von einem „relevanten Anteil“ (5) zu sprechen. (…) Im COVID-Steckbrief vom 26. November 2021 taucht der Begriff „unbemerkte Übertragung“ nicht mehr auf, sondern es heißt:

„Da im Zeitraum vor dem Auftreten von Symptomen eine hohe Infektiosität besteht, steckt sich ein relevanter Anteil von Personen innerhalb von 1-2 Tagen bei bereits infektiösen, aber noch nicht symtomatischen Personen an . Wie groß dieser Anteil ist, kann nicht genau beziffert werden, da in vielen der Studien der ‘Symptombeginn’ nicht oder nicht ausreichend definiert wurde“.

Die beiden angegebenen Referenzen sind die oben vorgestellten mathematischen Schätzungen, in denen hohe Übertragungsraten genannt sind, und das RKI stellt nun einfach fest, dass „nicht genau beziffert werden“ könne, wie groß der Anteil an präsymptomatischen Übertragungen ist, hat aber ursprünglich von einem „hohen“, kurze Zeit später von einem „gewissen“ und vier Wochen danach von einem „relevanten“ Anteil gesprochen, bevor es in der Version dem 26. November 2021 schlicht sagt, dass man nicht weiß, wie hoch dieser Anteil ist, bezeichnet ihn auch dann aber weiterhin doch noch als ‘relevant’, was auch immer das bedeuten soll. Für eine Behörde, die zur Wissenschaftlichkeit verpflichtet ist (Paragraf 1 Infektionsschutzgesetz), ein bemerkenswerter Schwenk in der Aussage. (…)

Es sagt seit Juni 2020 (also ca. 2 Monate nach dem alles entscheidenden Artikel im Epidemiologischen Bulletin vom April 2020), ohne dass es irgendwelche anderen wissenschaftlichen Daten dafür nannte (sogar auf genau derselben Publikationsgrundlage wie zur Zeit der „Neubewertung“ Mitte April 2020, die bereits keinen wissenschaftlichen Hintergrund hatte, da es sich um mathematische Schätzungen, sogenannte Modellierungen beziehungsweise Simulationen, handelt), dass

- symptomatische Personen am wichtigsten für eine Erregerübertragung sind (was schon immer zum Basiswissen selbst von medizinischen Laien gehört), dass aber

- nicht genau beziffert werden könne, wie hoch der Anteil präsymptomatischer Personen an der Übertragung des Virus sei, und dass

- asymptomatische Personen von geringer Bedeutung seien. Und das alles, nachdem das RKI im April 2020 mit der „Neubewertung“ behauptet hatte, die „unbemerkte Übertragung“ durch prä- und asymptomatische Personen mache einen so hohen Anteil an den Übertragungen aus, dass die gesamte Bevölkerung in der Öffentlichkeit Masken tragen müsse, um alle anderen vor den Viren der prä- und asymptomatischen Personen zu schützen.

Nichts war jemals wissenschaftlich belegt. Insgesamt war dies eine große Irreführung der Bevölkerung, die nicht durch mangelndes Wissen zur damaligen Zeit erklärt werden kann. (…)

Zwei Dinge sind jedenfalls klar: Eine Maskenpflicht hätte mit dem, was das RKI schon seit Juni 2020 zur Übertragung dieses Virus schreibt, nicht begründet werden können, und waren auch die Massen-Tests bei Gesunden nur über die behauptete „unbemerkte Übertragung“ zu rechtfertigen. (…)

Nachdem also der – so vermutet – politische Auftrag des RKI mit dem Maskenartikel von Mitte April 2020 erledigt worden war, musste das RKI wieder den Weg zurück zur Wissenschaftlichkeit finden, und hat dies frühzeitig (im Sommer 2020) über die FAQ so unauffällig wie möglich (von „hoher Anteil“ über „gewissen Anteil“ zu „relevanter Anteil“) und deutlich über den COVID-Steckbrief (etwa zur selben Zeit) getan. (…) Das RKI hat in seinem Maskenartikel über die „unbemerkte Übertragung“ eine unbelegte Behauptung aufgestellt, diese Aussagen aber kurz danach auf den wissenschaftlichen Internet-Seiten des RKI revidiert. Diese Diskrepanz wurde öffentlich nicht bemerkt (…) auch die Fach-Öffentlichkeit hat es nicht gemerkt oder nicht darauf reagiert. (…)

Neu war das alles aber nicht. Dass nämlich infizierte Personen bereits vor Beginn der Krankheitssymptome potentiell infektiös sind (und in der Regel dabei sogar mehr Viren ausscheiden als während der symptomatischen Phase der Erkrankung), ist seit langer Zeit von anderen Virusinfektionen bekannt, deren Erreger ebenfalls über das respiratorische Sekret ausgeschieden werden (z. B. Influenza, Masern). Dass dies bei einer Infektion mit dem neuen Coronavirus auch der Fall ist, war deshalb für die eigentliche Fachwelt nichts Neues beziehungsweise zu erwarten. (…) Das bedeutet aber in der Realität nur, dass es möglich ist, jedoch nicht, dass diese Personen zwangsläufig den jeweiligen Erreger auch verbreiten: Über das Ausmaß der („unbemerkten“) Erregerverbreitung bei präsymptomatischer oder asymptomatischer Virusausscheidung gibt es inzwischen weitere Daten, die zeigen, dass es sich nur um einen geringen Anteil handelt. Eine Wissenschaftlerin der WHO, Dr. Maria van Kerkhove, äußerte sich bei einem Presse-Briefing der WHO in Genf schon am 8. Juni 2020 folgendermaßen:

„Nach den uns vorliegenden Daten scheint es immer noch selten vorzukommen, dass eine asymptomatische Person das Virus tatsächlich an eine zweite Person weitergibt.“ Und weiter: „Wir haben eine Reihe von Berichten aus Ländern, die eine sehr detaillierte Kontaktverfolgung betreiben. Sie verfolgen asymptomatische Fälle. Sie verfolgen Kontakte. Und sie finden keine sekundäre Übertragung. Das ist sehr selten.“ (6) (…)

Dies liegt sehr wahrscheinlich daran, dass bei infizierten Personen ohne die klinischen Symptome einer oberen Atemwegsinfektion, also ohne Husten und Niesen, eine Erregerübertragung vor allem bei engem Kontakt stattfindet, also insbesondere bei Schleimhautkontakt, wie bei Paaren und in Familien, aber eben in der Regel nicht bei den meist sehr kurzen Begegnungen von Menschen im öffentlichen Raum wie ebenso nicht in Schulen. (…)

Ende November 2020 wurde eine Untersuchung aus China publiziert, die über das Ergebnis eines PCR-Screening-Programms in ganz Wuhan zwischen 14. Mai und 1. Juni 2020 berichtet. (7) Dabei wurden fast 10 Millionen (!) Menschen untersucht. Neue symptomatische Fälle wurden nicht gefunden, aber 300 asymptomatische Personen. Unter den engen Kontaktpersonen dieser asymptomatischen Personen (N = 1.174) fand sich kein positiver Fall. Es gab also danach keinen Hinweis auf asymptomatische Übertragungen, obwohl jeweils nur enge Kontaktpersonen untersucht wurden.

Ein systematischer Review mit Metaanalyse über Corona-Übertragungen in Haushalten erschien im Dezember 2020 und ergab erwartungsgemäß eine höhere Übertragungsrate ausgehend von symptomatischen Index-Fällen (18,0 %) als ausgehend von asymptomatischen Fällen, bei denen die Übertragungsrate sogar nur 0,7 % betrug. (8) (…) Wie gering dann aber erst das Risiko sein muss, dass eine Erregerübertragung ausgehend von asymptomatischen Personen bei den flüchtigen Kontakten im öffentlichen Raum stattfindet, ist nie untersucht worden. Dennoch mussten trotz dieser Datenlage weiterhin knapp 80 Millionen Menschen in Deutschland – und insbesondere Kinder – bei zahlreichen Gelegenheiten in der Öffentlichkeit, sogar außerhalb von geschlossenen Räumen Masken tragen. (…)

Zusammenfassend kann die vom RKI zitierte wissenschaftliche Grundlage für die Maskenempfehlung im öffentlichen Raum folgendermaßen beurteilt werden:

- 1. Nicht evidence-based: Es gibt aus der im Beitrag des RKI zitierten Fachliteratur keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Masken (ganz gleich welcher Art), die von der normalen Bevölkerung im öffentlichen Raum (Geschäfte, ÖPNV, Schulen etc.) getragen werden, die Erregerübertragung bei respiratorischen Infektionen auf der Ebene der Bevölkerung reduzieren können. (…)

- 2. „Unbemerkte Übertragung“ selten: Das RKI führt keine Belege für die Aussage am Anfang des Beitrags an, dass es eine zunehmende Evidenz dafür gebe, „dass ein hoher Anteil von Übertragungen unbemerkt erfolgt“. Man muss festhalten: Genau diese angebliche Möglichkeit der unbemerkten Übertragung war der Grund für die „Neubewertung“ von Masken in der Öffentlichkeit durch das RKI. Schon damals aber gab es keine Belege dafür. (…)

- 3. Epidemiologischer Zusammenhang entscheidend: Zwar führt das RKI in dem Beitrag an, dass „Ausbruchsuntersuchungen und Modellierungsstudien“ zeigten, dass „die rasche Ausbreitung von SARS-CoV-2 auf einem hohen Anteil von Erkrankungen beruhe, die initial mit nur leichten Symptomen beginnen, ohne die Erkrankten in ihrer täglichen Aktivität einzuschränken. Bereits 1–3 Tage vor Auftreten der Symptome kann es zu einer Ausscheidung von hohen Virusmengen kommen. Eine teilweise Reduktion dieser unbemerkten Übertragung von infektiösen Tröpfchen durch das Tragen von MNB könnte auf Populationsebene zu einer weiteren Verlangsamung der Ausbreitung beitragen.“ Doch handelt es sich dabei, wie bereits oben erwähnt, um bekannte Tatsachen, die nichts mit den angeblich neuen wissenschaftlichen Belegen für die Wirksamkeit von Masken im öffentlichen Raum zu tun haben. (…)

Trotz all dieser offensichtlichen Einschränkungen in der Aussagefähigkeit der angeführten angeblichen Belege endet der Beitrag des RKI mit der Aussage:

„In dem System verschiedener Maßnahmen ist ein situationsbedingtes generelles Tragen von MNB (oder MNS, wenn die Produktionskapazität dies erlaubt) in der Bevölkerung ein weiterer Baustein, um Übertragungen zu reduzieren.“ (1)

Das RKI wechselt also von „kann“ und „könnte“ zu „ist“ oder: vom Möglichen zum Tatsächlichen – mit erheblicher Auswirkung. Nachdem sich nämlich das RKI auf den ersten beiden Seiten nur eher vorsichtig zu den möglichen positiven Auswirkungen geäußert hat („könnte“, „kann“), spricht es in diesem letzten Satz mit „ist“ aber so, als ob das Tragen von Masken tatsächlich, also durch die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen bestätigt, ein solcher Baustein wäre, dies allerdings, ohne dass dafür eine wissenschaftliche Grundlage angeführt würde (und auch könnte).

Diese Formulierung am Ende des Beitrags ist eine ‘politische’ Aussage und mag für all die Leser (zum Beispiel Politiker, Journalisten) gewählt worden sein, die nur den letzten Satz (oder Absatz) eines Artikels lesen, weil dort oft ein (leicht lesbares) kurz gefasstes Resümee gegeben wird. Bei den Lesern hängen bleibt damit der Eindruck, dass eine positive Wirkung der Maskenempfehlung für den öffentlichen Raum eine ‘Tatsache’ darstellt – was jedoch gerade nicht der Fall ist (…).

Für die Politik war diese Aussage jedoch essentiell, um die Maskenpflicht verhängen zu können, weil damit das RKI als die entscheidende wissenschaftliche Behörde Deutschlands für die Prävention von Infektionen, der die Gerichte in aller Regel eine hohe Bedeutung zumessen, die entscheidende Begründung der Maskenpflicht geliefert hat.

Fazit: Zum Zeitpunkt des RKI-Beitrags wurden weder vom RKI noch von der WHO (2019) noch von ECDC oder CDC wissenschaftliche Daten für eine positive Wirkung von Masken in der Öffentlichkeit (im Sinne einer reduzierten „Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung“) vorgelegt, weil es – und dies gilt auch noch jetzt vier Jahre später – solche Daten nicht gibt. (1,9,10,11) (…)

Es gibt zahlreiche Beispiele aus anderen Ländern, wo, wie zum Beispiel in Spanien, trotz strengster Maskenpflicht zwischen Juli und Ende Oktober 2020 die Fallzahlen der positiv getesteten Personen extrem anstiegen, während sie in Schweden ohne Maskenpflicht im selben Zeitraum deutlich niedriger waren. (12) Dafür gibt es weitere Beispiele aus anderen Ländern: trotz Maskenpflicht stiegen die Zahlen der positiven Testergebnisse stark an. (13,14) Man kann aber ähnliches auch für Deutschland aus den Daten des RKI sehen (Einführung der Maskenpflicht am 27. April 2020) (zum Beispiel in den täglichen Situationsberichten). Ebenso sagte der inzwischen pensionierte Leiter der österreichischen AGES (Agentur für Gesundheit), dass weder die Einführung der Maskenpflicht noch ihre Aufhebung messbare Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen in Österreich gehabt haben. (15) In den letzten zwei Monaten des Jahres 2020 hatte auch in Schweden die Zahl der positiv getesteten Personen deutlich zugenommen, allerdings nicht in dem Maße wie in Österreich, wo die Maskenpflicht fast durchgängig seit dem Frühjahr 2020 galt. Auch bei all diesen öffentlich zugänglichen Daten aus zahlreichen Ländern können nicht be- beziehungsweise erkannte Einflussfaktoren eine Rolle gespielt haben, aber auffällig ist, dass sich in keinem der Länder ein Effekt der Maskenpflicht auf die ‘Fallzahlen’ zeigte. (…)

Wegen fehlender wissenschaftlicher Grundlage und damit fehlender Belege für eine Wirksamkeit im beabsichtigten Sinne hätte gemäß Paragraf 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes, wo ausdrücklich wissenschaftliche Belege gefordert werden, aber kein Raum für politische Entscheidungen gelassen wird, eine Maskenpflicht nicht ausgesprochen werden dürfen. Insbesondere längeres oder gar stundenlanges Tragen von Masken, wie es insbesondere bei Schulkindern sowie bei medizinischem Personal der Fall war, ist sehr belastend und ist ganz offensichtlich keine ‘milde’ Maßnahme. Eine Maskenpflicht war aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage nicht gerechtfertigt – ganz entgegen den zahlreichen Behauptungen. Nutzen und Risiken wurden nie verantwortungsvoll und umfassend gegeneinander abgewogen, ein Nutzen wurde behauptet, aber Risiken wurden negiert. Die Maskenpflicht wurde also entgegen den damals schon verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen erlassen und war damit eine politische Maßnahme.

🆘 Unserer Redaktion fehlen noch 93.750 Euro!

Um auch 2025 kostendeckend arbeiten zu können, fehlen uns aktuell noch 93.750 von 125.000 Euro. In einer normalen Woche besuchen im Schnitt rund 250.000 Menschen unsere Internetseite. Würde nur ein kleiner Teil von ihnen einmalig ein paar Euro spenden, hätten wir unser Ziel innerhalb kürzester Zeit erreicht. Wir bitten Sie deshalb um Spenden in einer für Sie tragbaren Höhe. Nicht als Anerkennung für erbrachte Leistungen. Ihre Spende ist eine Investition in die Zukunft. Zeigen Sie Ihre Wertschätzung für unsere Arbeit und unterstützen Sie ehrlichen Qualitätsjournalismus jetzt mit einem Betrag Ihrer Wahl – einmalig oder regelmäßig: