Nach Jahren der Krise ist Die Linke in Berlin plötzlich zweitstärkste Kraft – das Bürgermeisteramt scheint in Reichweite. Doch statt Euphorie herrscht Nachdenklichkeit: Was heißt regieren, wenn man nicht mehr alles mitmachen will?

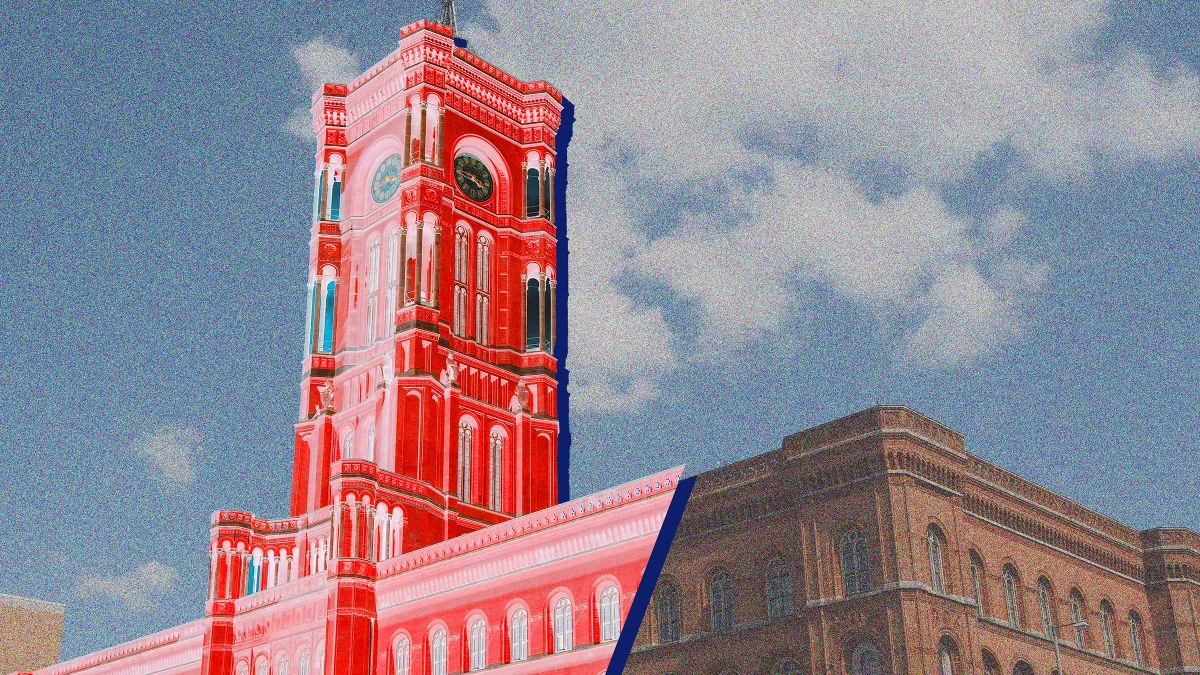

Das Rote Rathaus in Berlin: Könnte hier vielleicht Die Linke bald die Bürgermeisterin stellen?

Collage: der Freitag; Material: Imago Images

„Heute New York, morgen Berlin.“ Das schrieb ein User auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky, nachdem am 24. Juni in der US-Metropole der Sozialist Zohran Mamdani die demokratischen Vorwahlen für die Kandidatur als Bürgermeister gewonnen hatte. Die Wahl im November muss er noch für sich entscheiden, die Chancen stehen aber gut.

Und morgen dann Berlin? Auch das scheint nicht mehr ganz unwahrscheinlich: Eine Woche vor Mamdanis großem Abend hatte eine Wahlumfrage zum Berliner Abgeordnetenhaus für Aufsehen gesorgt, in der die Zustimmung für die Linkspartei auf 19 Prozent geklettert war. Damit liegt sie derzeit auf dem zweiten Platz, nach der regierenden CDU, die auf 25 Prozent kommt, und vor SPD und Grünen.

Einerseits ist das nicht überraschend:

ent geklettert war. Damit liegt sie derzeit auf dem zweiten Platz, nach der regierenden CDU, die auf 25 Prozent kommt, und vor SPD und Grünen.Einerseits ist das nicht überraschend: Bei der Bundestagswahl Ende Februar hatte Die Linke in der Hauptstadt mit fast 20 Prozent der Zweitstimmen sogar vorne gelegen. Andererseits ist es spektakulär, wenn man bedenkt, dass die Partei bei den Abgeordnetenhauswahlen 2023 nur 12,2 Prozent holte und in Umfragen im letzten November sogar auf sechs Prozent abgesackt war.Auf den ersten Blick scheint damit die Sache klar: Die Linke nimmt Kurs auf das Bürgermeisteramt in der größten Stadt des Landes! Die guten Umfragewerte erfordern es, und überdies hat sie in der Hauptstadt schon einige Regierungserfahrungen angesammelt: Von den letzten 25 Jahren hat Die Linke 17 Jahre mitregiert. Nun eine rot-rot-grüne Koalition unter eigener Führung anzustreben, ist da nur folgerichtig. Oder?Ironie der Geschichte: Gerade jetzt hat sich das alte Machtzentrum aufgelöstDass das so klar noch nicht ist, hat etwas mit einer Ironie der Geschichte zu tun: Auf der einen Seite ist die Linkspartei in Berlin stark wie lange nicht, auch die Mitgliedschaft ist gewachsen, auf 15.400 im Mai 2025, innerhalb eines halben Jahres hat sie sich verdoppelt – die Partei ist jünger und weiblicher geworden.Die klassischen ‚Regierungslinken‘ sind so einflusslos wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte des LandesverbandesAuf der anderen Seite hat sich das alte Machtzentrum um den früheren Kultursenator und Landesvorsitzenden Klaus Lederer, das die Hauptstadtlinke lange dominiert hat, aufgelöst; die klassischen „Regierungslinken“ sind so einflusslos wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte des Landesverbandes.Diese Verschiebung hatte sich schon seit einiger Zeit abgezeichnet. Kulminiert war die Auseinandersetzung in den Austritten von Lederer und vier weiteren Genoss*innen nach einem Streit um einen Antisemitismusantrag auf dem Landesparteitag im Herbst 2024. Dass es dabei auch um größere politische Fragen ging, hatten die Ausgetretenen in einer Erklärung selbst formuliert: „Seit einiger Zeit ist es uns immer weniger möglich, uns in unserem Landesverband für unsere inhaltlichen Positionen und strategischen Orientierungen einzusetzen.“Die regierungsorientierte Berliner Linkspartei, die auch der Konkurrenz als „vernünftig“ genug galt, um sie an der Macht zu beteiligen, gibt es so also nicht mehr. Stattdessen hat der basisorientierte Flügel an Einfluss gewonnen – und die Eintritte seit Jahresbeginn haben die Partei zusätzlich verändert. Unter anderem deshalb ist im Moment nicht ganz klar, wo die Reise des Landesverbandes hingeht.Kein Enthusiasmus – dafür kritisches Nachdenken über RegierungspraxisVor diesem Hintergrund ist zwar die Begeisterung über die Umfragewerte in der Partei groß – und der Landesparteitag im Mai hat das Ziel ausgegeben, bei den Wahlen 2026 stärkste Kraft zu werden. Von Enthusiasmus kann dagegen keine Rede sein.Im Gegenteil: Auf besagtem Landesparteitag stimmten die Delegierten auch für einen „Strategieprozess zur Regierungsbeteiligung“. Bis zum Abschluss einer kritischen Auswertung wird es – laut Beschluss – „keine öffentliche Vorfestlegung auf eine Regierungsbeteiligung“ geben.Dass ein reiner Oppositionswahlkampf nicht möglich ist, wenn man stärkste Kraft werden will und zudem fast 70 Prozent der Berliner*innen mit der CDU-SPD-Regierung unzufrieden sind, ist dabei vielen in der Partei klar.Dass positive Veränderung nicht automatisch durch eine Beteiligung an der Regierung kommt, allerdings ebenso. Der Beweis dafür wurde in Berlin mehrfach erbracht: In den Nullerjahren haben Linke in zwei rot-roten Senaten unter Klaus Wowereit (SPD) Privatisierungen und eine Politik des Sozialkahlschlags mitgetragen.In den Nullerjahren haben Linke in zwei rot-roten Senaten unter Klaus Wowereit (SPD) Privatisierungen und eine Politik des Sozialkahlschlags mitgetragenIn diese Regierungszeit war die PDS 2001 mit 22,6 Prozent hineingegangen und 2011 Die Linke mit 11,7 Prozent wieder herausgekommen. Bei den folgenden Eintritten in den Berliner Senat – diesmal mit SPD und Grünen – 2016 und 2021 versprach man, es anders zu machen. Inwiefern dieses Versprechen eingelöst wurde – darüber gehen die Meinungen in der Partei auseinander.Zwar ist diese Zeit, anders als die rot-roten Jahre, nicht als eine des totalen Ausverkaufs in Erinnerung geblieben; mit der Einführung eines kostenlosen Schulessens und der Gratis-Fahrkarte für Schüler*innen konnten sogar Verbesserungen erreicht werden.Dass aber der Volksentscheid über die Vergesellschaftung von Wohnraum nicht umgesetzt wurde, empfinden viele als Makel. Dies soll nun eine jener Bedingungen sein, unter der man es nicht mehr macht in einem Senat – das ist ebenfalls Beschlusslage des Landesparteitags.Berliner Linke-Wahlkampf: Die eigenen Inhalte nach vorne stellen„Wir werden vor allem einen Wahlkampf machen, bei dem wir unsere eigenen Inhalte nach vorne stellen“, sagt die Co-Landesvorsitzende Kerstin Wolter. Das werde ein Unterschied zu früheren Wahlkampagnen sein, die eher als Lagerwahlkämpfe geführt wurden. Eine in der Mitgliedschaft weitverbreitete grundsätzliche Ablehnung des Regierens gebe es nicht, so Wolter.Wohl aber eine Erwartungshaltung, in Regierungsverantwortung Reformmöglichkeiten auszureizen und in den Markt einzugreifen, etwa mit einem Sicher-Wohnen-Gesetz oder eben der Umsetzung des Volksentscheids.Schon Mitte Juli wird die Vorwahlkampagne starten: In Haustürgesprächen sollen Berliner*innen zu den drängendsten Problemen befragt werden – und die Ergebnisse dann in Wahlprogramm und -strategie einfließen. Ob Die Linke auch mit einer eigenen Bürgermeisterkandidatin antreten wird, ist indes noch nicht entschieden – aber angesichts der Umfragewerte gut möglich. Konkrete Namen werden bisher nur hinter vorgehaltener Hand genannt.Konkrete Namen nur hinter vorgehaltener HandZum einen ist da Katja Kipping. Die frühere Bundesparteivorsitzende war von 2021 bis 2023 Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, bis Die Linke nach den Wiederholungswahlen 2023 aus der Landesregierung flog. Von den Genoss*innen mit Berliner Regierungserfahrung ist die 47-Jährige die Einzige, bei der es denkbar erscheint, dass sie auch unter den neuen Bedingungen eine zentrale Rolle spielen könnte.Eine andere, die immer wieder genannt wird, ist Elif Eralp. Die 44-jährige Juristin und Kreuzbergerin ist seit 2021 Mitglied des Abgeordnetenhauses und seit Kurzem auch stellvertretende Landesvorsitzende. Eralp wäre die erste migrantische Spitzenkandidatin der Berliner Linkspartei.Ebenso wie Ferat Koçak, der aus dem Abgeordnetenhaus in den Bundestag gewechselt ist. Dass er das Versprechen gegeben hat, die Neuköllner*innen dort als Wahlkreisgewinner zu vertreten, spricht eher gegen eine Kandidatur. Zum Bürgermeister würden SPD und Grüne den 46-Jährigen wahrscheinlich ohnehin nicht machen; ihnen ist er zu radikal.Vorstellbar wäre aber ein Wahlkampf, der auf roten Haltelinien fußt – etwa: keine Abschiebungen mehr, kein Racial Profiling, „abolish the Police“. So eine Kampagne würde bestimmt einiges aufwirbeln – allerdings kaum in eine Regierungsbeteiligung münden.Oder doch jemand ganz anderes, den noch keiner auf dem Schirm hat? Auch das ist möglichAuch gerade erst in den Bundestag eingezogen ist zudem Katalin Gennburg, die vieles der „neuen“ Linken repräsentiert. Die 41-Jährige hat drei Mal mit Basisorientierung und Kampagnenwahlkampf ein Direktmandat für das Berliner Abgeordnetenhaus errungen. Dass sie eine prominente Rolle im Berliner Wahlkampf spielen könnte, ist trotz ihres Wechsels in den Bundestag nicht ausgeschlossen – auch, weil sie als Wohnungsexpertin gilt.Oder doch jemand ganz anderes, den noch keiner auf dem Schirm hat? Auch das ist möglich. Gesichter wie Heidi Reichinnek oder Ines Schwerdtner, die heute die Bundespartei prägen, waren vor nicht allzu langer Zeit schließlich auch noch weitgehend unbekannt. Die vielen Neumitglieder kommen gerade erst an. Wer weiß, welche Talente unter ihnen schlummern. Immerhin: Auch Zohran Mamdani kannten vor einem Jahr in New York nur wenige.