In der Holocaustforschung ist queere Geschichte noch ein relativ neues Feld. Vor allem fehlen Daten zu queeren, weiblichen Gefangenen in den Konzentrationslagern und Ghettos

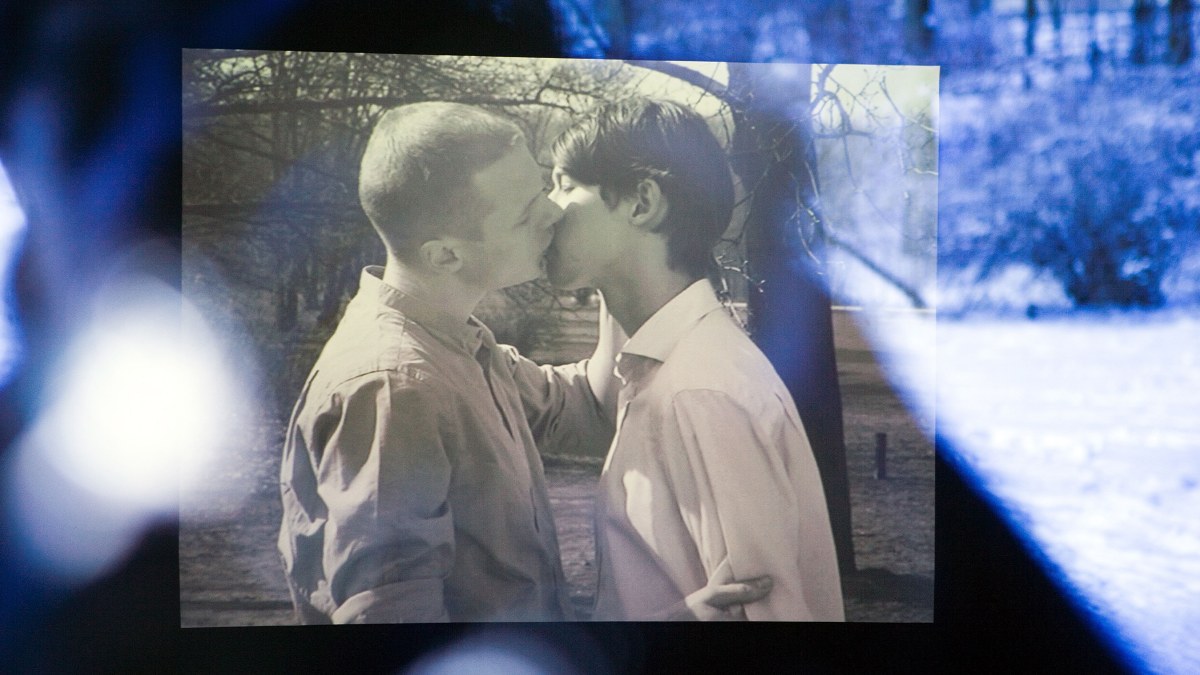

Denkmal in Berlin-Tiergarten für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen

Foto: Paul Hahn/laif

Im Zentrum der institutionellen Holocaust-Erinnerung weltweit stehen männliche Figuren: In Polen sind es der Widerstandskämpfer Jan Karski oder Oskar Schindler, dessen Museum in Krakau jährlich Hunderttausende Besucher*innen anzieht. In Belarus ist es der Künstler Mikhail Savitsky, der drei NS-Lager überlebte. Die bekanntesten Memoiren über die Grauen der Lagerrealität schrieben Elie Wiesel, Primo Levi und Viktor Frankl.

Ohne die Bedeutung dieser Stimmen schmälern zu wollen, stellt sich die Frage: Wo sind die Geschichten der anderen – oder andere, queere Geschichten?

Homosexuelle Kontakte wurden strafbar, als das preußische Antisodomiegesetz nach 1871 als Paragraph 175 in das deutsche Reichsstrafgesetzbuch übernommen wurde. Trotz des Ve

Übersetzung: Juri Wasenmüller

rde. Trotz des Verbots blühte queeres Leben in der Zwischenkriegszeit in vielen Teilen des Landes auf. In den 1920er Jahren beherbergte die Metropole Berlin ein buntes Kaleidoskop an Kabaretts, queeren Bars, Bällen und Nachtclubs für schwule Kunden. Die überwiegende Mehrheit dieser schätzungsweise 80 bis 100 Lokale blieb bis weit in das Jahr 1935 hinein geöffnet. Theater hatten ein breites Repertoire an Stücken mit queeren Referenzen. Zeitschriften wie Die Freundin oder Eros wurden offen verkauft. Robert Beachy, US-amerikanischer Geschichtsprofessor und Autor von Gay Berlin: Birthplace of a Modern Identity beschreibt die Atmosphäre im späten 19. Jahrhundert in der deutschen Hauptstadt als „homoerotische Brüderlichkeit“, die es ermöglichte, dass Queers sich untereinander fanden.Placeholder image-2Trotz des sprachlichen Fokus auf „männliche“ Begriffe und schwules Leben gab es immer auch queere Verbindungen unter Frauen, wenn auch weniger sichtbar. Beliebte Damenclubs und lesbische Vereine waren etwa das „Violetta“ und „Monbijou“. In den 1910er bis 1930er Jahren war die offen lesbische Claire Waldoff auf der Berliner Varietébühne zu sehen, bekannt für ihren Auftritt mit Krawatte und Zigarette.Experimente an homosexuellen GefangenenMit der Verschärfung der Gesetzgebung im Jahr 1935 nahm die Verfolgung zu. Die Nazis betrachteten schwule Männer als ungeeignete Soldaten und nutzlose Ehemänner. Homosexualität wurde als Krankheit angesehen. Zwischen 1943 und 1944 führte der dänische Arzt Carl Værnet auf Anweisung Heinrich Himmlers in den Konzentrationslagern Buchenwald und Neuengamme Experimente an homosexuellen Gefangenen durch. Er implantierte Kapseln mit „einem männlichen Hormon“ in die Leisten der Männer, welches ihre sexuelle Orientierung ändern sollte. Die Experimente waren nicht nur wissenschaftlich unbegründet, sondern auch extrem schmerzhaft und führten zu schweren physischen und psychischen Verletzungen, sogar zum Tod.Die genaue Zahl der Homosexuellen, die in die Lager deportiert wurden, ist schwer zu bestimmen. Trotz des Paragraphen 175 und „rosa Winkeln“ (mit denen homosexuelle Häftlinge in den Konzentrationslagern gekennzeichnet wurden, Anm. d. Red.), die es Forschenden erleichtern, ihre Namen in Archiven zu identifizieren, sowie Gestapo-Verhörprotokollen, die Informationen über intime Kontakte liefern, bleiben Fragen offen. Soll die Verfolgung in den annektierten Gebieten mitgezählt werden? Und was ist mit den Homosexuellen, die zwar in Gefängnissen inhaftiert, aber nicht in Lager deportiert wurden? Die polnische Historikerin Joanna Ostrowska argumentiert, dass letztere Fälle tatsächlich die Mehrheit ausmachen würden. Die mittlerweile verstorbene Joan Ringelheim, Direktorin für Oral History am United States Holocaust Memorial Museum, nannte eine Zahl von „etwa 250.000 ermordeten Homosexuellen“; der Historiker Robert Beachy spricht von „über 100.000 deutschen Männern, die nach Paragraph 175 angeklagt wurden, von denen schätzungsweise 5.000 bis 15.000 in Gefängnissen und Lagern umkamen“, während Ostrowska (unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien) die Morde an Homosexuellen mit 100.000 bis 150.000 beziffert. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.Queere Frauen wurden von Nazis nicht systematisch verfolgtDas Problem der unzureichenden Informationen wird besonders deutlich, wenn es um die Kategorie queerer weiblicher Gefangener geht. Es gab keinen spezifischen Gesetzesartikel, der intime Beziehungen zwischen Frauen unter Strafe stellte. Queere Frauen wurden von den Nazis also nicht systematisch verfolgt, da sie sie in erster Linie in ihrer Rolle als Frauen sahen – und damit biologisch in der Lage, ihre Hauptfunktion des Gebärens zu erfüllen. Queere Frauen wurden oft aus anderen Gründen inhaftiert, die das Regime stärker beunruhigten: als Kommunist*innen, Jüd*innen, Sinti*zze und Rom*nja oder als „Kriminelle“, in diesem Fall mit einem schwarzen Dreieck als „asozial“ markiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Beziehungen unter Lagerinsass*innen gegeben hätte. Möglicherweise entdeckten Mädchen oder Frauen ihr gleichgeschlechtliches Begehren auch erst im Lager, ohne sich notwendigerweise als lesbisch oder queer zu identifizieren.Placeholder image-1Einer der wenigen dokumentierten Fälle ist das Schicksal der jüdischen Lesbe Henny Schermann. 1940 verhaftet, wurde sie in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert. Der Nazi-Arzt Friedrich Mennecke, der an der Durchführung des „T-4“-Euthanasieprogramms beteiligt war, versah die Rückseite ihres Fotos mit dem Kommentar „lüsterne Lesbe, besucht nur [homosexuelle] Bars“. Die Bemerkung deutet darauf hin, dass ihre anschließende Verlegung in das Euthanasiezentrum Bernburg, wo Schermann in einer Gaskammer getötet wurde, eher auf ihre sexuelle Orientierung als auf ihre jüdische Herkunft zurückzuführen ist. Wie viele queere Frauen in ähnlichen Zentren starben, ist unbekannt. Eine dokumentierte Bestätigung der sexuellen Orientierung wie im Fall von Henny Schermann ist äußerst selten.Lesben, die sich vorsichtig verhielten, hatten die Chance, relativ sicher zu bleiben. Die erwähnte Kabarettsängerin Claire Waldoff zog beispielsweise nach Hitlers Ernennung mit ihrer Partnerin Olga von Roeder aus Berlin nach Bayern, wo sie ihren Lebensabend verbrachten.Oft sind es Erinnerungen, die Aufschluss über lesbische Beziehungen gebenUm Biographien von Lagerinsass*innen nachzuzeichnen und mehr über ihre sexuelle Orientierung zu erfahren, bedarf es oft komplexer Forschung. Aufgrund der speziellen Lagerbuchführung der Nazis und des geringen Forschungsinteresses an weniger offensichtlichen Geschichten aus dem Holocaust sind die einzigen Informationsquellen über das Leben queerer Frauen in Lagern oft ihre eigenen Erinnerungen: Interviews, Tagebücher oder (mit viel Glück) Bücher.Hier liegt ein weiteres Problem – intime Beziehungen zum gleichen Geschlecht finden in diesen Memoiren so gut wie keine Erwähnung. Das zeigt sich etwa, wenn man sich das umfangreiche Archivmaterial der USC Shoah Foundation mit über 52.000 Interviews mit ehemaligen Gefangenen anschaut. Anna Hájková, tschechische Historikerin und Spezialistin für queere Holocaust-Geschichte, sieht den Grund in der Unmöglichkeit, queere Themen innerhalb des „heteronormativen Rahmens der Holocaust-Forschung“ zu diskutieren. Aufgrund der Sensibilität des Themas und oft auch aus Angst vor Verurteilung sprachen nur wenige nach 1945 über die intimen Beziehungen zwischen Frauen in Lagern oder Ghettos. Es waren auch nur wenige bereit, diesen Geschichten zuzuhören. „Solchen Erinnerungen wird keine historische Relevanz zugesprochen; die Forschung hat sich immer auf andere Stimmen und Dimensionen konzentriert: politische und nationale“, fasst die Historikerin Ostrowska bitter zusammen.Ein lebendiges und seltenes Beispiel ist dagegen Erica Fischers Roman Aimée & Jaguar. Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943 aus dem Jahr 1994. Sie basiert auf der wahren Geschichte der Beziehung zwischen der Hausfrau Lilly Wust und der jüdischen Untergrundaktivistin und Dichterin Felice Schragenheim. Eine weitere Ausnahme ist der Fall der Lesbe Margot Heumann. In einem Interview aus dem Jahr 1992 erwähnte sie ihre Zuneigung zu einem Wiener Mädchen namens Dita Neumann, die sie „eine sehr, sehr gute Freundin“ nennt.Symptomatisch beschreibt Heumann diese jugendliche Leidenschaft eher in Begriffen von Unterstützung und Fürsorge als von Anziehung und Begehren. Dreißig Jahre später, im Interview mit der Historikerin Hájková, die selbst offen lesbisch ist, reflektiert Heumann ihre Erfahrungen viel mutiger und mit anderem Vokabular. Im Juni 2021 wurden ihre Erinnerungen in Dokumentartheaterform als Das wundersame Leben der Margot Heumann auf deutsche Bühnen gebracht. Sex als Werkzeug und Tauschangebot in KonzentrationslagernSexualität in den Lagern war genauso veränderlich und komplex wie in der Außenwelt. Einige, wie Felice Schragenheim, waren sich ihrer Orientierung bewusst; andere entdeckten ihre Anziehung erst im Lager und hatten vielleicht, wie die 14-jährige Margot, nicht die richtigen Worte für ihre neuen Gefühle. Zu bedenken ist, dass Sexualität, unabhängig von den Umständen, immer auch Teil von Machtdynamiken war.In Konzentrationslagern nutzten Menschen Sex und Intimität im weiteren Sinne als Werkzeuge, um zu überleben. Sie tauschten Sex gegen Nahrung, Kleidung, den Schutz durch andere Häftlingsgruppen oder SS-Wachen. „Die Tatsache, dass Menschen selbst in den extremsten Situationen menschliche Nähe, Intimität, Zuneigung und Sex suchten, zeigt, wie sehr Sexualität ein zentraler Bestandteil des menschlichen Verhaltens ist“, fasst Anna Hájková zusammen.Joan Ringelheim warnte Forschende davor, Frauengemeinschaften oder sogenannte Lager-Familien zu romantisieren und zu heroisieren. Es ist leicht, sich auf die Erinnerungen der Gefangenen zu beschränken und die biologische „Anpassungsfähigkeit“ von Frauen als „angeborene Fähigkeit“ zur Fürsorge und Unterstützung hervorzuheben. Eine solche Herangehensweise vereinfacht jedoch das Verständnis von Feinheiten der Mikroprozesse und Dynamiken des Lagerlebens erheblich. In der Gemeinschaft von Frauen gab es Fürsorge und Unterstützung – aber es gab auch Homophobie, Aggression und Unterdrückung.Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald, Majdanek, Sobibor sowie das Netzwerk der von den Bolschewiki in der UdSSR organisierten Lager hätten – in den Worten von Hannah Arendt – „niemals passieren dürfen“. Die Erinnerung an dieses tragische Kapitel der Weltgeschichte wurde jedoch von Erinnerungsinstitutionen über Jahrzehnte hinweg instrumentalisiert, und die Zeugnisse der Gefangenen durchliefen – zusätzlich zu den natürlichen Verzerrungen aufgrund der flüchtigen Natur der Erinnerung – ideologische Filter. Diese bergen das Risiko, die Erfahrungen der ehemaligen Gefangenen zu romantisieren oder zu heroisieren. In keiner Weise soll die Bedeutung der Gesten geschmälert werden, die unter unmenschlichen Bedingungen täglich von denen gezeigt wurden, die es schafften, in den Lagern menschlich zu bleiben. Gleichzeitig müssen wir die Relevanz der Gleichbehandlung unterschiedlicher Geschichten verstehen. Wir sind verpflichtet dazu, auch „unheorische“ Geschichten zu hören und ihnen Gehör zu verschaffen, genau wie allen anderen Geschichten, die aus offiziellen Diskursen um den Holocaust ausgeschlossen werden. Die Kosten des Schweigens könnten sonst zu hoch sein.