Christoph Links war selbst Verleger und forscht nun schon seit vielen Jahren zur Geschichte des „Leselandes“ DDR. Ein Gespräch

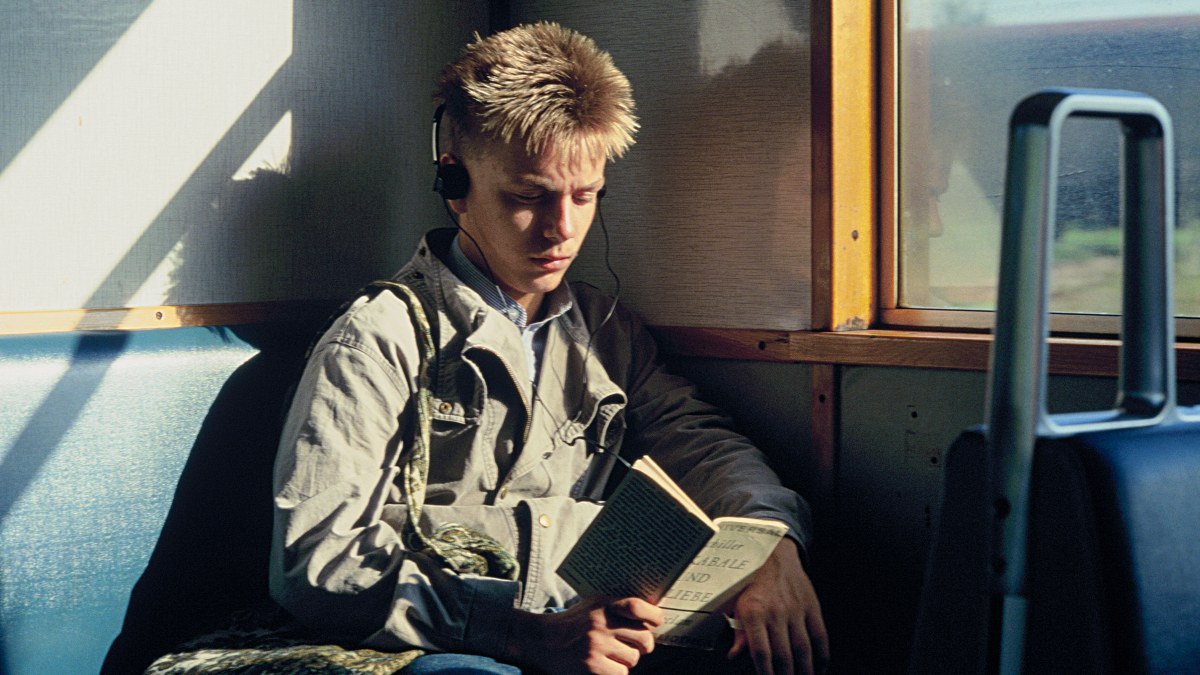

Durchs Leseland DDR mit „Kabale und Liebe“ statt Hammer und Sichel

Foto: Harald Hauswald/Ostkreuz

Bücher hatten in der DDR einen hohen Stellenwert. Nach der Wende wurden die staatlichen Verlage und Volksbuchhandlungen bekanntlich privatisiert, die Hälfte der Bibliotheken abgewickelt. Nach zehnjähriger Forschung liegt nun der dritte Band zur Buchhandelsgeschichte der DDR vor. Die Edition ergänzt die wissenschaftliche Reihe Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Christoph Links hat daran mitgewirkt.

der Freitag: Herr Links, nach zehnjähriger Forschung liegt nun die Buchhandelsgeschichte der DDR mit allen ihren Aspekten in drei Bänden mit gut 2.000 Seiten vor, erarbeitet von circa 50 Fachleuten. Lässt sich daraus ein Fazit über das „Leseland“ ziehen? Gibt es ein übergreifendes, spezifisches Charakteristikum

;bergreifendes, spezifisches Charakteristikum der Buchhandelsgeschichte der DDR?Ja, durchaus. Es waren extrem wenige Verlage, die eine Lizenz in der DDR hatten, am Ende nur 78. Zur gleichen Zeit gab es in der Bundesrepublik rund 2.000 Verlage. Das Ergebnis dieser rigiden Zulassungspolitik war, dass es zu vielen Themenbereichen jeweils nur einen Verlag gab – etwa für Sport, Landwirtschaft oder Landkarten. Dadurch verfügten diese über eine Monopolstellung, konnten hohe Auflagen drucken und hatten einen gesicherten Absatz. Dies ermöglichte niedrige Preise und erbrachte trotzdem gute Gewinne. Nur im Bildungsbereich gab es Subventionen. Das Nachsehen hatten die Autoren, wenn ein Projekt abgelehnt wurde.Als erstes fällt einem – naturgemäß müsste man fast sagen – die Frage nach der Zensur und den möglichen Spielräumen ein. Lassen sich Entwicklungen von der sowjetischen Zensur in der SBZ über die Ulbricht-Zeit hin zu Honecker und danach ausmachen?Insgesamt wurde es mit den Jahren allmählich etwas liberaler, wobei sich dies in Wellenbewegungen vollzog. Nach dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 gab es Versuche der Entstalinisierung, man diskutierte in der SED-Führung sogar die Abschaffung der Zensur. Das wurde 1956/58 wieder zurückgedreht. Nach dem Machtwechsel von Walter Ulbricht zu Erich Honecker 1971 war dann von „Tabufreiheit“ in der Kunst die Rede, doch nach der Ausweisung von Wolf Biermann 1976 und den nachfolgenden Protesten aus der Kulturszene verschärfte sich die Kontrollpolitik wieder. Erst in den 1980ern konnten viele Verlage ihr Programm sichtbar weiten, was mit der internationalen Anerkennung der DDR nach 1971 und mit den Exportinteressen zusammenhing.Überrascht hat uns bei den Recherchen, dass vor allem der Westen den Austausch bremste, Das weite Spektrum der Musik-, Fach- und Sachbuch-Verlage erschien weniger ideologiegeleitet und -anfällig. Hier gab es ja auch durchaus ein lukratives Lizenzgeschäft mit dem Westen. Wie sah es überhaupt mit dem wechselseitigen Lizenzverhältnis aus. In der Verlagsgeschichte ist von „asymmetrischer Verflechtung“ die Rede. Was meint das?Der ost- und westdeutsche Buchmarkt blieb auch nach den Währungsreformen in West und Ost 1948 und trotz des Mauerbaus von 1961 aufeinander bezogen. Man traf sich auf den Buchmessen, tauschte Prüfexemplare und vereinbarte Lizenzgeschäfte, wodurch etwa ostdeutsche Autoren auch in der Bundesrepublik viele Leser finden konnten. Allerdings war der Austausch ein höchst bürokratischer Vorgang. Entweder konnten Waren im Zuge eines Clearing-Verfahrens gegenseitig verrechnet werden oder es gab Kompensationsgeschäfte, bei denen Lieferungen aus dem Westen mit Druckleistungen im Osten beglichen wurden. Für solche Druckaufträge waren in der BRD 15 behördliche Schritte erforderlich. Immerhin verdoppelte sich das Austauschvolumen von rund 13 Millionen D-Mark Mitte der 1960er auf etwa 26 Millionen in den 1980er Jahren. Überrascht hat uns bei den Recherchen, dass vor allem der Westen den Austausch bremste. Die DDR drängte immer wieder auf umfangreichere Lieferungen, doch offenbar wollte man die Verbreitung anderer Wertevorstellungen oder die Werbung für ein anderes Gesellschaftssystem nicht befördern.Wie sah das Verhältnis von Verlagen aus, die es dem Namen nach in Ost und West doppelt gab, etwa Insel oder Reclam?Zu den sogenannten Parallelverlagen ist umfangreich geforscht worden. Sie entstanden Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre durch die Abwanderung von Verlagsinhabern in den Westen. Da sie die Autorenrechte mitnahmen, gründeten sie dort ihre Verlage neu. Die mehrheitlich in Leipzig zurückgelassenen Firmen und Gebäude wurden verstaatlicht und von den Belegschaften unter neuer Eigentümerschaft fortgeführt. Das führte mitunter zu heftigen juristischen Konflikten und auch zu Ausschlüssen beim Export und bei der Präsenz auf der Frankfurter Buchmesse, wie im Falle von Reclam. Beim Insel Verlag dagegen, der ab 1963 in Frankfurt am Main zu Suhrkamp gehörte, fand man eher zur Kooperation. Ähnlich unterschiedlich verlief es bei den betroffenen Wissenschaftsverlagen.Wie erklärt sich die vergleichsweise große Zahl von Lektoren und Verlagsmitarbeitenden, von der man heute längst nicht mehr zu träumen wagt?Die gute Rentabilität aufgrund der geschilderten Monopolstellungen erlaubte eine ungewöhnlich große Zahl an Beschäftigten und damit eine besonders gewissenhafte Arbeit an den Texten, Gestaltung und Illustration der Bücher. Das Verhältnis von Mitarbeitern zu Titeln pro Jahr belief sich in der DDR üblicherweise auf eins zu zwei. Unter Marktbedingung ist eine Relation von eins zu fünf üblich. Ärgerlich war es dann, wenn die gut vorbereiteten Bücher nicht zum Termin oder in ausreichender Menge erscheinen konnten, weil es an geeignetem Papier oder Druckkapazitäten fehlte.Wie stand es um nicht lizenzierte oder gar illegale Verlage?Neben den überregional zugelassenen 78 Verlagen, die alle Manuskripte vor Drucklegung bei der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im Ministerium für Kultur genehmigen lassen mussten, existierten noch einige nicht lizensierte Kirchen-, Kalender- und Regionalverlage. Diese mussten ihre Publikationen von den Abteilungen Inneres der jeweiligen Verwaltungsbezirke freigeben lassen. Eine Ausnahme stellten Künstlerbücher dar, die, mit Graphiken und durchaus kritischen Texten versehen, bis zu 100 Exemplaren genehmigungsfrei waren. Daher blühten diese Editionen in den 1980er Jahren regelrecht auf, und es fanden sich schnell Sammler dafür. Auf dem Antiquariatsmarkt werden dafür heute Höchstpreise erzielt.Im Bibliotheksbereich gab es ein außergewöhnlich dichtes Netz von rund 17.000 öffentlichen Einrichtungen, Was hat es mit den geheimnisumwobenen „Giftschränken“ in den Bibliotheken auf sich?Im Bibliotheksbereich gab es ein außergewöhnlich dichtes Netz von rund 17.000 öffentlichen Einrichtungen. Die um ein Vielfaches größere Bundesrepublik verfügte lediglich über 13.000 Bibliotheken. Auch die Nutzung war im Osten viel stärker. Die Hälfte der DDR-Bevölkerung ging wenigstens einmal im Jahr zur Buchausleihe, in der Bundesrepublik nur ein Drittel. Bücher waren ein Stück Weltersatz und behandelten mitunter auch Themen, die in den streng kontrollierten Medien nicht vorkamen. Neben den vielen Gemeinde- und Betriebsbibliotheken gab es zwei zentrale Einrichtungen, an die auch die bundesdeutschen Verlage ihre Produktion als Belegexemplare übermittelten: die Deutsche Bücherei in Leipzig und die Staatsbibliothek in Ost-Berlin. Dadurch fanden sich dort auch Titel, die ansonsten verboten waren und bei einer privaten Einfuhr an der Grenze konfisziert wurden. Korrekterweise fand man sie auch im Katalog der beiden Bibliotheken, doch hatten sie nach der Signatur entweder ein W als Zusatz, was „Nur für den wissenschaftlichen Gebrauch“ bedeutete, oder die noch schärfere Eingrenzung ASF. Dahinter verbarg sich die „Abteilung spezielle Forschungsliteratur“. Diese durfte nur mit einem „Giftschein“, etwa von einer Universitätsleitung, in einem gesonderten kleinen Lesesaal benutzt werden. Das alles änderte sich zum Glück nach 1989.Was bleibt vom „Leseland“ DDR? Welche Errungenschaften, welche unwiederbringlichen Verluste gab es?Auf der Habenseite ist der besondere Stellenwert der Literatur im gesellschaftlichen Leben. Bücher wurden ernst genommen, waren Lebenshilfe im Alltag und Auslöser wichtiger Debatten. Bleiben werden auch viele hervorragende Übersetzungen – speziell aus dem osteuropäischen Sprachraum –, akribische wissenschaftliche Editionen und hervorragend gestaltete Werke. Zu den Verlusten gehören die Abwicklung der Hälfte der öffentlichen Bibliotheken und die Liquidierung von knapp 90 Prozent der Verlage und der dortigen Arbeitsplätze: aus 9.000 Mitarbeitenden wurden 900. Die Zahl der Buchhandlungen hat sich dagegen nahezu verdoppelt. Das in der deutschen Buchhandelsgeschichte einmalige Modell einer zentral gesteuerten und politisch streng kontrollierten Kulturlandschaft bietet nach wie vor reichlich Stoff für die historische Forschung.Placeholder image-1Christoph Links (1954 in Caputh geboren) gründete 1989 einen der ersten ostdeutschen Verlage. 2008 promovierte er mit einer Arbeit über die Privatisierung der DDR-Verlage im Zuge der Wiedervereinigung. Sein Verlag wurde 2019 Bestandteil der Aufbau-Verlagsgruppe