Ahoo Daryayi im Iran, Gisèle Pelicot in Frankreich: Frauen leisten weltweit Widerstand, indem sie die Scham die Seite wechseln lassen. In diesen Zeiten der Krise sind sie es, die aufräumen und retten. Warum eigentlich?

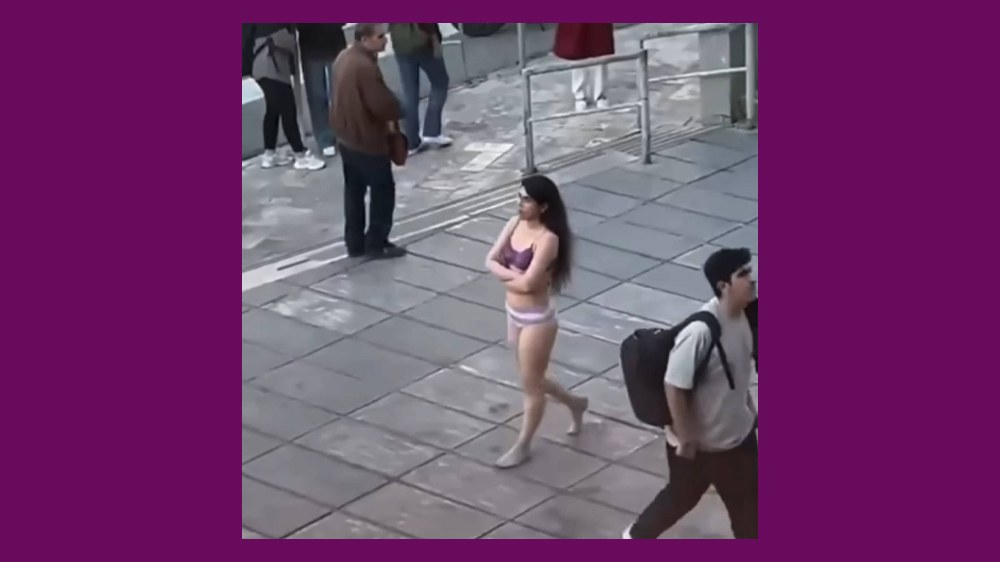

Protest in Unterwäsche: Ahoo Daryayi an der Islamischen Azad-Universität in Teheran

Foto: Starface/Imago Images

Sie geht. Sie geht einfach nur. Und damit wird Ahoo Daryayi zur Bedrohung für ein ganzes Regime: Es sind Bilder des Widerstands, Bilder einer Revolution. Als Angehörige der Basij-Milizen die Studentin Anfang November angehen, ihr an den Kleidern zerren, zieht Ahoo Daryayi sich bis auf die Unterwäsche aus. Und läuft stumm über den Campus der Universität, wo sie studiert. Wenig später wird sie festgenommen, in eine Anstalt gebracht, zur „psychologischen Behandlung“. Vermutlich wird sie dort missbraucht, gefoltert, womöglich auch vergewaltigt werden. Man wird versuchen, sie zu brechen. Zu Recht bangt ihre Familie nun um ihr Leben. Doch ihr Bild geht seither um die Welt mit der Botschaft: Die „Frau, Leben, Freiheit“-Revolution im

„Frau, Leben, Freiheit“-Revolution im Iran lebt! Es belebt die ikonografischen Erinnerungen an die Möglichkeit des gewaltfreien Widerstands: Vor dem Tanker stehend auf dem Tian’anmen-Platz in Peking, über die Reste steigend einer zu Fall gebrachten Mauer in Berlin. Es ist zugleich Zeugnis einer neuen Zeitrechnung. Frauen zählen zwar bisweilen zu den am stärksten marginalisierten Gruppen einer Gesellschaft. Jedoch sind sie wieder mehr schierer Gewalt ausgesetzt und werden, eben in jenen Gesellschaften, zu Protagonistinnen gesellschaftlichen Wandels. Und das in bemerkenswerter Gleichzeitigkeit. Ein Mann sediert über Jahre hinweg seine Frau, um sie zu vergewaltigen, und er bietet sie, ebenfalls bewusstlos, im Internet anderen Männern zur Vergewaltigung an. Manche dieser Männer geben vor Gericht an, es sei ihnen gar nicht bewusst gewesen, dass sie etwas Verbotenes getan haben. Auch diese Geschichte lebt nicht von ihrem Schrecken. Sie ist eine des Triumphs: Der einer Frau, die bereit ist, über das zu sprechen, was sie überlebte. Sie kommt, Verhandlungstag für Verhandlungstag, erhobenen Hauptes ins Gerichtsgebäude in Avignon und hört sich die Aussagen ihrer Vergewaltiger an.Zu Recht ist Gisèle Pelicot damit zu einer Ikone geworden. Worum es ihr geht? „Ich bin eine völlig zerstörte Frau“, sagt sie schließlich selbst aus. „Ich weiß nicht, wie ich darüber je hinwegkommen soll.“ Trotzdem habe sie sich für einen öffentlichen Prozess eingesetzt. „Damit alle Frauen, die vergewaltigt wurden, sich sagen: Frau Pelicot hat es getan, wir können es auch“, erklärt sie. „Sie sollen sich nicht dafür schämen.“ Es gibt diesen einen Satz, der die Bedeutung dieses Prozesses zusammenfasst: „Die Scham muss die Seite wechseln“, zitierte Pélicots Anwalt Stéphane Babonneau sie in ihrem Eingangsstatement. Sie hat es. Indem Pelicot diese Schwelle überschritten hat und Mal ums Mal diejenige ist, die frei und aufrecht das Gerichtsgebäude verlässt, zeichnet sie das Bild, wie es richtig ist, wie es das Recht will, wie es aber insbesondere Frauen so lange verwehrt war: Dass es der Aggressor ist, der in die Gefangenschaft seiner Taten gehört.Placeholder image-1Frauen überwinden ihre SchamDie Wortwahl ist entscheidend, sie hat sich verändert. Die Bezeichnung Opfer wird abgelöst durch „Überlebende“. Dies markiert auch, dass es kein Über-sich-ergehen-lassen, keine eigene Mittäterschaft in diesen Fällen gibt. Der Wille zum Leben, die Hinwendung zu eben jenem ist eine aktive Entscheidung. Die Strafrechtsanwältin Natalie von Wistinghausen vertrat überlebende Gefangene des sogenannten Islamischen Staates in Deutschland, unter anderem gegen Jennifer W., eine Deutsche, die einen IS-Kämpfer heiratete. Sie ließen ein jesidisches Mädchen, das sie mit ihrer Mutter als Sklavinnen hielten, im 21. Jahrhundert wohlgemerkt, erbarmungslos in der sengenden Hitze angekettet in einem Hof verdursten.Beim Screening des preisgekrönten Films „Bêmal“ in Berlin, der vor allem Frauen begleitet, denen die Flucht aus der IS-Gefangenschaft geglückt ist, bisweilen nach Jahren, sagt Wistinghausen: „Diese Frauen wollen leben“. Durch diese Prozesse, so Wistinghausen, würden die Bilder die Wirklichkeit wieder herstellen. „Es sind jetzt die Täter, die in Handschellen sind und die Frauen, die frei sind und ins Leben gehen.“ Die Jesidinnen, die das Schweigen über ihre Versklavung brachen, brachen damit auch mit den strengen Konventionen ihrer Religion. Diese Angst vor Ächtung zu überwinden, die Angst davor, verstoßen und ungeliebt zu sein — ein urweibliches Prinzip. Frauen, die ihre Scham überwinden, die ihnen auch aus den eigenen Communitys auferlegt wird. Jedoch eines, das Frauen auch mehr und mehr überwinden. Noch nie waren Frauen weltweit so gut ausgebildet wie jetzt. Auch wenn es noch alles andere als gleichgestellt zugeht: Noch nie waren Frauen so präsent in der Öffentlichkeit, in Machtpositionen vertreten, bestimmen öffentliche Diskurse wie nie zuvor. In Afghanistan sprayen Frauen an die Wand: „Afghanistan ist ein Apartheidstaat“. Sie protestieren mit Bannern und Plakaten. Das haben sie zwar schon lange getan, doch heute sieht ihnen die gesamte Welt dabei zu, wie sie der Bedrohung gegen sich, ihre Körper und ihr Leben entgegentreten. Heute können sie es selbst erzählen, auf Videos in den sozialen Medien. Sie brauchen noch nicht einmal den männlichen Korrespondenten, der ihnen „das Wort gibt“, um dann mit einer relativierenden Aussage eines Taliban-Funktionärs „Ausgeglichenheit“ zu schaffen.„Die Scham muss die Seite wechseln“ bedeutet auch, dass auf der Seite ohne Scham jetzt die Eindeutigkeit steht: Die Freiheit, die Sicherheit, das Leben, ja, selbst das Anrecht eines jeden Menschen auf ein Leben in Frieden und Freude sind unverhandelbar, nicht relativierbar. Derzeit greifen autokratische und reaktionäre Kräfte nicht umsonst genau nach diesen Rechten, insbesondere von Frauen. Während Demokratien heute umso mehr zur Festung, und dieses Mal im Positiven, für diese Rechte werden. Der israelische Historiker Yuval Noah Harari stellt in seinem jüngsten Buch Nexus fest: Nicht das Diktat der Mehrheit sei die entscheidende Facette der Demokratie, sondern die Existenz von Freiheit und Sicherheit für die Menschen. Denn die Mehrheit könne, und das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, genau diese Rechte abschaffen. Die Folgen des Klimawandels seien für Frauen drastischer Bereits erkämpfte Rechte für Frauen und Minderheiten stehen plötzlich wieder zur Disposition. Etwa das Recht auf legale Abtreibung oder sexuelle Selbstbestimmungsrechte, wie in den USA oder Polen. Andernorts führen neue Familiengesetze Frauen bei einer Trennung in existenzielle Zwangslagen, sodass nicht sie es sind, die eine Scheidung anstreben. Gleichzeitig sind es Frauen, die nicht nur dagegen angehen, sondern sich inzwischen global für Demokratie und Freiheit einsetzen.Warum? Für die US-amerikanische Meeresbiologin und Politikexpertin Elizabeth Ayana Johnson gibt es dafür eine einfache Antwort (die gleichzeitig die drastische Veränderung im Selbstverständnis und der Wirksamkeit von Frauen im 21. Jahrhundert aufzeigt): Es lasse sich ein Anstieg an erzwungener Sexarbeit und Kinderehen auf die Folgen des Klimawandels wie extreme Überschwemmungen und Dürre zurückführen, schreibt Johnson im Vorwort ihres ersten Buches All we can save. Frauen seien tatsächlich und ganz konkret vom Klimawandel öfter betroffen als Männer. Ihr Fazit lautet jedoch: „Wer dem Problem so nahe ist, der ist der Lösung mit Sicherheit auch sehr nahe“. Johnson führt in ihrem Buch weiter aus, wie weiblich geprägt der Kampf gegen den Klimawandel ist – weit über Greta Thunberg hinaus, weiblich und divers. Da sie die Folgen so dramatisch zu spüren bekommen, seien Frauen nicht daran interessiert, einfach nur in der Verantwortung zu sein, sondern eine Veränderung zu erzielen. Dass sie in Positionen mit Verantwortung kommen, liegt freilich daran, dass Frauen heute gesellschaftlich etablierter sind als früher, vor allem weil sie, wie bereits erwähnt, immer besser ausgebildet sind. Und weil soziale Medien ihren Aktionsradius und somit ihren Einfluss dramatisch vergrößern.Es bleibt also an den Frauen? Sie rücken zu-Recht, sie retten, sie räumen auf, was Männer angerichtet haben? Das hat tatsächlich gewissermaßen Tradition: laut einer Studie des King‘s College wird Frauen vor allem in Krisenzeiten Verantwortung übertragen, ob in einem Unternehmen oder einer Partei. Dort will man sie vielleicht auch scheitern sehen. Vor allem aber trauen ihnen die meisten Menschen dann erst zu, sich um die Dinge „zu kümmern“. Darin lässt sich eine Chance erkennen. In der Abwägung, sich allein dem Patriarchat und seiner Überlassung der Drecksarbeit zu widersetzen oder die Möglichkeit zu ergreifen, etwas zu verändern, muss die Entscheidung auf Letzteres fallen. Für all die, die wirklich etwas verändern und Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung beenden wollen. Gisèle Pelicot hat ihre Degradierung zum Objekt sexueller Befriedigung nicht angenommen und ihr Bild gewandelt, in das einer Vorreiterin. In ihrer Aussage sagte sie es ausdrücklich: „Ich will die Gesellschaft verändern.“