Als Wähler sollten wir die Parteien nicht nur danach bewerten, ob sie unsere Interessen ansprechen, sondern auch danach, inwiefern sie der Komplexität der Probleme Rechnung tragen

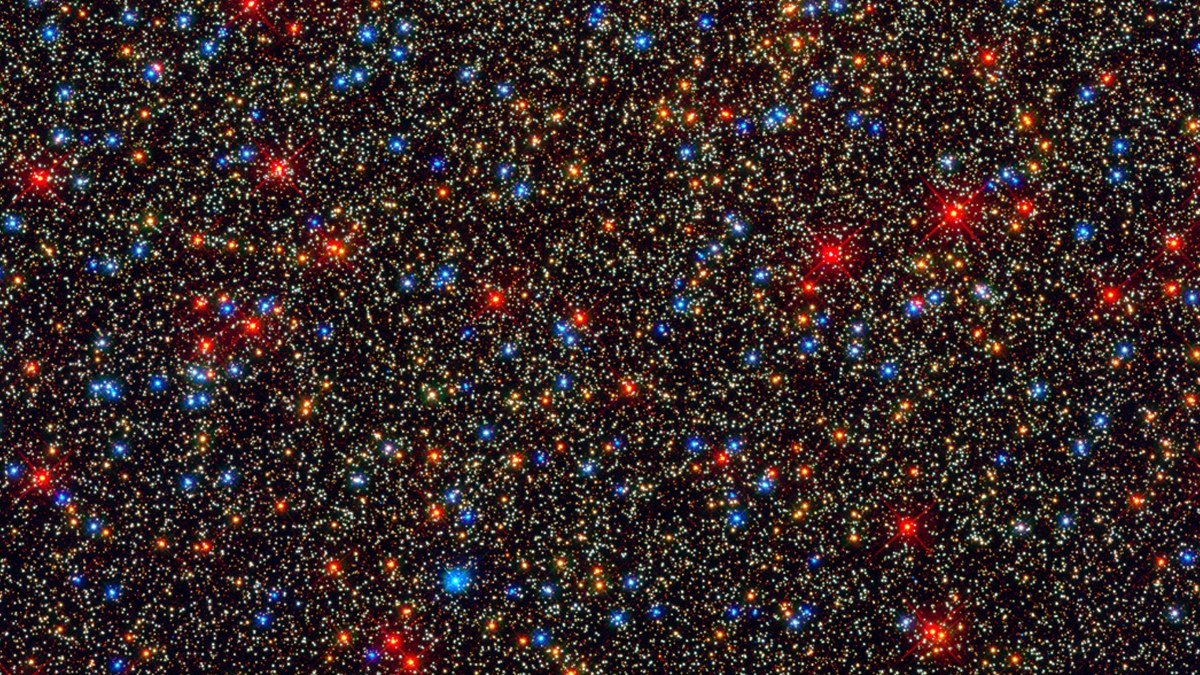

Sieht nicht nur chaotisch aus, ist auch chaotisch: Kugelsternhaufen Omega Centauri

Foto: Nasa, Esa, Hubble SM4 Ero/Getty Images

Überall um uns herum Konflikte und Krisen. Klimakrise, Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, soziale Krise, internationale Krisen: Es sind diese fünf miteinander verwobenen und sich gegenseitig bedingenden Krisen, um die sich die Bundesbürger laut ARD Deutschlandtrend in diesen Zeiten am meisten sorgen. Vor allem die Flüchtlings- bzw. Migrationskrise ist bekanntlich das bestimmende Thema des Wahlkampfs geworden. Aber auch zu den anderen Themen erwarten die Wähler von den bei der Bundestagswahl antretenden Parteien Antworten.

Die Sorge vieler: Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist bedroht und es bedarf starker Maßnahmen, um das Ruder herumzureißen. Was aber tun gegen die allgegenwärtig erscheinenden Krisen? Die einen fordern zum Beispiel schär

ßen. Was aber tun gegen die allgegenwärtig erscheinenden Krisen? Die einen fordern zum Beispiel schärfere Grenzkontrollen, um der zum Sündenbock erklärten Migration Einhalt zu gebieten, andere hingegen sehen einen Mangel an Arbeitsanreizen aufgrund eines aufgeblähten Sozialstaats als Wurzel allen Übels und jene wiederum sehen die Schuld bei den Reichen und fordern eine stärkere Umverteilung.Spirale aus Reaktion und GegenreaktionTreten wir aber einen Schritt zurück, so sehen wir doch, dass diese einfachen Schuldzuweisungen und Lösungsansätze der Komplexität der Probleme nicht gerecht werden. Wenn es so einfach wäre, warum haben dann entsprechende Maßnahmen, die andernorts probiert und hierzulande diskutiert werden, die Krisen nicht beseitigt, sondern oft nur kurzfristige Abhilfe geschaffen?Der Grund liegt in den sogenannten Rückkopplungseffekten, die in allen fünf oben genannten Krisen eine entscheidende Rolle spielen, und die in den oftmals vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Rückkopplungseffekte beschreiben die Spirale aus Reaktion und Gegenreaktion auf ein Ereignis, die zu scheinbar unvorhersehbaren Entwicklungen in vielen Bereichen in Natur und Gesellschaft führen kann. Das vielleicht bekannteste Beispiel unserer Zeit ist der Klimawandel.Zu hohe Treibhausgasemissionen führen zu einem Anstieg der Temperaturen. Dies setzt eine Kettenreaktion in Gang. Die Polkappen schmelzen, es kommt zu weniger Reflexion des Sonnenlichts und dies führt zu einer weiteren Erhitzung der Erde. Phänomene wie der Klimawandel, bei denen Rückkopplungseffekte eine entscheidende Rolle spielen, werden als komplexe Systeme bezeichnet. Gemeint sind all solche Systeme, bei denen die wechselseitigen Interaktionen der einzelnen Elemente oder Akteure scheinbar unkontrollierbare Kettenreaktionen hervorrufen können.Das Perfide: oftmals sind komplexe Systeme wie das Weltklima nicht nur kompliziert und schwer vorhersehbar, sondern sie sind auch noch mit anderen komplexen Systemen verwoben. So wird das Klima maßgeblich davon beeinflusst, wie viele Treibhausgasemissionen wir Menschen ausstoßen, und das wiederum hängt vom komplexen System der Weltwirtschaft und den Mitteln der Stromerzeugung ab, die von Preisen, Angebot, Nachfrage und den zur Verfügung stehenden Technologien beeinflusst werden.Schlüsse aus immensen Datenmengen ziehenGlücklicherweise sind wir den unvorhersehbar erscheinenden Kettenreaktionen der komplexen Systeme nicht schutzlos ausgeliefert. Dank der wissenschaftlichen Durchbrüche und Erkenntnisse, die in den letzten zwei Jahrzehnten von Komplexitätsforschern erzielt wurden, haben wir das wissenschaftliche Rüstzeug dafür, komplexe Systeme zu verstehen und solche Maßnahmen abzuleiten, die das Kippen von Systemen verhindern und stattdessen zu deren Stabilität beitragen können.Komplexitätsforscher sind Sozialwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, Mathematiker, Physiker und Informatiker, die die umfangreichen Datensätze analysieren, welche uns dank sozialer Medien, dem Internet, Computern und Sensoren in immer größerer Zahl und Bandbreite zur Verfügung stehen. Diese immensen Datenmengen ermöglichen es ihnen, menschliches Verhalten in nie dagewesenem Detailgrad zu beobachten und daraus Schlüsse zu ziehen – nicht nur über das Verhalten einzelner, sondern auch über die Interaktionen vieler und den daraus resultierenden Rückkopplungseffekten.Ein einfaches Beispiel: wenn Sie am Stammtisch in der Eckkneipe lautstark bekunden, welche Partei Sie bei der anstehenden Bundestagswahl wählen möchten, dann wird das bei Freunden und Bekannten am Tresen wahrscheinlich nicht nur schweigendes Kopfnicken auslösen, sondern entweder Zustimmung oder Gegenrede. Die daraus entstehende Diskussion kann sich in viele Richtungen entwickeln und Ihr Wahlverhalten sowie das Ihrer Freunde grundlegend beeinflussen.Systemische FaktorenJetzt stellen Sie sich vor, dass dieses politische Stammtischgespräch verzigtausendfacht in Teilnehmerzahl und Meinungsäußerungen auf den sozialen Medien stattfindet, noch dazu beeinflusst von einer nie abreißenden Kette alltäglicher politischer Ereignisse, die alle zusammen die kollektive Meinungsbildung beeinflussen. Es kann einem schwindlig werden, versucht man hier Ursache und Wirkung einzelner Faktoren auseinanderzudividieren.Genau dieses unübersichtliche Getümmel ist der Ausgangspunkt der Komplexitätsforschung: statt die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu suchen (also Ursache und Wirkung einer einzelnen Äußerung oder eines einzelnen Ereignisses), wird das große Ganze im Zusammenhang analysiert und das Augenmerk der Komplexitätsforscher liegt auf den „systemischen Faktoren“, die das Gesamtsystem zum Kippen bringen können. Sobald Komplexitätsforscher verstanden haben, wie die Interaktionen in komplexen Systemen wie den sozialen Medien das Gesamtergebnis beeinflussen (also z. B. zu mehr politischer Radikalisierung führen), können sie Interventionen ableiten, die das System insgesamt stabiler machen.Um ein konkretes Beispiel zu nennen: amerikanische Komplexitätsforscher konnten zeigen, dass Wähler beeinflussbar sind, selbst demokratische Normen abzulegen, wenn sie glauben, dass das andere politische Lager bereit wäre, eben diese Normen zu untergraben. Mit anderen Worten, Populisten könnten versuchen, mögliche Wähler davon zu überzeugen, dass die Demokratie durch ihre politischen Gegner gefährdet sei, um genau solches Wählerverhalten heraufzubeschwören, das die Demokratie und ihre Werte erst untergräbt. Werden Wähler allerdings darüber informiert, dass Anhänger anderer politischer Lager sich ebenfalls demokratischer Normen verpflichtet fühlen, nimmt ihre Bereitschaft ab, selbst diese Normen zu untergraben mit der Konsequenz, dass beide Seiten sich de-radikalisieren und sich das demokratische System insgesamt stabilisiert.WechselwirkungenDas Beispiel zeigt, dass wir gut beraten sind, die Wechselwirkungen in den komplexen Systemen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wahrzunehmen und in unsere Erwartungshaltungen einzubeziehen. Ignorieren wir diese und suchen unser Heil in schlichten Schuldzuweisungen und einfachen, vermeintlichen Lösungsansätzen, so werden wir vielleicht erst die Probleme heraufbeschwören, die wir zu vermeiden hoffen. Betrachten wir hingegen Systeme als Ganzes mit ihren komplexen Rückkopplungseffekten, so können wir Maßnahmen beschließen, die vielleicht nicht intuitiv, aber doch nachhaltig wirksam sind.Die Komplexitätsforschung ist eine sich rasch entwickelnde Disziplin, die weit davon entfernt ist, alle Antworten zu haben. Allerdings ist ihr Versprechen – das Ziel, zu verstehen, woher unsere Probleme tatsächlich kommen, nämlich von den Wechselwirkungen in komplexen System und daraus resultierender Kettenreaktionen statt einfacher Ursachen – ein erster Schritt, um die komplexen Probleme unserer Zeit wirklich anzugehen.Was bedeuten die Erkenntnisse der Komplexitätsforschung dann für die Bundestagswahl und die von den Parteien vorgeschlagenen Maßnahmen? Als Wähler sollten wir die Wahlprogramme nicht nur danach bewerten, ob sie unseren Interessen entsprechen, sondern auch danach, inwiefern sie der Komplexität der Probleme Rechnung tragen. Andernfalls votieren wir für Maßnahmen, die den zugrundeliegenden Wirkmechanismen entgegenlaufen und deshalb nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen werden.Nationale Migrationspolitik als FalleDabei ist Politik durchaus in der Lage, evidenzbasierte Maßnahmen zu gestalten, die Rückkopplungseffekte akkurat berücksichtigen. Sowohl in der Corona-Pandemie, als auch im Ukrainekrieg wurden Maßnahmen beschlossen und laufend angepasst, um das Kippen von Systemen zu verhindern: in der Pandemie eine völlige Überlastung des Gesundheitswesens durch das Kappen von Infektionsketten und im Ukrainekrieg ein Zusammenbrechen der Front oder eine Eskalation des Krieges durch die dosierte Lieferung von Ausrüstung und Waffen.Wenn aber Politik an sich fähig ist, auf Komplexitäten einzugehen, warum gibt es dann in den Wahlprogrammen so viele Vorschläge, die offensichtlich Rückkopplungseffekte ignorieren? Zum Beispiel werden in der Migrationsdebatte Vorschläge gemacht, die den Eindruck erweckten, als ob es sich hierbei um ein nationales Problem handelte, das an den eigenen Grenzen entschieden würde.Dabei sind Rückkopplungseffekte hier – wie beim Weltklima – entscheidend: verabschieden sich einzelne Länder von der europäischen Flüchtlingspolitik (indem es z. B. Asylsuchenden so schwer wie möglich gemacht wird, Asyl zu beantragen), so wird ein Dominoeffekt in Gang gesetzt, bei dem Migranten und Flüchtlinge von einem europäischen Land ins andere reisen – legal oder illegal. Dieses Problem lässt sich nur durch eine gemeinsame europäische Migrationspolitik lösen, nicht durch nationale Alleingänge, die letztlich die europäische Solidarität untergraben und das Problem verschieben, statt es zu lösen. Im politischen Überbietungswettbewerb geht es oft darum, ein Thema zu besetzen, durch Schnelligkeit oder bewusst überzogene Forderungen. Damit lässt sich der „Entscheidungsraum“ der politischen Debatte erheblich reduzieren, um so den politischen Gegner in Zugzwang zu bringen und Wähler für sich zu mobilisieren. Dies wird vor allem von Populisten erfolgreich genutzt. Politiker anderer Parteien können der Verführung des kurzfristigen Popularitätsgewinns durch vereinfachte Forderungen nicht widerstehen und wenden daher selbst diese Strategie an.Langfristig führt dies aber zur Aushöhlung glaubwürdiger Politik, weil die vorgeschlagenen Maßnahmen ihre Wirkung angesichts der vorherrschenden Rückkopplungseffekte in komplexen Systemen verfehlen. Gerade im Wahlkampf wäre es deshalb aufrichtig, die Komplexität der Probleme nicht zu verschleiern, sondern im Gegenteil Forderungen vor dem Hintergrund dieser Komplexität zu begründen. Nur weil Rückkopplungseffekte wirksame politische Maßnahmen komplizierter und weniger intuitiv machen, ist dies kein Grund, so zu tun, als fänden Entscheidungen im luftleeren Raum ohne Reaktion statt. Gerade weil Rückkopplungseffekte eine entscheidende Rolle bei den derzeitigen Krisen spielen, brauchen wir komplexe Lösungen für die komplexen Probleme unserer Zeit.