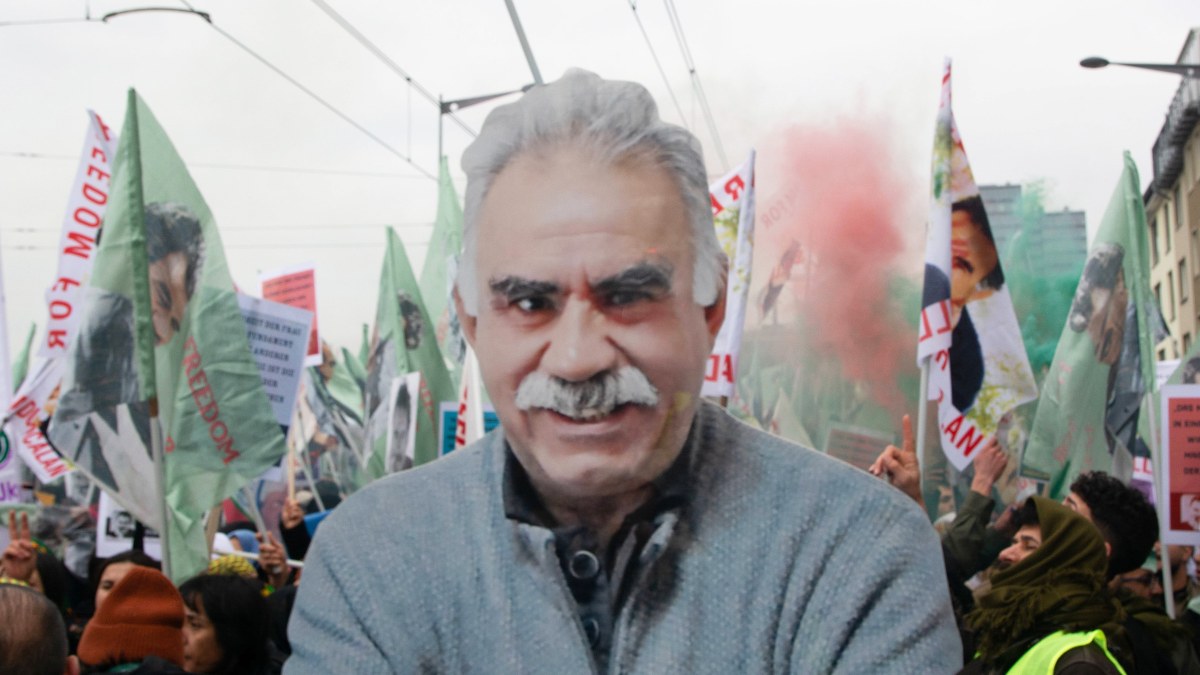

Zum ersten Mal seit Jahren hat der seit 1999 inhaftierte PKK-Anführer Abdullah Öcalan seine verbotene kurdische Arbeiterpartei zur Beendigung des bewaffneten Kampfes in der Türkei aufgerufen – ein Schritt, der nicht nur die jahrzehntelangen Kämpfe zwischen der kurdischen Bewegung und dem türkischen Staat beeinflussen könnte, sondern auch weitreichende politische Folgen für die gesamte Region haben dürfte. Doch seine Botschaft geht über eine reine Abrüstung hinaus: Öcalan fordert demokratische Reformen in der Türkei und betont, dass ein echter Frieden nur dann Bestand haben kann, wenn sich die Republik in ihrem zweiten Jahrhundert darauf fokussiert, die demokratischen Rechte der fast 15 Millionen Kurd*innen im Land zu stärken.

Aber wie realistisch ist das? Wird die PKK-Führung dem Aufruf folgen? Ist die türkische Regierung bereit für echte politische Zugeständnisse? Und was bedeutet das für die Kurd*innen in Syrien, Irak und Iran? Im Gespräch mit Sham Jaff für der Freitag analysiert der Politikanalyst Kamal Chomani, was Öcalans Erklärung wirklich bedeutet – für die internen Machtverhältnisse innerhalb der PKK, für die SDF in Syrien und für Erdoğans politische Strategie. Steht die Türkei vor einem historischen Wendepunkt?

der Freitag: Öcalans Erklärung ist historisch. Wie wahrscheinlich ist es, dass die PKK-Führung dem folgt?

Kamal Chomani: Die PKK wird diesem Aufruf ohne Zögern folgen. Die Botschaft wurde erst öffentlich gemacht, nachdem es bereits geheime Verhandlungen zwischen der PKK und den Delegierten gegeben hatte. Das bedeutet, dass sie mit Öcalan und allen beteiligten Seiten, einschließlich der PKK, abgestimmt wurde. Allerdings ist sich die PKK nicht sicher, ob die Türkei es ernst meint. Deshalb hat Öcalan die Verantwortung übernommen und betont in seiner Botschaft ausdrücklich, dass er persönlich dafür einsteht. Bemerkenswert ist auch, dass Öcalan innerhalb der PKK eine außergewöhnlich starke Unterstützung genießt. Seit der Gründung der Organisation sind ihm Partei und ihre Ableger treu geblieben, und diese Loyalität ist über die Jahre gewachsen.

In der Vergangenheit gab es innerhalb der PKK Meinungsverschiedenheiten über Friedensgespräche. Gibt es Fraktionen, die sich diesem Aufruf widersetzen könnten?

Meinungsverschiedenheiten sind bei einer solch weitreichenden Entscheidung normal und sogar gesund. Innerhalb der PKK gibt es zwar unterschiedliche Ansichten, aber echte Spaltungen sind selten. In der Vergangenheit haben Differenzen eher dazu geführt, dass Einzelpersonen die Organisation verlassen haben, anstatt dass Gruppen eine Entscheidung wie diese sabotieren. Ich sehe keine Fraktion, die sich diesem Aufruf widersetzt. Viele werden jedoch Zweifel daran haben, ob die Türkei es wirklich ernst meint. Deshalb ist es entscheidend, dass die türkische Regierung diesen Aufruf aufgreift und die kurdische Frage im Parlament behandelt – sonst wird er ins Leere laufen.

Trotz des Aufrufs zur Auflösung der PKK betont Öcalan, dass das zweite Jahrhundert der Republik nur dann wirklich gedeihen und Bestand haben kann, wenn sich die Türkei zu einer echten Demokratie entwickelt. Wörtlich bedeutet das: Falls die Türkei in ihrem zweiten Jahrhundert keine Demokratie wird, wird die PKK wieder notwendig sein – insbesondere, da das erste Jahrhundert der Republik von genozidaler Gewalt geprägt war.

Welche Auswirkungen hat dieser Wandel auf die SDF in Syrien?

Die Friedensgespräche zwischen der Türkei und der PKK scheiterten 2015 vor allem, weil Erdoğan eine politische Anerkennung der Kurden in Syrien strikt ablehnte. Er erklärte damals, dass die Existenz Rojavas für ihn eine „rote Linie“ sei, woraufhin Öcalan entgegnete, dass Rojava auch für ihn eine „rote Linie“ sei. Auch heute ist Rojava der zentrale Konfliktpunkt zwischen der PKK und der Türkei. Für Ankara ist die SDF mit der PKK gleichzusetzen. Die PKK wiederum sieht die SDF zwar nicht als direkte Unterorganisation, aber sie betrachtet Rojava als ihr ideologisches und militärisches Projekt – zumindest bis zur endgültigen Niederlage des IS. Ohne die Unterstützung der PKK hätte Rojava die Belagerung von Kobanê nicht überstanden.

Diese Entwicklung hat erhebliche Auswirkungen auf die SDF in Syrien. Sollte der Friedensprozess vorankommen, müsste die Türkei ihre Angriffe auf die Kurd*innen in Rojava einstellen. Gleichzeitig könnte sie das Potenzial der SDF als strategischen Partner erkennen. Tatsächlich könnte die Türkei ihre bisherige Haltung gegenüber der SDF überdenken. Bisher war ihre Syrien-Politik stark von der Feindschaft gegenüber den Kurd*innen geprägt. Sollte der Frieden jedoch gelingen, könnte die Türkei anstatt gegen die SDF zu arbeiten, sie möglicherweise unterstützen – insbesondere, wenn sie sicher ist, dass Ahmed al-Sharaa sich dem saudischen Lager anschließt.

Letztlich geht es in den Friedensgesprächen darum, das Verhältnis zwischen Kurd*innen und Türk*innen neu zu definieren. In der aktuellen geopolitischen Lage des Nahen Ostens betrachtet die Türkei die Kurd*innen als Schwachstelle.

Der Friedensprozess könnte die Kurd*innen zu einem strategischen Vorteil für die Türkei machen – insbesondere angesichts ihres politischen Einflusses in vier wichtigen Ländern der Region

Was bedeutet das für die kurdischen politischen Parteien in der gesamten Region?

Da die PKK die größte kurdische Partei ist, wird ihre Entscheidung weitreichende Auswirkungen auf viele andere kurdische Parteien haben. Die PKK verfolgt eine neue Strategie, die sich auf soziale, wirtschaftliche und politische Transformation konzentriert. Kurdische Parteien in der Region werden enger zusammenarbeiten, um sich auf künftige Entwicklungen vorzubereiten.

Für ihre politischen Rivalen, insbesondere die KDP und das Lager um Masoud und Masrour Barzani, stellt eine entwaffnete PKK eine Erleichterung dar. Sie betrachten die PKK als existenzielle Bedrohung für ihre eigene Macht. Das Lager um Nechirvan Barzani steht der PKK etwas weniger feindlich gegenüber, wird aber ebenfalls von dieser Entwicklung profitieren.

Die Rückkehr der PKK-Kader aus den Bergen in die Städte – einige nach Europa, andere in ihre Herkunftsorte – könnte die politische Bewegung der PKK erheblich stärken.

Sollte der Friedensprozess erfolgreich sein, könnte die DEM-Partei in der Türkei ihre Zusammenarbeit mit linken Gruppierungen ausweiten und ihre Sitze im Parlament in den kommenden Jahren verdoppeln

Auch in anderen Teilen Kurdistans könnte die PKK Bündnisse mit linken und progressiven Parteien eingehen, um eine demokratische Politik auf Basis von Öcalans Ideen zu entwickeln.

Die PKK bleibt besonders unter der jesidischen Minderheit im Irak und anderswo stark verankert. Eine pro-PKK-Partei der Jesid*innen im Irak könnte legalisiert werden, während ihr militärischer Flügel möglicherweise in die irakische Armee integriert wird. In Iran wird PJAK den bewaffneten Kampf fortsetzen, doch Öcalan wäre wohl bereit, eine ähnliche politische Lösung wie in der Türkei auch für Iran zu unterstützen. Tatsächlich hat der iranische Staat seinen repressiven Kurs in Kurdistan bereits etwas gelockert. Es gibt eine geringe Hoffnung, dass der Iran sich nicht nur kulturell weiter öffnet, sondern auch politische Zugeständnisse an die Kurd*innen macht.

In Syrien bleibt die PYD eine Partei, die sich an Öcalans Ideologie orientiert, und wird weiterhin versuchen, seine Konzepte umzusetzen, insbesondere in ökologischen und wirtschaftlichen Fragen.

Wird die Türkei als Reaktion echte politische Zugeständnisse machen?

Ja, denn die Türkei hat kaum eine andere Wahl. Die politischen Rechte der Kurd*innen müssen anerkannt werden, und die PKK ist faktisch ihre wichtigste politische Vertretung. Die Türkei hat es nicht geschafft, die PKK militärisch zu besiegen, wie es Sri Lanka mit den Tamil Tigers getan hat. Kurd*innen haben sich als politische Realität in Irak (seit 1991) und Syrien (seit 2014) etabliert. Die türkische Regierung kann ihre Anliegen nicht länger ignorieren. Wahrscheinlich haben türkische Strateg*innen inzwischen erkannt, dass eine Lösung der Kurdenfrage dem türkischen Staat mehr Vorteile als Nachteile bringt.

Öcalan betont, dass Entwaffnung mit einer demokratischen Lösung verknüpft ist. Gibt es Anzeichen dafür, dass die Türkei diesen Weg einschlägt?

Ja. Öcalan durfte vier Jahre lang weder seine Anwälte noch seine Familie sehen. Erst im Oktober 2024 wurde dieses Verbot im Zuge der Friedensgespräche aufgehoben. Dass er nun eine Delegation der DEM-Partei empfangen und ein offizielles Foto veröffentlicht wurde, ist ein bedeutender Schritt. In 26 Jahren Gefangenschaft wurden nur zwei Fotos von ihm veröffentlicht – eines während der Friedensgespräche 2013–2015 und nun dieses. Das ist ein Zeichen, auf das man aufbauen kann.

Was bedeutet das politisch für Erdoğan und Bahçeli?

Für Erdoğan könnte der Friedensprozess eine Möglichkeit sein, die Verfassung zu ändern und erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren – möglicherweise eines seiner Hauptziele in diesem Prozess. Gleichzeitig könnte seine Popularität enorm steigen, da diesmal selbst ultranationalistische Kreise dem Friedensprozess offener gegenüberzustehen scheinen. Bahçeli, der bereits sehr alt ist, könnte diesen Schritt als Gelegenheit sehen, sein politisches Erbe zu prägen – möglicherweise als Staatsmann, der für Frieden und Demokratie steht, anstatt als nationalistischer Hardliner in Erinnerung zu bleiben.

Kamal Chomani forscht als Politikanalyst und Doktorand an der Universität Leipzig zu den Prozessen politischer Legitimation in der Autonomen Region Kurdistan im Irak.