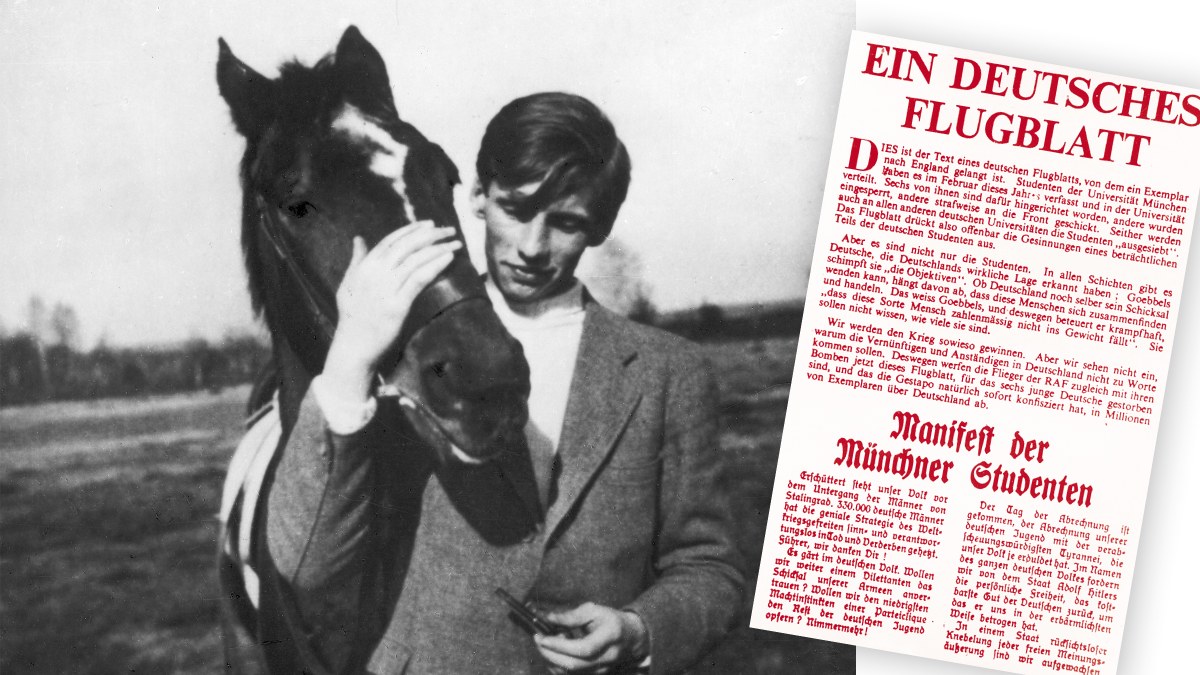

Als die Widerstandsgruppe 1943 von den Nazis zerschlagen wird, trifft das auch Alexander Schmorell, der in Russland geboren wurde. Er gab der Gruppe wohl ihren Namen. Und wurde von der russischen Orthodoxen Kirche später heiliggesprochen

Fotos: Ullstein/dpa, bpk (links)

Im Mai jährt sich der Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, der in Russland nach wie vor als „Großer Vaterländischer Krieg“ bezeichnet wird, zum 80. Mal. Die Erinnerung daran ist für das Land ein identitätsstiftendes Band. Um dieses Jubiläum zu begehen, hat Wladimir Putin am 16. Januar ein „Jahr des Verteidigers des Vaterlandes“ proklamiert und die höchsten Amtsträger der Russischen Föderation angewiesen, würdige Gedenkveranstaltungen auszurichten. Unter Verweis auf das Jubiläumsjahr wird deshalb seit Februar in der Herzen-Bibliothek der Stadt Kirow die Wanderausstellung „Student, Patriot, Antifaschist, Heiliger“ gezeigt, die Alexander Schmorell gewidmet ist. Der von Hans Scholl und ihm begr

#252;ndeten Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ wird in Russland als einer „antifaschistischen Untergrundorganisation“ gedacht.Wie es zur Bezeichnung „Weiße Rose“ kam, dazu gibt es unterschiedliche Versionen. Nach Nikolai Nikolaeff-Hamazaspian (1921-2013), dem armenischen Freund Alexander Schmorells, der diesem Anfang 1943 nach Aufdeckung der Gruppe mit seinem bulgarischen Paß zur Flucht verhelfen wollte, war es Schmorell, auf den der Name zurückging. Er soll dabei an Fjodor Dostojewskis (1821-1861) Legende vom Großinquisitor (erzählt im zweiten Teil von Die Brüder Karamasow) gedacht haben, in welcher der wiedergekehrte Heiland zu Sevilla ein Mädchen von den Toten erweckt: Auf die Worte „Talitha Kumi“ erhebt es sich und hält in den Händen einen Strauß weißer Rosen, mit denen es zuvor im Sarg lag. Die weiße Rose wäre somit ein Symbol der Auferstehung, vielleicht auch des Sieges über die Herrschaft der Lüge und die Verkehrung des Rechts, in der Legende verkörpert durch den Großinquisitor.Alexander Schmorell wurde am 3. September 1917 im russischen Orenburg als Sohn des deutschen Arztes Hugo Schmorell und der russischen Priestertochter Natalja Wedenskaja geboren und in der Peter-Pauls-Kathedrale getauft. Nach dem Tod der Mutter heiratete Hugo Schmorell die Deutsche Elisabeth Hoffmann. 1921 floh die Familie vor den Bolschewiki nach Deutschland, wo sich der Vater in München niederließ. Das Kindermädchen – es hieß Feodossija Lapschina und hatte die Familie nach Deutschland begleitet – erzog Alexander im orthodoxen Glauben und brachte ihm russische Lieder bei. Durch den Priester der orthodoxen Kirche in München erhielt Alexander privat Religionsunterricht. Die Familie Schmorell sprach Russisch und pflegte die Erinnerung an die verlorene Heimat. In ihrem Hause verkehrte der Maler Leonid Pasternak, Vater des Schriftstellers und Nobelpreisträgers Boris Pasternak.Die Pflege der russischen Kultur brachte Alexander in keinen Gegensatz zu seiner deutschen Umgebung. Im Gegenteil: Mit seinem Halbbruder Erich trat er 1933 dem deutschnationalen Jungstahlhelm bei, der bald gleichgeschaltet und der SA unterstellt wurde, deren Reitersturm Schmorell angehörte. Widerspruch zum NS-System regte sich bei ihm allerdings früh. Wie es sein jüngerer Bruder erinnerte, nannte er Adolf Hitler bereits nach dem Röhm-Putsch von Ende Juni 1934 einen Mörder. Als Alexander Schmorell 1937 zum Heer eingezogen wurde, geriet er in einen Gewissenskonflikt, da er einen Treueid auf Hitler leisten musste. Dies meldete er seinem Abteilungskommandanten mit der Bitte um Entlassung aus der Wehrmacht. Wie er im Verhörprotokoll der Gestapo 1943 bekannte, hatte er innerlich Hemmungen, da er „einerseits den Rock des deutschen Soldaten trug“ und „andererseits mit Russland sympathisierte“. Durch Immatrikulation an der medizinischen Fakultät der Universität München konnten er und sein Schulfreund Christoph Probst (1919-1943) den Militärdienst ein halbes Jahr früher beenden.1940 lernte Schmorell in der 2. Studentenkompanie Hans Scholl (1918-1943) kennen, mit dem er 1942 die ersten vier Flugblätter der „Weißen Rose“ verfasste und verbreitete, die zum Widerstand gegen den Unrechtsstaat aufriefen. Im Sommer des gleichen Jahres wurden die beiden und Willi Graf (1918-1943) als Sanitätsfeldwebel an die Ostfront nach Gschatsk in der westrussischen Smolenstschina (Oblast Smolensk) abkommandiert. Schmorell nahm Kontakt mit dem örtlichen Priester und der Bevölkerung auf. Die Studenten erlebten diesen Kriegseinsatz als eine Zeit, in der sie sich für die Kultur des Landes begeisterten. In einem Brief in die Heimat schrieb Hans Scholl über Schmorell und die Russen: „Wie schade wäre es, wenn zu ihnen auch das Misstrauen und der Geschäftsverkehr von uns ,hochstehenden‘ Europäern hineingetragen würden. Auch Schurik hat diese bezeichnenden Eigenschaften, dieses Vertrauen jedem gegenüber und schrankenlose Hilfsbereitschaft.“ Im Herbst 1942 kehrten sie nach München zurück. Schmorell erklärte einer Freundin, es sei die schönste, reichste Zeit seines Lebens gewesen. „Diese drei Monate, sie erschienen mir lang wie ein ganzes Leben.“Mit der Rückkehr nach Deutschland erweitern die Studenten ihren Widerstands- und Aktionskreis. Als am 18. Februar 1943 Hans Scholl und seine Schwester Sophie in der Münchner Universität verhaftet werden, versucht Schmorell, in die Schweiz zu fliehen. Schneestürme zwingen ihn zur Rückkehr nach München, wo ihn eine Bekannte an die Gestapo verrät. Nach der Verhaftung gibt Schmorell zu Protokoll: „Vorweg will ich unterstreichen, dass ich Russland nicht mit dem Begriff des Bolschewismus gleichsetze, im Gegenteil ein offener Feind des Bolschewismus bin. Nichts sähe ich lieber, als wenn der Bolschewismus verschwände, aber natürlich nicht auf Kosten so wichtiger Gebiete, wie sie Deutschland bisher erobert hat, die ja fast das ganze Kernrussland umfassen. Ich glaube, Sie würden als Deutscher nicht anders denken, wenn angenommen Russland einen so großen Teil Deutschlands erobert hätte, wie es Deutschland im Osten getan hat! Das ist doch ein selbstverständliches Gefühl – es ist direkt ein Verbrechen, wenn man seinem Vaterlande gegenüber in einem solchen Falle andere Gefühle entgegenbrächte. Das würde doch besagen, dass man ein heimatloser Mensch ist, irgendein internationaler Schwimmer, bei dem es sich nur darum dreht, wo es ihm am besten geht.“Schmorell wurde am 19. April 1943 im zweiten Prozess gegen die Weiße Rose vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. In der Todeszelle las er Schriften des heiligen Theodor Studites, der während des oströmischen Bildersturms des IX. Jahrhunderts als Bekenner verhaftet worden war. Am Morgen des 13. Juli 1943 wurde ihm mitgeteilt, dass er abends hingerichtet werden sollte. In seinem Abschiedsbrief schrieb er seinen Eltern: „Eins vor allem lege ich Euch ans Herz: Vergesst Gott nicht!“ – Worte, die nach seiner Kanonisierung auf seiner Ikone festgehalten wurden. Nach Ablegung der Beichte und dem Empfang der Kommunion durch Archemandrit Alexander (Lowtschy) besuchte ihn sein Rechtsanwalt Siegfried Deisinger. Schmorell teilte ihm mit, dass er der Bekannten, die ihn verraten hatte, verziehen habe, und bat den Anwalt, dafür zu sorgen, dass ihr kein Schaden zugefügt werde, sollte man sie einst zur Verantwortung ziehen: „Denn ich bin überzeugt, dass mein Leben, so früh es auch erscheinen mag, in dieser Stunde beendet sein muss, da ich durch meine Tat meine Lebensaufgabe erfüllt habe. Ich wüsste nicht, was ich noch auf dieser Welt zu tun hätte, auch wenn man mich jetzt entlassen würde.“ Unweit des Grabes Alexander Schmorells am Perlacher Forst in München hat die Russische Kirche des Auslands in den 2000er Jahren die Kathedralkirche der Heiligen Neumärtyrer und Bekenner Russlands errichtet, zu denen Schmorell seit seiner Heiligsprechung 2012 als „Alexander von München“ zählt.Seinem Vermächtnis dienenAuf eine breite Rezeption des auf die Freiheit ausgerichteten Denkens Alexander Schmorells in Russland, aber auch in Deutschland ist zu hoffen. In einem Brief schrieb er 1937 aus dem Reichsarbeitsdienst: „Denn nichts ist schöner, als die Freiheit des Gedankens und die Selbstständigkeit des eigenen Willens, wenn man sie nicht fürchtet. Hier versucht man, sie uns zu rauben und sie uns vergessen zu machen oder sich von ihr zu trennen, aber das wird ihnen nicht gelingen.“ In seinem in Gestapohaft 1943 verfassten „politischen Bekenntnis“ erklärte er seine Liebe zu seinem Heimat- und Geburtsland Russland und seine Ablehnung des Nationalsozialismus: „Selbstverständlich wird es in einem Staate, wie ich ihn mir vorstelle, auch eine Opposition geben, immer wird es diese geben, da selten ein ganzes Volk nur einer Meinung ist – aber auch diese muss geduldet und geachtet werden. Denn diese deckt die Fehler der bestehenden Regierung auf – und, welche Regierung macht keine Fehler – und übt Kritik. Diese Fehler gezeigt zu bekommen, um sie gut zu machen, dafür müsste die Regierung direkt dankbar sein.“Wenn einmal nach dem Einsetzen eines historischen Tauwetters ein deutsch-russisches Jugendwerk gegründet wird, sollte es Alexander Schmorells Namen tragen.