Ein Mönch sitzt bei Kerzenschein mit Tinte und Feder in seinem dunklen Zimmer und schreibt sorgfältig ein Manuskript ab. Dies ist eines der typischen Bilder, die mit dem Mittelalter verbunden werden. Denn: Vor rund 1.000 Jahren waren nur wenige Menschen – meist weltliche oder geistliche Eliten – des Lesens und Schreibens mächtig. Außerdem war Bildung lange nur den Männern gestattet. Spielten also Frauen vor der Erfindung des Buchdrucks keine Rolle beim Abschreiben von Büchern?

Jüngsten Schätzungen zufolge wurden im lateinsprachigen Westen zwischen 400 und 1500 n. Chr. mehr als zehn Millionen handgeschriebene Manuskripte angefertigt. Von diesen seien noch heute rund 750.000 Werke erhalten.

Trotz der Fülle an Material blieb der Beitrag von Frauen beim Kopieren von Handschriften lange unbekannt. Dies wollten Åslaug Ommundsen und seine Kollegen von der Universität Bergen ändern. Akribisch suchten die norwegischen Forscher fast 25.000 Einträge nach der „Handschrift“ von Frauen ab – mit einem überraschenden Ergebnis.

Ein Katalog voller Hinweise

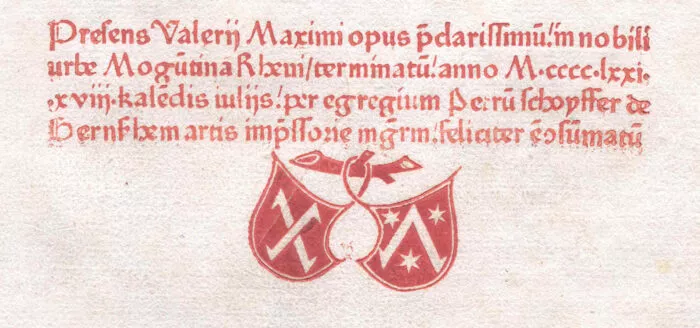

Kolophone sind kurze Erklärungen, die meist am Ende eines Manuskripts stehen. Sie enthalten Informationen wie die Namen der Schreiber, die Namen von Auftraggebern, den Ort und das Datum der Abschrift. Anhand dieser Angaben lassen sich die Urheber identifizieren oder zumindest eingrenzen, und zwar früher wie heute. So fanden Ommundsen und sein Team im Wesentlichen zwei Anzeichen für Manuskripte aus Frauenhand:

- Weibliche Namen der Verfasser, zum Beispiel „swester Appolonia Polanderijn“ (übersetzt: Schwester Appolonia Polanderin)

- Bezeichnung als Schreiberin wie „Scriptrix donetur in celis merces scribentis“ (übersetzt: Der Schreiberin sei ihr Lohn im Himmel gegeben)

Von den 23.774 Kolophonen in der Sammlung waren insgesamt 254 von Schreiberinnen erfasst worden. Das entspricht 1,1 Prozent. Doch laut den Forschern sei diese Zahl als unterste Grenze zu betrachten.

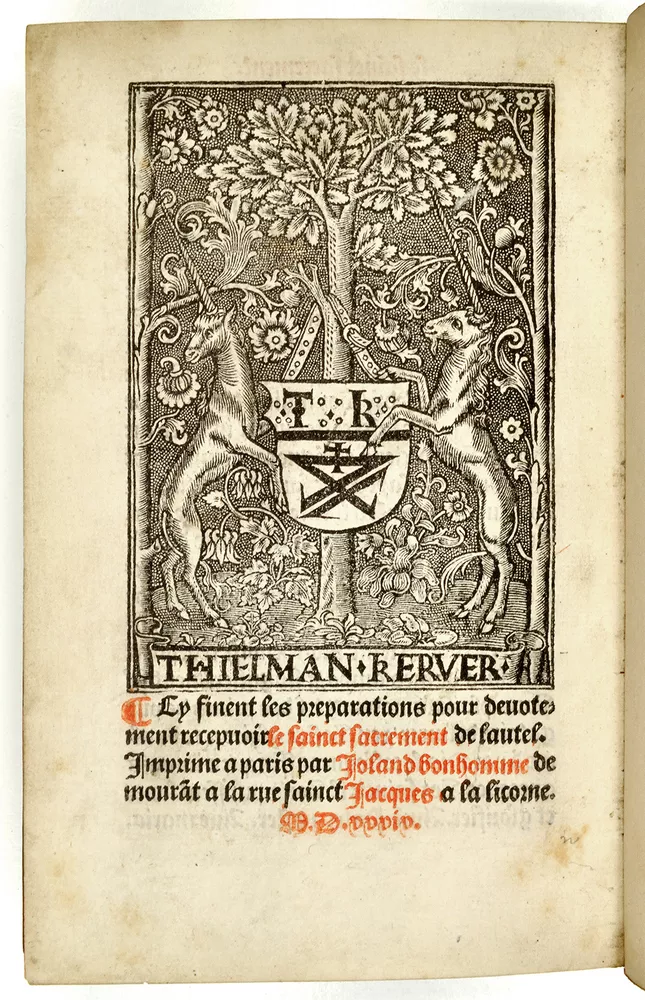

Kolophone stehen meist am Ende eines Manuskripts und enthalten wichtige Informationen zur Abschrift des Werkes.

Manuskripte mit hoher Dunkelziffer

Zum einen umfasse der Katalog nicht alle jemals abgeschriebenen Werke des Klosters und es kann Fehler bei der Übersetzung gegeben haben. Außerdem enthält der Katalog nur Kolophone von Werken, die in Klöstern und nicht in anderen Institutionen kopiert wurden. Hinzu kommt, dass Frauen mitunter ihre wahre Identität verschleiern mussten, indem sie männliche oder geschlechtsneutrale Signaturen verwendeten.

Mit der Erfindung des Buchdrucks mussten Werke nicht mehr abgeschrieben werden und Kolophone verschwanden nach und nach.

Wer waren die geheimen Schreiberinnen?

Von den 254 in den Kolophonen identifizierten Frauen waren sich einige Formulierungen so ähnlich, dass die Lateinwissenschaftler dahinter ein und dieselbe Schreiberin vermuten. Auffällig war jedoch, dass niemals ein Mann und eine Frau zusammen genannt waren.

Die Studie liefert erstmals Beweise für einen kleinen, aber stetigen Beitrag von Frauen beim Abschreiben von mittelalterlichen Manuskripten. Offen bleiben derzeit Fragen nach dem sozialen, politischen oder ökonomischen Hintergrund der Schreiberinnentätigkeit, wo und wann Frauen besonders aktiv und wichtig waren und ob es Arten von Manuskripten gibt, die Frauen bevorzugt kopierten. Dies können vielleicht künftige Untersuchungen entschlüsseln.