Der Kaufhausbesitzer und Verleger Salman Schocken prägte die Kulturgeschichte in Deutschland, Israel und den USA. Das Jüdische Museum Berlin und der US-amerikanische Schriftsteller Joshua Cohen würdigen ihn in einer Ausstellung

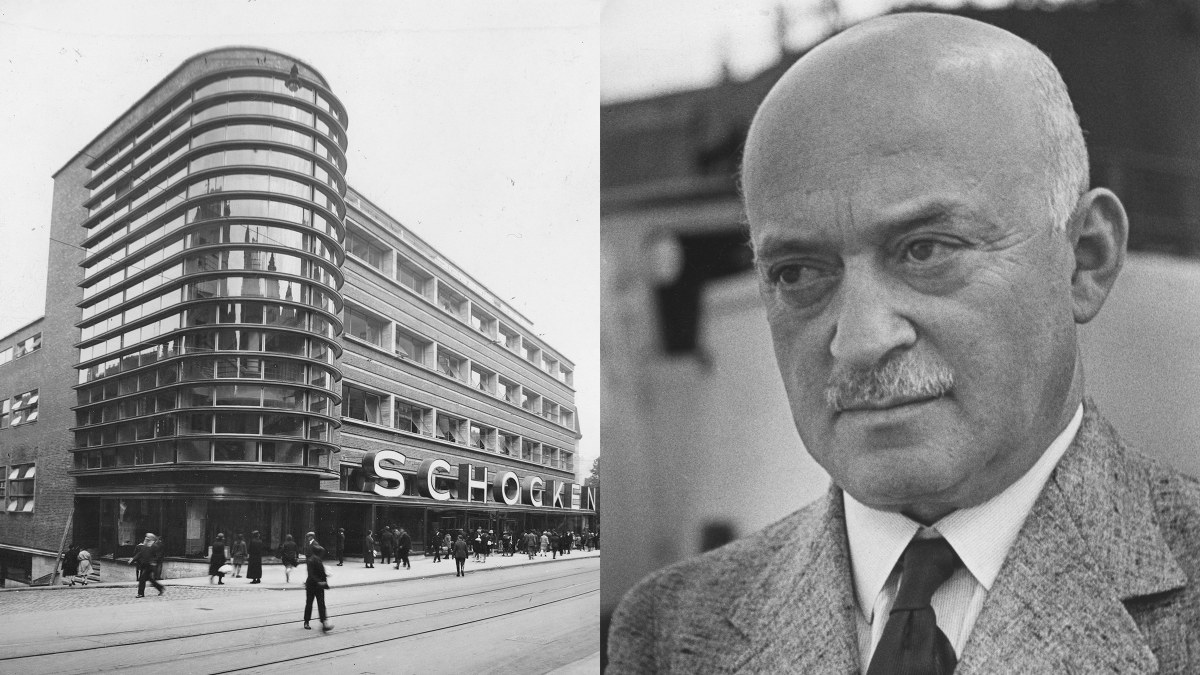

Moderne, die weichen musste: Das Kaufhaus Schocken in Stuttgart wurde 1960 abgerissen; Salman Schocken, um 1935

Foto: Hans Boettcher/Stadtarchiv Stuttgart; Pisarek/AKG-Images (rechts)

Seine Spuren sind überall. Etwa in den Antiquariaten auf der Allenby Street in Tel Aviv: In Folie eingeschlagene, vergilbte Bücher, auf den Buchdeckeln Titel auf Deutsch: Kafka, Buber, Droste-Hülshoff. Überbleibsel der Erinnerungen der Jeckes, der deutschen Juden in Israel, deren Nachfahren längst nur noch Hebräisch sprechen. Aber auch immateriell: Wann immer man sich mit deutsch-jüdischer Geistesgeschichte beschäftigt, taucht er auf. Etwa in einem Brief des Dichters Paul Celan an Gershom Schocken vom 5. Februar 1970: „Es berührt mich ganz besonders, dass Sie mir die Aufzeichnungen Ihres Vaters im Zusammenhang mit meiner Person und meinen Veröffentlichungen zukommen liessen.“

Die Rede ist von Salman Schocken, einem Mann, „d

sen.“Die Rede ist von Salman Schocken, einem Mann, „der Fliegen verkaufte, um Kafka zu verlegen“. So drückt es Joshua Cohen aus. Der US-amerikanische Schriftsteller hat nun im Auftrag des Jüdischen Museums Berlin Schocken ein poetisches Denkmal gesetzt. In Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis hat das Museum Gegenstände, wie sie in den Warenhäusern Schockens verkauft wurden, ausgewählt und sie gemeinsam mit Büchern aus Schockens Verlagen präsentiert. Cohen hat dazu kurze Texte verfasst, die beide Ebenen verbinden.Geboren 1877 im heutigen Polen, gründete Schocken Anfang des 20. Jahrhunderts gemeinsam mit seinem Bruder Simon eine Warenhauskette. Ausgehend von der Zentrale in Zwickau entstanden bis 1933 30 Filialen. Es war ein durch und durch modernes Projekt: Für Neubauten arbeitete er häufig mit dem Architekten Erich Mendelsohn zusammen. Der baute unter anderem die Filiale in Stuttgart, die 1960 abgerissen wurde.Joshua Cohen: Salman Schocken machte Haaretz zu Israels „liberalem Rückgrat“Beim Betreten der Ausstellung ist dieses oft verschwundene Erbe direkt sichtbar: Zwei große Fotografien von Kaufhäusern markieren den Zutritt. An einer Wand dahinter finden sich Bilder der Familie Schocken und eines alten Titelblatts der israelischen Tageszeitung Haaretz. „Ich mag diesen Einstieg“, sagt Cohen im Gespräch, „man sieht die direkte Verbindung zwischen diesen eleganten Bauhaus-Warenhäusern und der Zeitung, die auf Hebräisch, Englisch und Arabisch erscheint.“Durch die Warenhäuser wohlhabend geworden, gründete Schocken 1931 den Schocken-Verlag. Ab 1933 erschien die Bücherei des Schocken-Verlags als preiswerte Reihe, um „das jüdische Schrifttum aller Länder und Zeiten dem suchenden Leser zur Verfügung zu stellen“, wie Monika Sommer, eine der Kuratorinnen, die Motivation des Verlegers zitiert. Bis 1938 konnten 92 Bände erscheinen, die ausschließlich die in Deutschland verbliebenen Juden per Subskription beziehen konnten. Der erste Band hieß Die Tröstung Israels und beinhaltete Kapitel 40 bis 55 aus dem Buch Jesaja, in der Übertragung von Martin Buber und Franz Rosenzweig.Placeholder image-1Diese Bücher waren für die deutschen Juden von großer Bedeutung, stellten sie doch einen Akt der Selbstbehauptung und des Widerstand ins größter Not dar. „Da wurde Heine publiziert, während man Heine verbrannte“, bringt es Cohen auf den Punkt. Schocken hatte da Deutschland bereits verlassen und war 1933 nach Palästina emigriert. Dort kaufte er die junge Tageszeitung Haaretz, die sich zu Israels „liberaldemokratischem Rückgrat“ entwickelte, wie Cohen sagt.1939 überließ Schocken sie den Händen seines Sohnes Gershom – dessen Sohn Amos sie heute leitet – und zog in die USA. Mit Schocken Books schuf er 1945 einen der intellektuell einflussreichsten Verlage: Autoren wie Franz Kafka, Walter Benjamin oder Gershom Scholem fanden so ihren Weg in den US-amerikanischen Diskurs. Die vielen exilierten jüdischen Intellektuellen, wie Hannah Arendt oder Elie Wiesel, bekamen Zugang zum US-amerikanischen Markt. Auf ein besonderes Buch weist Cohen in der Vitrine hin: Eine deutschsprachige Kafka-Ausgabe, erschienen 1946 in New York. Ein seltenes Stück.Salman Schockens Vermächtnis ist heute unter DruckSchocken habe das amerikanische Nachkriegsdenken revolutioniert, sagt Cohen. Sein Einfluss sei so groß gewesen, dass er dazu neige, im Hintergrund zu verschwinden. Doch dieses Erbe sei bedroht – sowohl in Israel, wo Haaretz von der Regierung unter Druck gesetzt wird, als auch in den USA, wo Donald Trump jene liberale akademische Kultur angreift, die aus dem Einfluss der Flüchtlinge hervorging.Es hätte also kaum einen besseren Zeitpunkt für diese Ausstellung geben können. Schon 2023 unternahm Cohen einen Versuch, Schockens Vermächtnis wieder sichtbarer zu machen: Er wollte Schocken Books kaufen. Durch verschiedene Konzentrationsprozesse auf dem Buchmarkt gehört der Verlag heute dem Gütersloher Mediengiganten Bertelsmann. Dort habe man einen Verkauf kategorisch abgelehnt. „Sie haben sich nicht einmal die Mühe gegeben, sich an den Namen richtig zu erinnern“, erzählt Cohen, in der Antwort sei von „Sholten Books“ die Rede gewesen.Immerhin wurde so das Jüdische Museum Berlin auf Cohens Interesse an Schockens Vermächtnis aufmerksam und fragte ihn für eine Zusammenarbeit an. Dabei habe er sich von Anfang an nicht nur mit den Büchern beschäftigen wollen, sondern auch mit ihrem Zusammenhang zur Welt der Warenhäuser.Kaufhaus und Verlage Schocken: Waren, Worte und ein VersprechenCohens Texte hängen auf Stoffbahnen neben den Gegenständen, er hat sie zusätzlich im englischen Original eingelesen. Die deutschen Übersetzungen liegen in Booklets in der Ausstellung aus. Die ausgestellten Gegenstände stammen aus der Sammlung des Hauses: Man sieht Handschuhe und Stehkragen, Grammophon-Nadeln und Stövchen. Aber auch ein Schild, das mit der Aufschrift „Kaufhaus Schocken“ die sächsischen Filialen bewarb.Dazu hat Cohen einen dialogischen Text verfasst. Der Satz „The sign is not for …“ endet im ersten Absatz stets mit Begriffen aus der Benjamin’schen Analyse der Warenwelt. Etwa: sale, rent, reproduction, exhibition, replica. Der zweite Absatz variiert denselben Satz, nur endet er dieses Mal mit Begriffen aus der einfacheren, vom Glauben geprägten Sprache jiddischer Folklore: joy, love, fear, bread, luck. So tritt das Schild über den Text in Beziehung zum jüdischen Schrifttum, das Schocken verlegte.Placeholder image-3Zwischen beiden Absätzen und am Schluss steht – auf Deutsch – ein Zitat Martin Bubers: „Wer sich entscheidet, ist frei, weil er vor das Angesicht getreten ist.“ Immer wieder taucht es in Texten auf, zieht sich durch die Ausstellung – etwa bei einer Nivea-Dose, wo sich Wortspiele mit dem „Angesicht“ freilich anboten.„Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet“, sagt Cohen. „Wissen Sie, was es bedeutet? Es ist ein komplett seltsamer Satz.“ Doch er habe ihn heimgesucht, allein schon, weil es zehn verschiedene englische Übersetzungen gebe – die alle keinen Sinn ergeben. Aber: „Es klang wie ein Versprechen. Ich weiß nicht, welches, aber vielleicht wird es eintreten.“Joshua Cohen: „Ich habe einfach versucht, Spaß zu haben“Die Texte sind alle hoch verdichtet, zitieren mal offen – wie hier –, mal sehr verdeckt Autoren aus dem Universum des Verlegers Schocken, wie die beunruhigende Geschichte vom Mann mit der Musik im Blut bei den Grammophonnadeln, die etwa an Kafka denken lässt. Die Gegenstände, deren konkrete Geschichte unsichtbar bleibt, werden so auf ihre Funktion als Zeichen reduziert, gleichsam Teil der Textwelt. So beginnen die ehemaligen Waren zu sprechen, dank Cohens Arbeit.„Ich habe einfach versucht, Spaß damit zu haben“, schildert er seinen Arbeitsprozess. So entstanden etwa so herrlich verspielte Texte wie das kurze Gedicht zum Stofftaschentuch: „The world is / Achoo / The world is in the hands of / Achoo / The world is in the hands of those who / Achoo / The world is in the hands of those who give it to others. / Gesundheit.“ Literarisch besonders gelungen ist auch der Text zur Fliege. Dafür habe er eine Anleitung zum Binden einer Fliege genommen und diese so angeordnet und wiederholt, dass der Text selbst die Bewegung des Bindens einer Fliege imitiert.Er habe versucht, sein eigenes Schreiben in den Hintergrund treten zu lassen. Das ist bescheiden. Klar, die Schocken-Autoren – neben Buber und Kafka auch Arendt oder Else Lasker-Schüler – sind Giganten. Doch ohne Cohens Texte blieben die Objekte hier genau das: Objekte. Stumm. Oder wer kann über eine alte Handtasche eine so komische, jüdische Geistes- und Kulturgeschichte verdichtende Kürzestgeschichte schreiben, wie diese: „Once, her psychoanalyst told her that a woman’s choice of handbag is indicative of how she feels about her genitals. After that session, she quit treatment and for weeks and months after would spend her former appointment-hour shopping.“Inventuren. Salman Schockens Vermächtnis Jüdisches Museum Berlin