In Deutschland ist kaum bekannt, dass ein unscheinbarer Passus im Paragraf 218 die Abtreibung eines behinderten Kindes bis fast vor der Geburt erlaubt. Ein Gastbeitrag

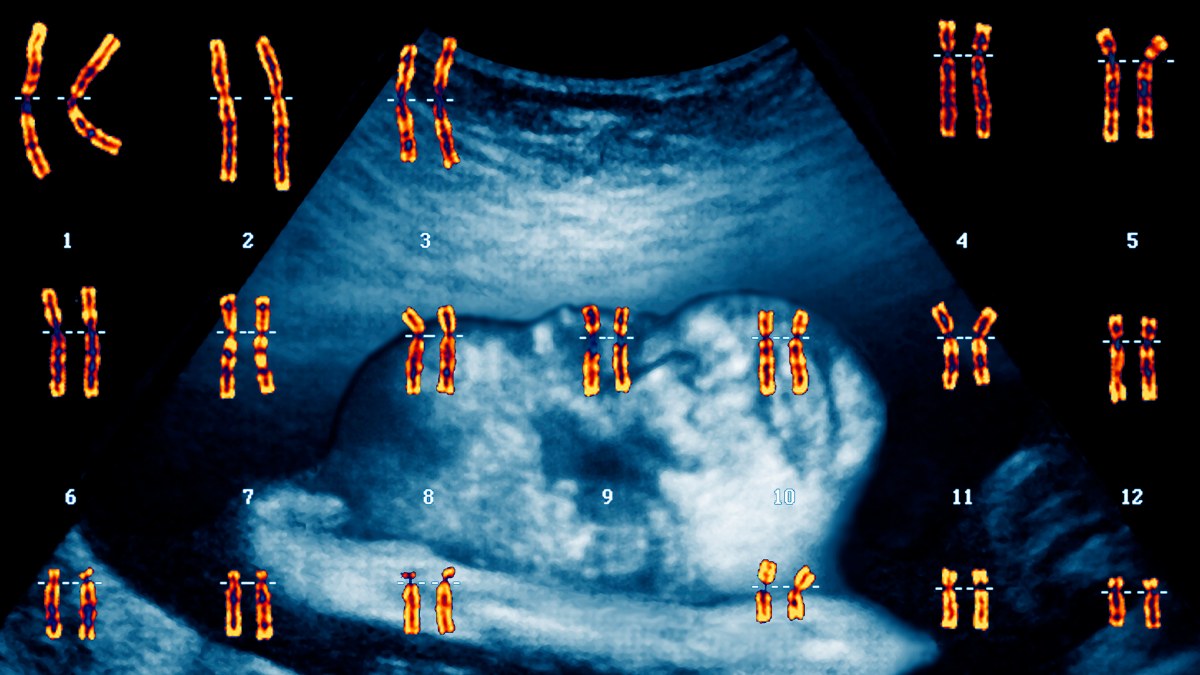

3D-Ultraschallbild eines männlichen Embryos

Science Photo Library/Zephyr

Nicht jedes werdende Leben genießt den gleichen Schutz, nicht alle Embryonen haben dasselbe Risiko, am Wachsen gehindert zu werden. Einige sind von Gesetzes wegen weniger schutzwürdig als andere: Sie verlieren im Abtreibungsrecht die Rechtsabwägung.

Die Rede ist hier von einem unscheinbaren Passus in § 218 a, Absatz 2 des Strafgesetzbuches, der Schwangerschaftsabbrüche bis zur Geburt dann erlaubt, wenn eine unabwendbare Gefahr für die Schwangere besteht. Dies wird angenommen, wenn eine mutmaßliche Behinderung des Kindes den „seelischen Gesundheitszustand“ seiner Mutter schwerwiegend beeinträchtigen könnte. Ausschlaggebend ist dabei die Erkenntnis von (größtenteils nichtbehinderten) Ärzt:innen und Richter:innen.

Übli

.Üblicherweise finden Abbrüche in der Frühschwangerschaft statt, wenn die Zukunft der embryonalen Struktur auch im mütterlichen Bauch noch ungewiss wäre. Aus medizinischen Gründen kann eine Schwangerschaft hingegen auch noch abgebrochen werden, wenn das Kind schon außerhalb der Gebärmutter lebensfähig wäre. Der häufigste Grund für solche umstrittenen Spätabtreibungen ist nicht etwa, dass das Leben des Kindes oder seiner Mutter akut bedroht ist. Sondern eine Schwerbehinderung, mit der das Kind leben könnte, meist ist es Trisomie 21.Gleichheit ist ein wesentliches Merkmal von Rechtlichkeit. Was aber, wenn das Recht auf Schwangerschaftsabbruch dazu führt, dass kein gleiches Recht auf Leben mehr besteht? Dass einige werdende Menschen überleben und andere nicht, je nachdem, welche Eigenschaften an ihnen festgestellt werden?Welcher Mensch belastet wen?Aus gutem Grund wird nicht vorab ermittelt, welche Haut- oder Haarfarbe das Baby haben wird. Ebenfalls testen wir das embryonale Blut (noch) nicht auf eventuelle Gendispositionen für frühe Diabetes, Krebs, neurodegenerative und psychische Erkrankungen. Aus gutem Grund wird vor Ablauf der 12. Schwangerschaftswoche auch nicht das Geschlecht des Kindes mitgeteilt, damit man sich nicht etwa aufgrund dessen gegen die Fortsetzung der Schwangerschaft entscheiden kann.Die Erwägung, welche Sorte Mensch allein durch ihre Existenz, Geburt und Versorgung, die Mutter schwerwiegend belasten kann, ist keine subjektive, sondern eine in höchstem Maße gesellschaftliche. Ist die Mutter alleinerziehend? Lebt sie in der Stadt oder auf dem Land? Wie ist dort die Ärztedichte? Gibt es Erfahrungen im Umgang mit behinderten Menschen? Durch wen wird die Familie beraten und unterstützt?Besteht eine gesetzliche oder private Krankenversicherung? Welche Erkrankungen sind behandelbar, welche werden voraussichtlich bald behandelbar sein? Dies alles sind soziale Faktoren, die bei der „freien“ Entscheidung einer Frau, die überraschend mit einer Diagnose ihres ungeborenen Kindes konfrontiert ist, eine Rolle spielen.Schätzungsweise 90 Prozent der Mütter derjenigen Embryonen, von denen man ermittelt, dass aus ihnen ein Mensch mit Trisomie 21 entstehen könnte, entscheiden sich gegen das Kind. Fast 4.000 Schwangerschaften wurden im Jahr 2023 aus medizinischen Gründen abgebrochen. Es erfolgten mehr als 700 Spätabbrüche.Im fortgeschrittenen Stadium birgt ein Schwangerschaftsabbruch das Risiko, strafrechtlich zur Tötung zu werden, weil mit Beginn der Eröffnungswehen juristisch das Menschsein beginnt. Deshalb muss der Fötus zunächst im Bauch mit einer Spritze ins Herz getötet und sodann tot geboren werden. Ein potenziell traumatisches Ereignis für alle Beteiligten. Mitunter kommt es zu der absurden Situation, dass Säuglinge, die ihre Abtreibungsprozedur überlebt haben, anschließend aufwändig mit der modernen Frühgeburtsmedizin versorgt werden (müssen).Eltern behinderter Kinder sind mit Fragen wie „Wusstet Ihr das nicht vorher?“ konfrontiertFür viele nichtbehinderte Menschen – da bilden Mediziner:innen und angehende Mütter keine Ausnahme – scheint kaum vorstellbar, dass auch Menschen mit schweren körperlichen oder kognitiven Einschränkungen längst in der Lage sind beziehungsweise sein könnten, ein selbstbestimmtes und lebenswertes Leben zu führen. Dass sie keine lebenslange „Belastung“ für ihre Eltern darstellen. Doch nach einer Diagnose des ungeborenen Kindes muss binnen kurzer Zeit eine Prognose gestellt und eine Entscheidung getroffen werden.Die ärztliche Aufklärungspflicht wird dabei auch dadurch beeinflusst, dass immer wieder Mütter, die erst nachgeburtlich von der Behinderung ihres Kindes erfahren, Schadensersatz verlangen, weil sie keinen Schwangerschaftsabbruch vornehmen konnten. Zusammen mit immer detaillierteren pränatalen Tests birgt dies die Gefahr einer steigenden Anzahl von Diagnosen, die als Indikation für Spätabbrüche infrage kommen.Anhand des Down-Syndroms kann man die möglichen gesamtgesellschaftlichen Folgen skizzieren: Da die Zahl von Kindern mit Trisomie 21 über kurz oder lang abnehmen wird, werden auch immer weniger Babys, Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene im Alltag solchen Menschen begegnen. Dies verstärkt wiederum Berührungsängste, die dann die eigenen Beurteilungen beeinflussen. Eltern betroffener Kinder sind bereits seit Jahren mit Sätzen wie „Wusstet ihr das nicht vorher?“ konfrontiert.Zwar sterben auch andere Behinderungen langsam aus. Durch das erfolgreiche Hüftscreening können heutzutage die allermeisten Hüftdysplasien bereits früh behandelt werden, sodass daraus keine Gehbehinderung mehr entsteht. Taube Kleinkinder können mit Cochlea-Implantat früh mehr oder weniger hörend gemacht werden. Entsprechendes wird vielleicht bald auch für blinde Kinder möglich.Methoden zum AussortierenSolche Anpassungen an die Norm sind nicht ganz unproblematisch. Doch es gibt einen gewaltigen Unterschied: Diese Menschen bleiben am Leben und können bestenfalls durch moderne Medizin in ihrer Teilhabe gestärkt werden, während andere vorab aussortiert und jeder Möglichkeit der Teilhabe beraubt werden.Würde man pränatale Diagnostik primär zu dem Zweck verwenden, vor- und nachgeburtliche Risiken zu reduzieren, könnte man damit die Überlebenschancen schwerbehinderter Neugeborener und die Lebensqualität von Müttern mit behinderten Kindern verbessern. Stattdessen nutzt man diese Methoden allzu oft zum Aussortieren. Weil bloß Gene ausgelesen und Körperformen interpretiert werden, ist die genaue Einschränkung des Menschen indes niemals prognostizierbar.Wie auch im normalen Spektrum gibt es im Bereich der körperlichen und kognitiven Einschränkungen eine reichliche Vielfalt. Ist ein Kind mit Trisomie 21 später möglicherweise in der Lage, selbstbewusst einen zufriedenstellenden Beruf auszuüben? Oder ist der Fötus gar nicht überlebensfähig? Dieser feine Unterschied wird unwichtig vor der Positivität pränataler Tests.Jedes Leben birgt Gefahren, aber auch GlückJa, jede Frau muss wählen können, ob ein Kind in ihr heranwachsen darf. Sie soll die Entscheidung für oder gegen die Mutterschaft frei und selbstbestimmt treffen. Doch das Wahlrecht muss enden, wo soziale Selektion beginnt. Es gibt kein Auswahlrecht am eigenen Kind. Jedes wachsende Leben bringt unabsehbare Folgen für seine Eltern mit sich. Es birgt möglicherweise Gefahren, Krankheiten und Armut. Es birgt ebenso Freude, Mut und Glück. Prognosen darüber sind unmöglich.Behinderte Kinder pauschal zu einer potenziellen Gefahr für die Gesundheit ihrer Mutter zu erklären, ist nicht mütterfreundlich, sondern behindertenfeindlich.Wie auch immer man grundsätzlich zu Schwangerschaftsabbrüchen steht: Die aktuelle Möglichkeit und Praxis der Spätabtreibungen, die eine Entscheidung über Leben oder Tod von werdenden Kindern mit Behinderungen erlaubt und fördert, gehört abgeschafft. Es ist keine Frage der individuellen Entscheidung. Für das (Über-)Leben behinderter Menschen in dieser Gesellschaft sind wir alle verantwortlich.Isabel Erdem ist Juristin, Mutter von Kindern mit und ohne Behinderungen und im Netzwerk behinderter Frauen Berlin aktiv