Bertolt Brecht und Paul Dessau wagen es, mit ihrem Werk unmissverständlich zu sagen: Jeder Krieg ist Ausrottung und gehört ausgerottet! Es wird nicht fein unterschieden zwischen Invasion, Terror, Massaker und Gegenschlägen

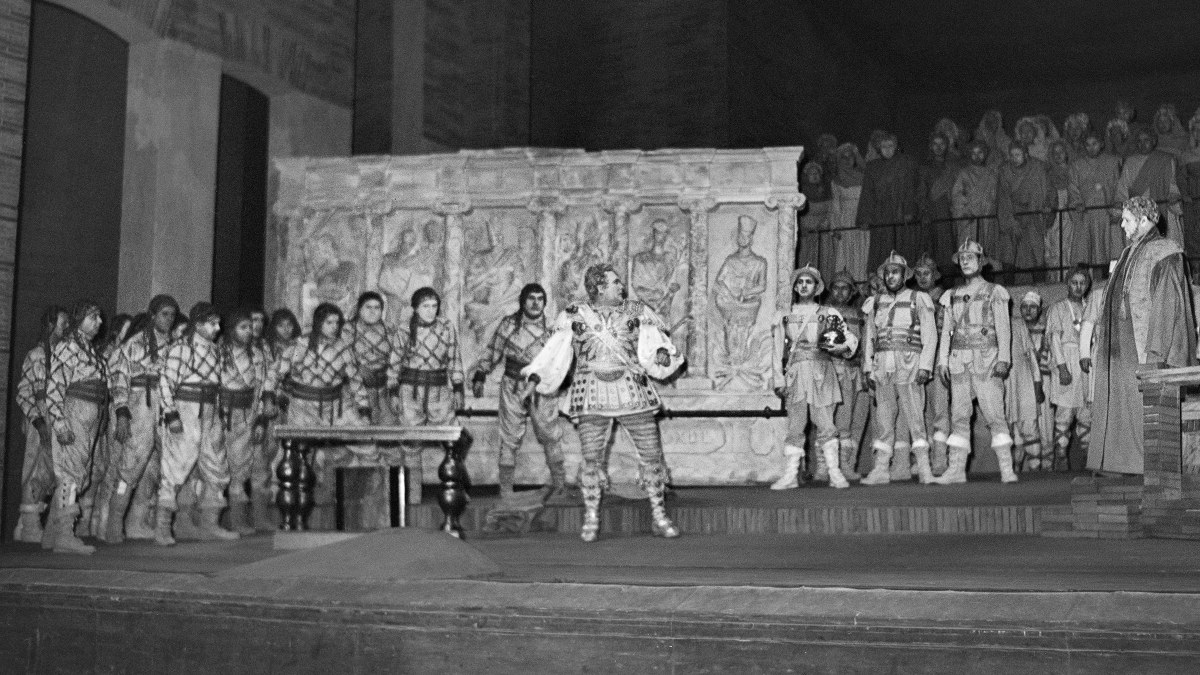

Die Premiere an der Berliner Staatsoper am 17. März wurde zur geschlossenen Vorstellung umfunktioniert

Foto: Abraham Pisarek/Deutsche Fotothek

Wir schreiben das Jahr 56 vor Christus. Ganz Rom ist auf den Beinen, denn ein hochgeehrter Mann verstarb. Feierlich fährt der Katafalk vorüber. Klagefrauen kommen zum Einsatz. Ein Fries wird präsentiert. Siege und Segenstaten des Verblichenen sind darauf in Stein gemeißelt für die Ewigkeit. Das Vaterland lässt sich nicht lumpen. Es schuldet dem Toten tiefen Dank. Als Heerführer eroberte er dem Reich neue Gebiete im Osten. Sein Name: Lucullus.

Der griechische Biograf Plutarch notiert 150 Jahre später das Curriculum Vitae des Siegreichen. Etwa diese Episode: „Lucullus überfiel die feindlichen Truppen beim Fluss Granikus. Da bekam er sehr viele gefangen und tötete auf Zwanzigtausend. Man rechnet, dass im gesamten Feldzuge von tatsäc

atsächlichen Truppen und dem die Armee begleitenden Tross zusammengenommen auf dreimalhunderttausend Mann umkamen.“ Plutarch zählt weitere Bluttaten des Römers auf, und sein Text wird studiert seit 2.000 Jahren. Trotzdem wird Lucullus nicht als Kolonialist erinnert. Einmal, heimkehrend aus gewonnener Schlacht, so geht die Legende, ließ er unterwegs halten, grub einen Kirschbaum aus und brachte ihn den Bürgern Roms. Den ersten Kirschbaum Europas. Von dem unser aller Knorpel-, Kaiser-, Herz- und wie Kirschen sonst noch heißen, abstammen. Von Kriegstoten erzählt die Mär nichts. Die in ihrer Heimat Versklavten, die als Zwangsarbeiter nach Rom Geführten haben darin keine Stimme, keinen Namen.Tradiert wird dagegen bis in unsere Zeit, unsere Sprache hinein Lucullus als geselliger Gastgeber und anspruchsvoller Gourmet, Genießer „lukullischer Genüsse“. Das ist, was Erfahrung lehrt: Wen der Zufall auf die Siegerseite würfelt, der macht sich den Herrschaftsdiskurs gern zu eigen. Ein paar Jahrhunderte später so: „Sicher ist nicht alles richtig, was er tut. Manchmal übertreibt er. Das mit den Juden vielleicht. Aber er baut doch die Autobahn!“ Barbarei beim Kaffeeklatsch, ein Aggressor zum Liebhaben. Hier wie da.Ihre Landsleute kennend, beschließen, als Hitlers Wehrmacht Polen überfällt, zwei deutsche Künstler im schwedischen Exil, aus dem Lucullus-Stoff ein Hörspiel zu schreiben: Margarete Steffin und Bertolt Brecht. Er Dichter und Dramatiker. Sie Autorin und mit den Brechts mitgeflohene Geliebte von Bertolt. Im November 1939 entsteht binnen weniger Tage das Radiostück Das Verhör des Lukullus.Nach seiner prachtvollen Beisetzung sieht sich der Titelheld (folgen wir Brecht und schreiben ihn ab jetzt mit k) im Zwischenreich des Todes vor ein „Hohes Gericht“ zitiert – ein Schöffengericht, das ausschließlich aus „Niederen“ besteht –, um sich für sein Leben zu verantworten. Die Schöffen werden entscheiden, ob er des Elysiums würdig ist oder auf ewig zum Hades fährt. Lukullus will, dass sein Ehren-Fries für ihn zeugt. Der wird geholt. Die dargestellten Figuren treten heraus. So ein in Asien besiegter König. Aber er klagt den Feldherrn a. D. an. Eine von römischen Kriegern vergewaltigte Königin ebenso.Zwei gefallene Legionäre erzählen, dass sie Soldaten aus Not waren. Eine Fischhändlerin berichtet, wie sie ihren Sohn bei den Schiffen am Tiber zu finden hoffte, als die Armee heimkehrte. Im Fieber suchte sie. Erfror. Im Totenreich suchte sie weiter. „Faber! rief ich Faber! denn das war sein Name. Mein Sohn Faber!“ Lediglich ein Koch und der Kirschbaumträger äußern sich wohlwollend. Aber das Gericht befindet, um einen Kirschbaum aus Asien zu holen, hätte ein Mann genügt. Dafür mussten nicht 80.000 ihr Leben geben. Oder? Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Und überlässt es den Hörern des Radiostücks, ihr eigenes Urteil zu fällen. 1948 lebt Brecht in den USA. Finstere Zeiten sind dort angebrochen. Er ist parteilos, Marxist. Antikommunistische Hysterie stellt ihm nach. Er beeilt sich, fortzukommen. Ebenso der jüdische Komponist Paul Dessau. Er ist 1946 in Los Angeles der KP beigetreten. Bloß weg aus den USA! Die Welt, die sie durchqueren, ist gefährlich entzweit. Hier die Vereinigten Staaten und Westeuropa. Da die Sowjets mit den in ihren Machtbereich gefallenen Ländern. Wie die Kontinente in grauester Vorzeit driften die Blöcke auseinander. In Berlin, an den Sektorengrenzen, haben sie noch Berührung. Dort knirscht es besonders heftig. Und es gibt die Bombe. Ein Dritter Weltkrieg würde ein atomarer sein. Oper „Die Verurteilung des Lukullus“ ist Stoff im DDR-MusikunterrichtDas Kursziel der BRD lautet Wiederbewaffnung. Die USA verlangen, Bonn müsse sich mehr engagieren, wenn der Atlantikpakt funktionieren soll. Und genügend Deutsche im Westen meinen auch, Zurückhaltung in Sachen Krieg sei Selbstmord, Aufrüstung das Gebot der Stunde. „Der Russe“ nämlich – kürzlich noch „Untermensch“, das hat man so schnell nicht vergessen – ist alle Tage marschbereit und lauert nur auf eine Schwäche der freien Welt, um sie zu überfallen und unters Diktat des Kreml-Irren zu zwingen. Bert Brecht und Paul Dessau, beide entscheiden sich fürs Epizentrum. Sie gehen nach Berlin, in den sowjetischen Sektor. Und bekennen sich nach deren Gründung öffentlich zur DDR. Für Margarete Steffin gibt es keine Rückkehr. Sie starb auf dem Fluchtweg 1941 an Tuberkulose, 33-jährig. Brecht gelingt es, ein eigenes, das Berliner Ensemble (BE) zu gründen. Er inszeniert seine Mutter Courage schon im Januar 1949. Die Musik zu den Songs stammt von Dessau. Symbol des BE ist Picassos Friedenstaube, auf den Vorhang genäht und zu sehen vor jeder Vorstellung. Frieden! Dessau und Brecht nehmen sich das Lukullus-Hörspiel vor. Es entsteht die Oper Das Verhör des Lukullus. Dieser erhält jetzt am Ende ein Urteil. Die Schöffen entscheiden: „Ins Nichts mit ihm, und ins Nichts mit allen wie er!“ Die Änderung mag mit Kritik an der Courage zusammenhängen. Dem Stück wird vorgeworfen, dass die Titelfigur nichts lernt. Brecht meint, es gehe nicht darum, dass die Courage etwas lernt, sondern das Publikum. Ein selbst erarbeiteter Gedanke – in diesem Fall: dass mit Krieg womöglich Geschäft, aber nie ein Glück zu machen ist – sei tiefer, haltbarer als ein vorgesagter. Nun aber die Änderung bei Lukullus. Brecht ahnt wohl, die Sache wird schwierig genug. Denn die Kunst steht mal wieder unter verschärfter Beobachtung. Brecht/Dessau im Besonderen. Dessau gilt als „Modernist“. Brecht, gefördert zwar, bleibt suspekt. Zu eigenständig, zu begabt, ein Schlitzohr. Man kann ihm nicht trauen. Anfang 1951 beginnen die Lukullus-Proben an der Berliner Staatsoper. Die Premiere ist für Mitte März angesetzt. Aber das Werk gerät unter Beschuss, und es beginnt, was als „Lukullus-Streit“ in die Geschichte einging. Ein Kulturkampf, seit 1948 in der Sowjetunion zum wiederholten Mal und nun auch in der DDR geführt, geht gegen „Formalismus“ in der Kunst. Dieser arbeite individualistisch, vom nationalen Erbe losgelöst und weigere sich, dem Volk zu dienen. Die Definition ist ein schwammiges Amalgam aus ideologischem und Geschmacksurteil. Dass als Wurzel des Formalismus „Kosmopolitismus“ ausgemacht wird, ist widerwärtig. Liegt er doch nur einen Steinwurf entfernt von der „jüdischen Weltverschwörung“. Das Verhör des Lukullus wird, während der Chor schon übt, noch einmal geprüft. Dessaus Musik wird für durch und durch formalistisch, Brechts Libretto für ideologisch mangelhaft befunden. Wagt der Künstler doch zu sagen: Krieg ist Ausrottung, er gehört ausgerottet! Nicht fein unterschieden hat er zwischen Invasion, Terror, Massaker einerseits und Präventiv-, Befreiungs- und Gegenschlägen andererseits, zwischen gerechten und ungerechten Kriegen. Das Politbüro (!) beschließt: Diese Oper kommt nicht.Doch den Künstlern gelingt es, die Sache im Gespräch zu halten. Unklar bleibt, ob über Lukullus nicht sowieso nur auf (nirgends protokollierte) brüderliche Ratschläge sowjetischer Stellen hin entschieden wird. Die Premiere am 17. März jedenfalls wird zur geschlossenen Vorstellung umfunktioniert. Krisensitzungen folgen. Brecht ändert „Verhör“ zu „Verurteilung“, schreibt zusätzliche Texte. Dessau vertont sie, nimmt seiner Musik etwas Schärfe hier und da. Aber gerade an der Musik, die besonders unter Feuer steht, ändert sich wenig. Am 15. Mai entscheidet das Politbüro: Das Werk kann im Herbst kommen. Unter Auflagen. So muss „Lukullus mit einem dicken Bauch dargestellt werden, der seine Fresslust unsympathisch macht“. Es werden acht Vorstellungen gespielt. Dann verschwindet Die Verurteilung des Lukullus bis nach dem XX. Parteitag der KPdSU in der Versenkung. Später ist sie Schulstoff im DDR-Musikunterricht.